本刀を制作したのは、無鑑査刀匠の遠藤光起(えんどうみつおき)刀匠。新潟県出身の刀工で、小学校卒業後に鍛冶職人として働き始め、独学で作刀について研究するようになります。

1935年(昭和10年)に「栗原彦三郎」(くりはらひこさぶろう)が開設した日本刀鍛錬伝習所に入門。数年を経てのち、新作名刀展で数々の受賞を果たします。1981年(昭和56年)には、無鑑査に認定。昭和を代表する名工として、広く世に知られた刀匠です。

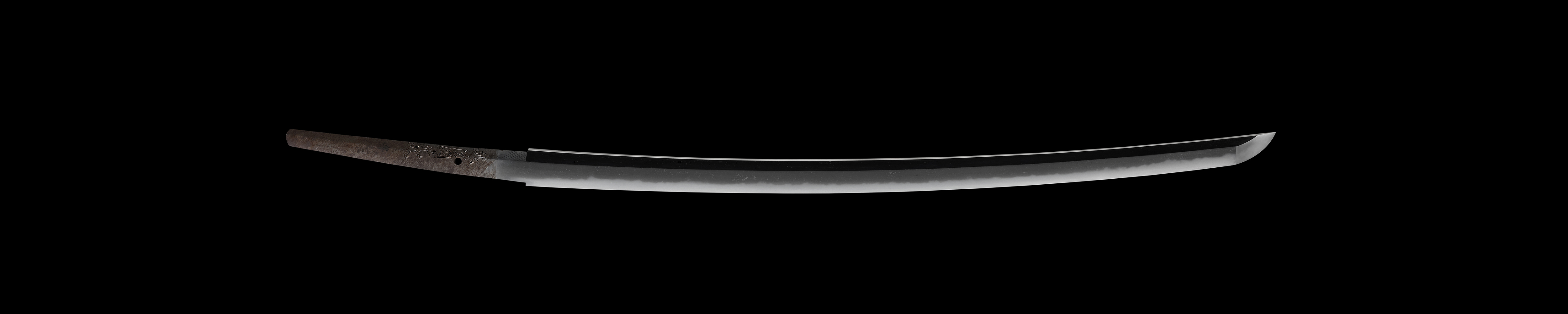

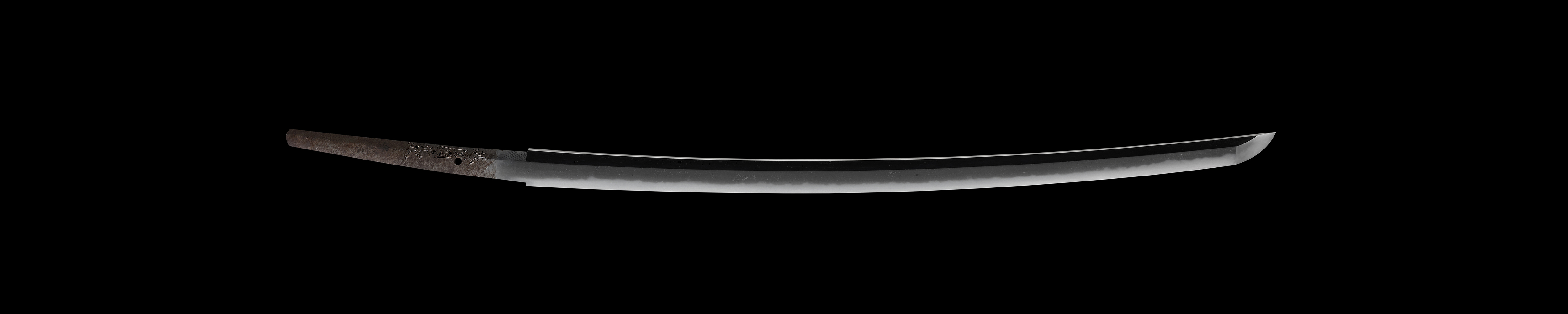

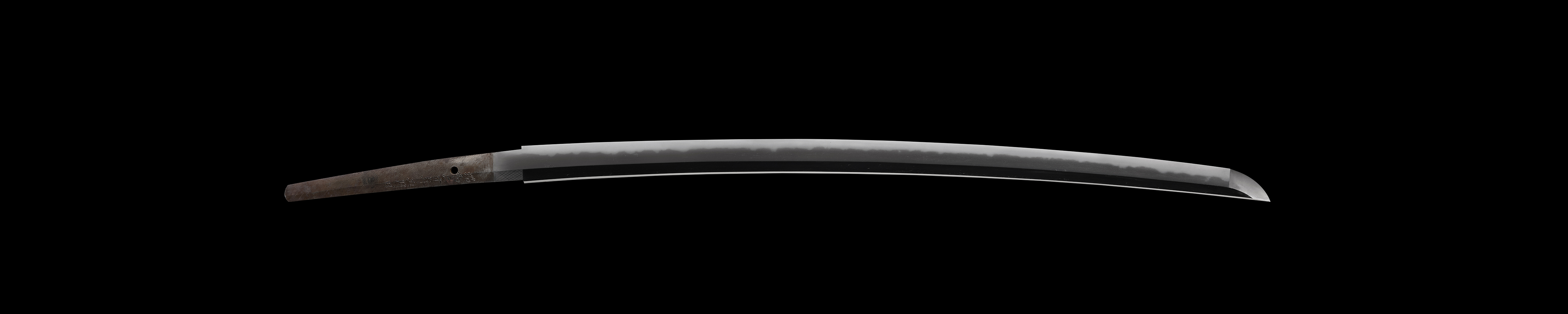

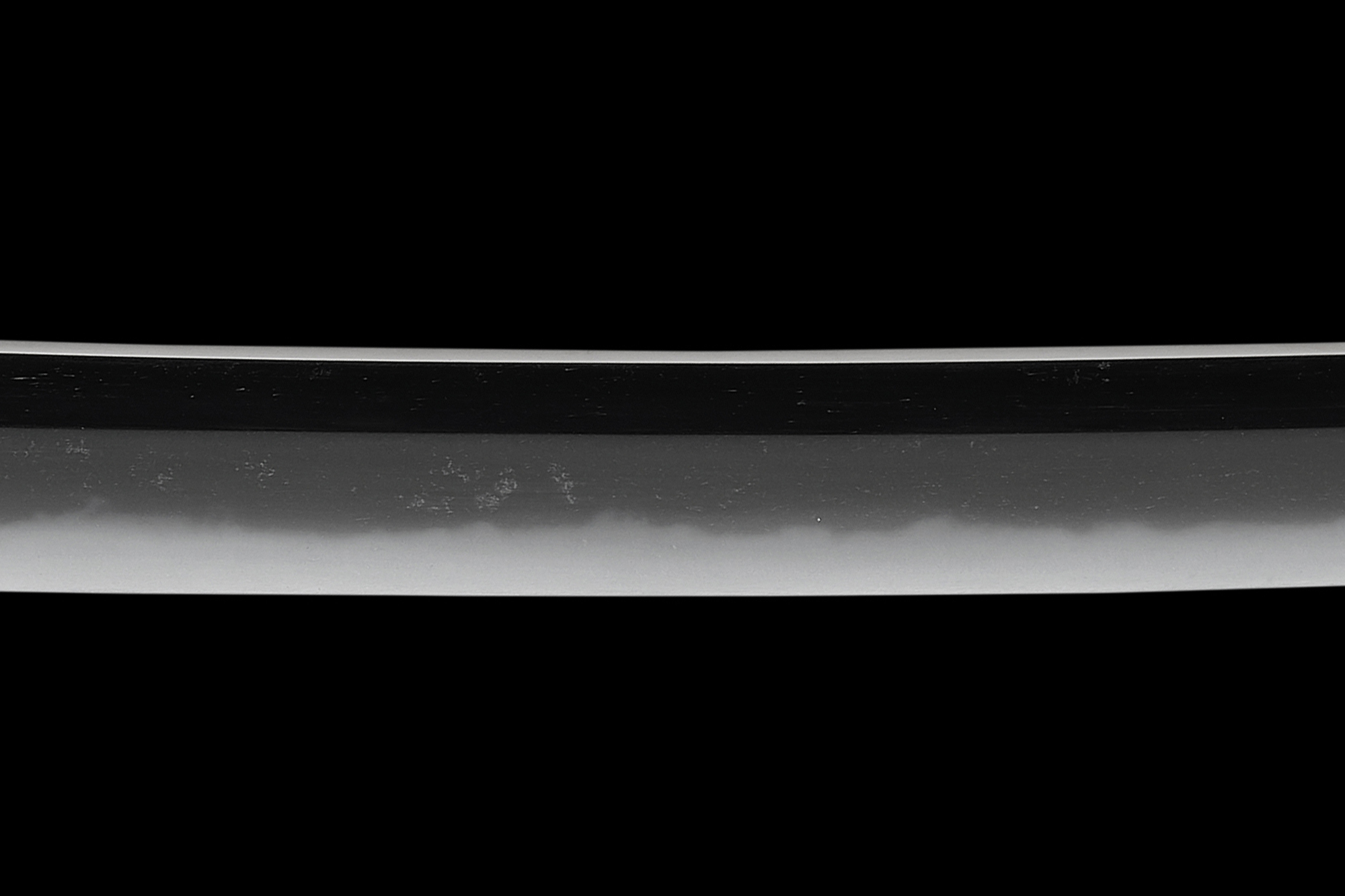

本刀は、軍刀として制作された物ですが、遠藤光起刀匠入念の本鍛錬刀です。元先差が少なく、身幅広めの堂々とした体配。

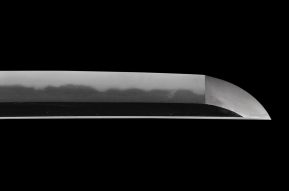

帽子の焼きは深く、刃文は焼きの高い互の目に丁子乱れ、尖り刃が交じり、飛焼がかかります。地鉄(じがね)は、小板目肌詰み、地景入り地沸(じにえ)付き、潤いのある美しさです。

終戦直前の1945年(昭和20年)に作刀された本刀。物資が不足し、粗製濫造が主であったにもかかわらず、これほどの名刀を鍛え上げた遠藤光起刀匠の、技量の高さが窺える貴重な1振です。