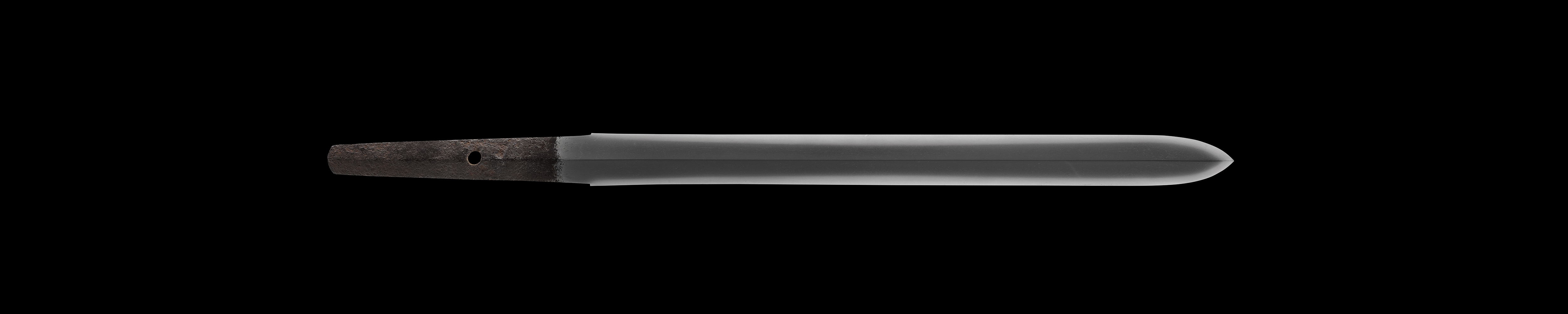

「剣 銘 貞和二二十一月日〇弘(義弘)」は、南北朝時代の貞和年間から観応年間(1345~1352年)に、大和国(やまとのくに:現在の奈良県)で鍛刀をした「千手院義弘」の作と伝わる1振。

千手院義弘は「天下三作」(てんがさんさく)に数えられる「郷義弘」(ごうのよしひろ)の作風と共通点が多いため、同一人物である可能性も指摘されています。しかし郷義弘には在銘作がないため、真偽のほどは明らかになっていません。

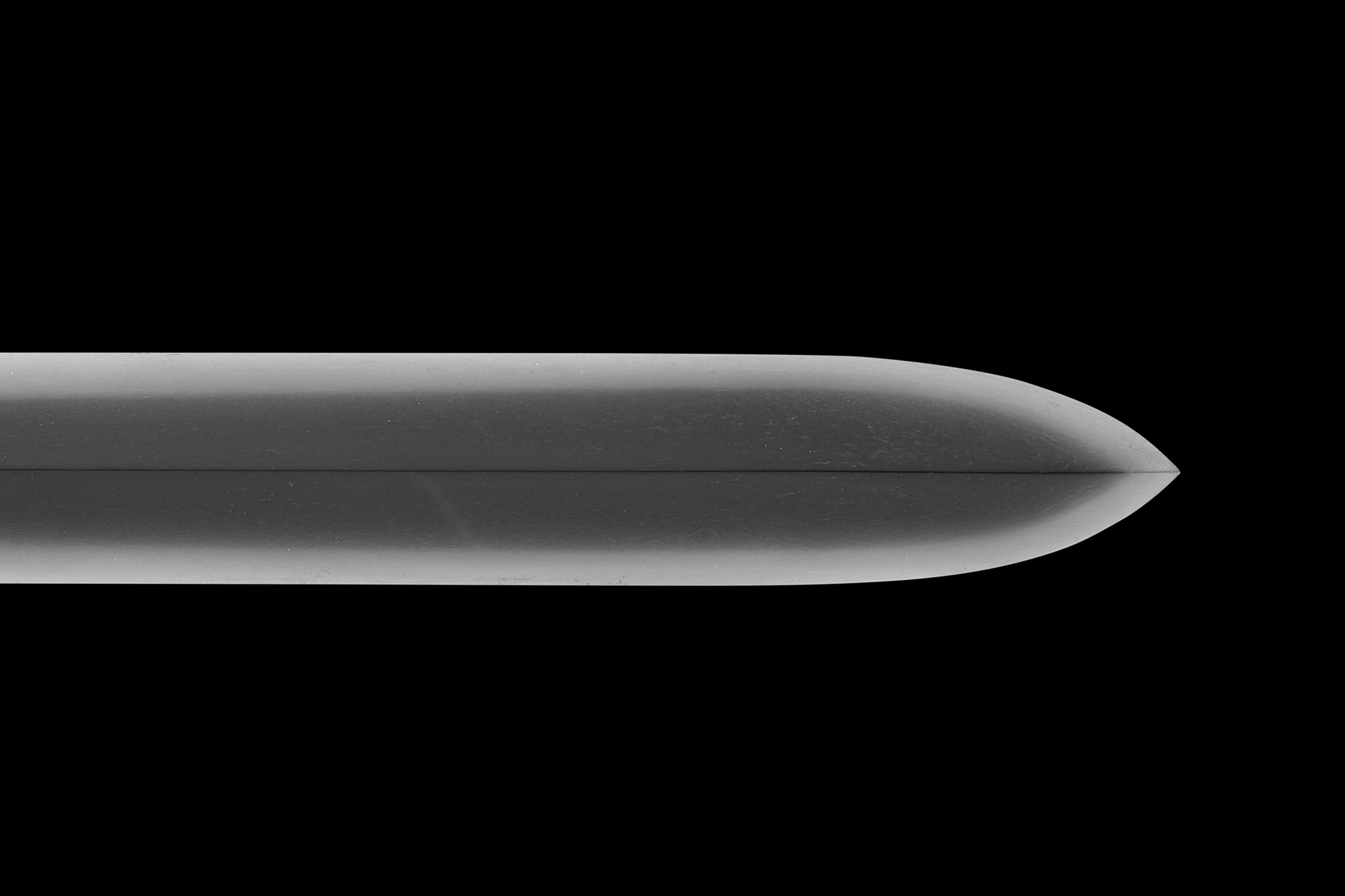

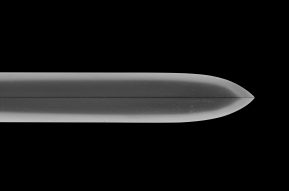

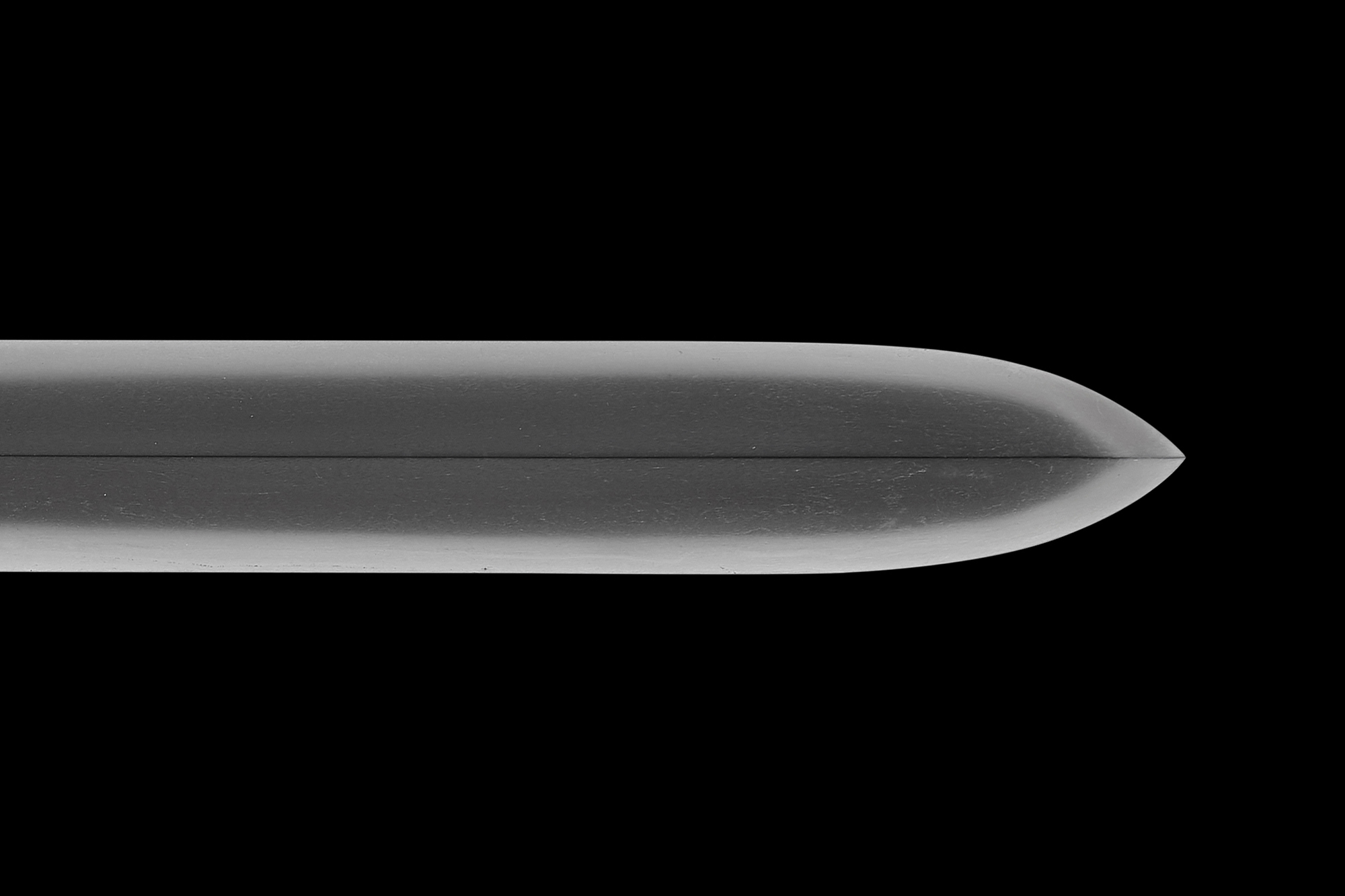

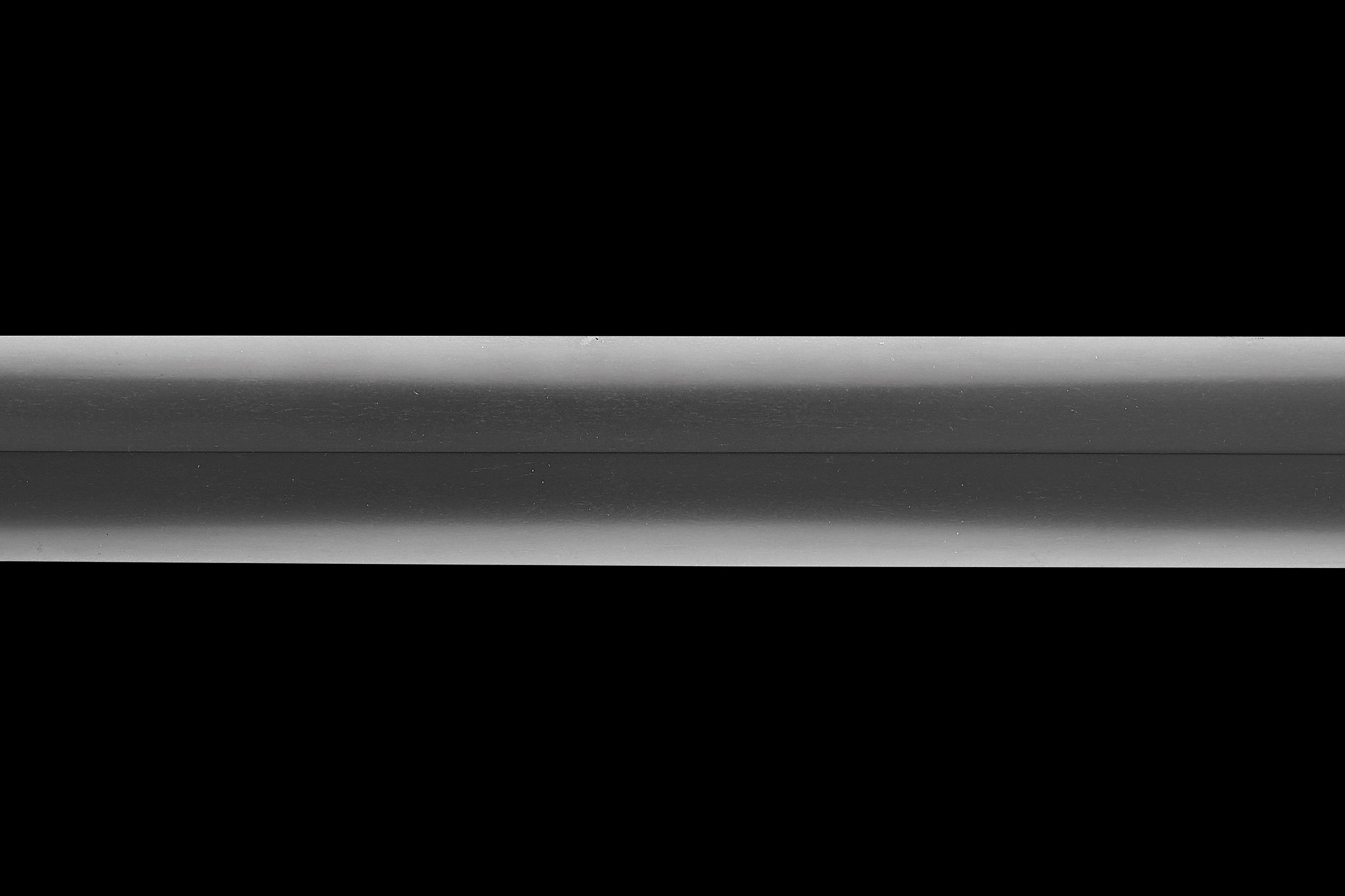

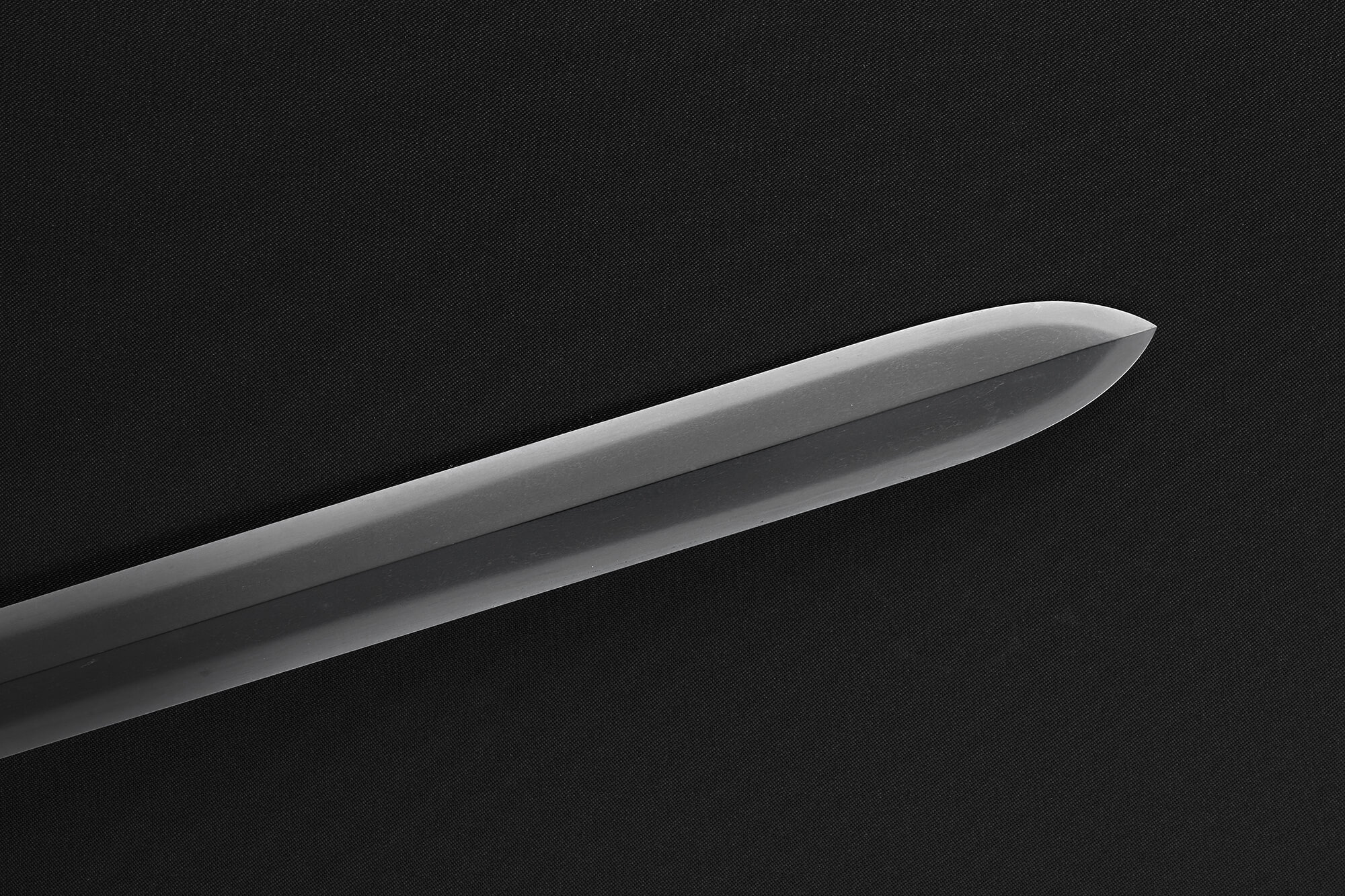

本剣は両鎬造り(しのぎづくり)で鎬は高く、小振り。柾目(まさめ)が流れ地沸(じにえ)のついた鍛え(きたえ)です。刃文(はもん)は直刃(すぐは)で沸(にえ)がつき、ほつれ・互の目(ぐのめ)交じり、砂流し(すながし)・金筋(きんすじ)がかかり、大きく焼落しています。帽子(ぼうし)は小丸(こまる)、掃きかけ(はきかけ)です。茎(なかご)は生ぶで、裏には「貞和二二十一月日」の年紀があり、その下は1字不明で「弘」の字があります。

大和伝(やまとでん)の特徴がよく表された1振で、作風や銘から千手院派の作と考えらます。南北朝時代の大和伝で在銘の剣は少なく、さらに貞和4年(1348年:銘には「二二」とありますが、これで4を表します。古文書でも同様の表現をすることがあります)の年紀から義弘の活動期間を明らかにすることができるため、史料的価値も高いです。昭和38年3月10日、重要刀剣に指定されました。