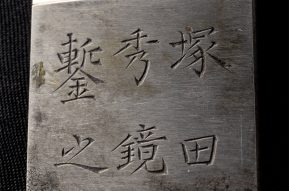

本刀は「細田直光」(ほそだなおみつ)の希少な自身作であり、彫金の帝室技芸員「塚田秀鏡」(つかだしゅうきょう)との合作です。

刀身と一体化した鎺(はばき)部分に象嵌入りの警察章が刻されていることや、付属の指揮刀拵などからして、警視庁警視総監クラスの指揮刀に作られた物と推定できます。

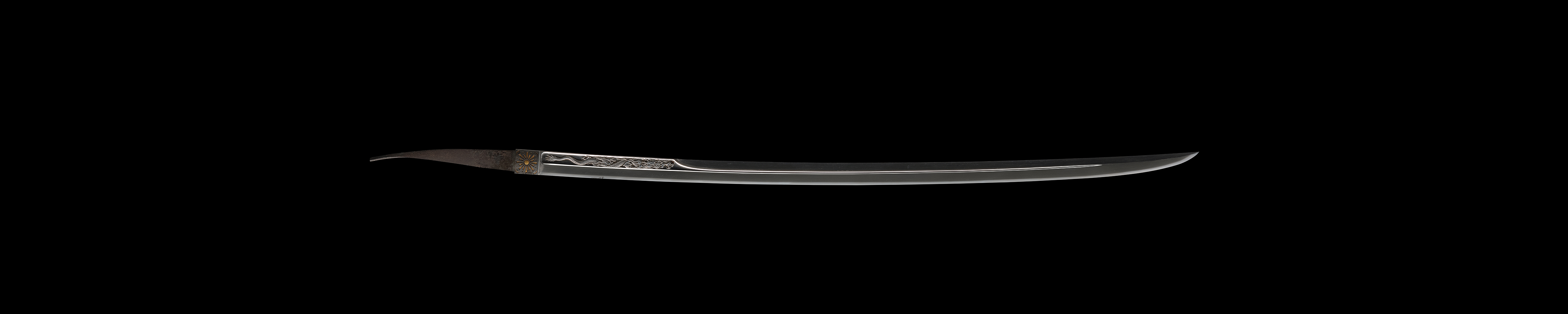

菖蒲造り風の造込みに加えて、茎(なかご)が湾曲してS字のような形になった姿が特徴的。小板目(こいため)が所々肌立って流れるような肌合いに、匂口の明るく締まった美しい直刃(すぐは)を焼いており、刃中に足(あし)が多数入るなど、古調な味わいの地刃の出来を示しています。

直光は常陸国(現在の茨城県)鹿島の出身で、江戸へ出て名工・大慶直胤(たいけいなおたね)の養子となり次郎太郎直勝(じろうたろうなおかつ)に作刀を学びました。直胤一門で随一の技量の持ち主とされる一方で、一般的に偽物作りや偽銘入れの名人「鍛冶平」(かじへい)の別称で有名であり、自身の名前を銘に切った作品は希少です。塚田秀鏡は、加納夏雄(かのうなつお)に彫金を学び、1913年(大正2年)に、彫金の分野で帝室技芸員となった人物です。