「照門」は美濃伝関七流(せきしちりゅう)の善定家(ぜんじょうけ)に属し、俗名を「善定惣右衛門」(ぜんじょうそうえもん)。初銘を「兼門」(かねかど)と切りました。

善定家の総領職であった「氏房」(うじふさ)が名古屋に移住すると、そのあとを継いで関鍛冶の頭領を務めます。

はじめ「丹波大掾」(たんばのだいじょう)を任官して、1659年(万治2年)に「丹波守」を受領すると同時に「照門」と改銘し、「丹波守藤原照門」などと鏨(たがね)を運んだ江戸時代の関を代表する優工です。高位の武士の需要に応じて本国濃州関の他、武州江戸、伊勢桑名で作刀したと言われています。

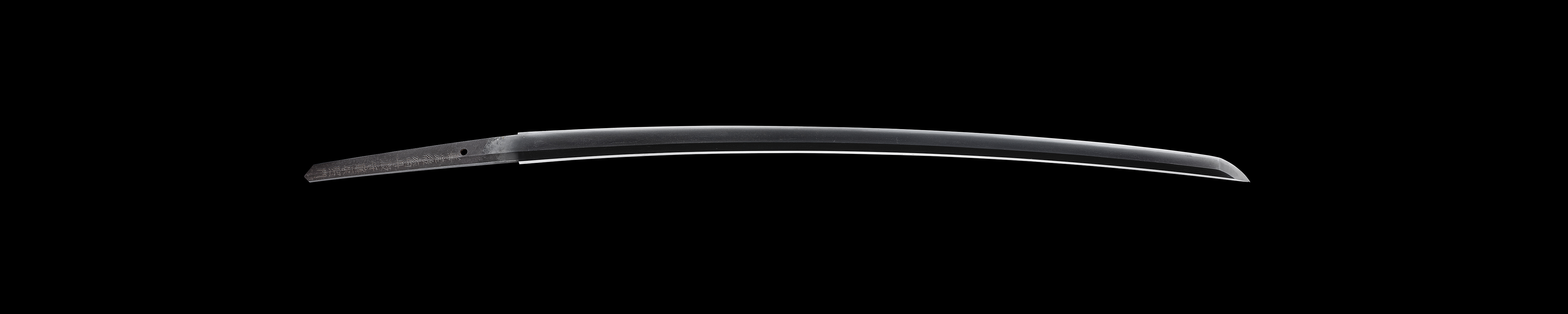

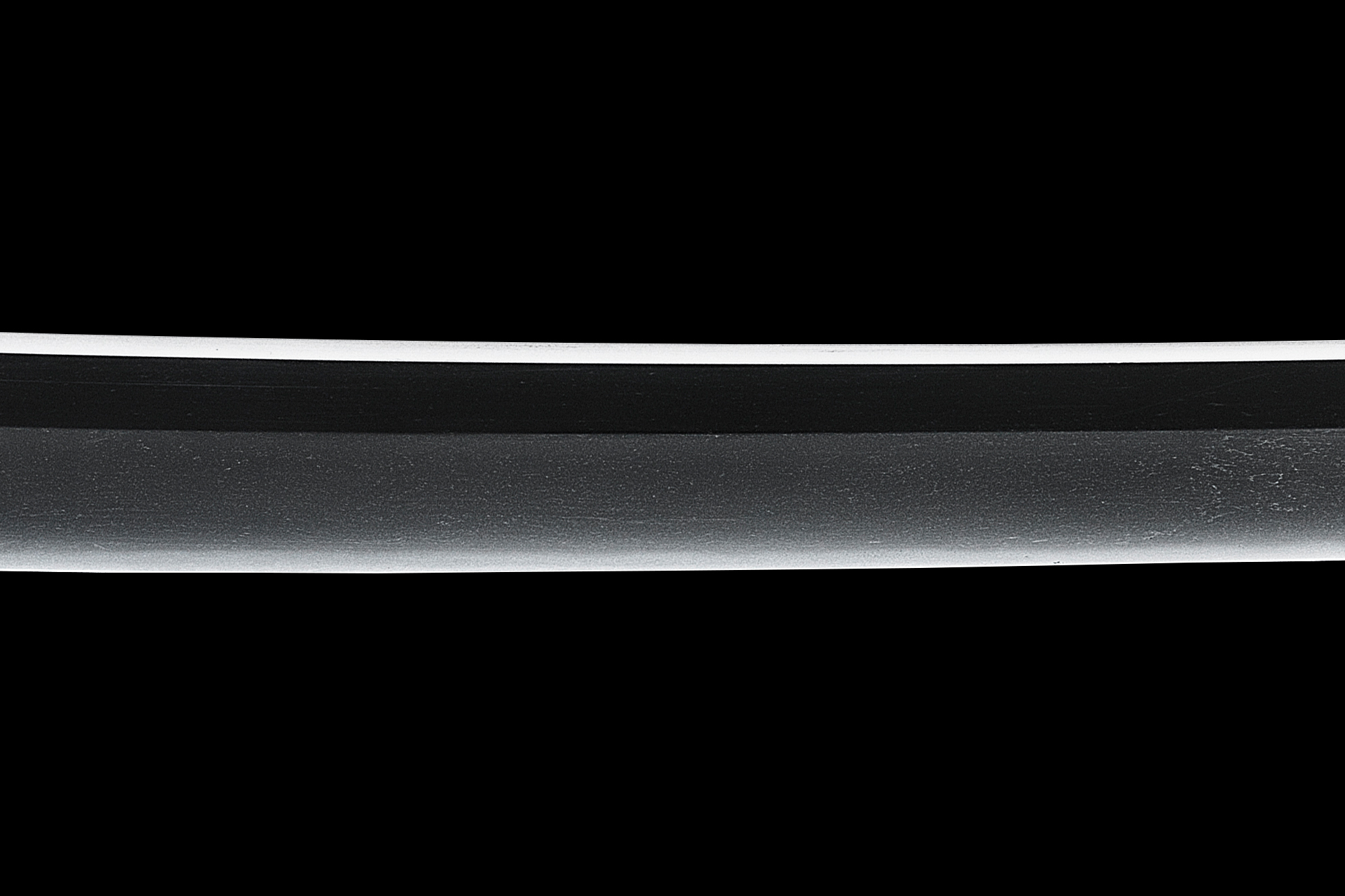

「丹波守藤原照門」の銘がある日本刀は、幕政時代の登城に用いた大刀(だいとう)と脇差が一揃いとなっている稀有な作品で、同工の遺作です。

大刀である本刀の銘文は「善定後裔」(ぜんじょうこうえい)と自らの出自を名乗り、最上の地鉄(じがね)「粋鉄」をもって鍛えられ、「於濃州関」(のうしゅうせきにおいて)は本国関の地で作刀されたことを刻しており入念作であることを明示しています。