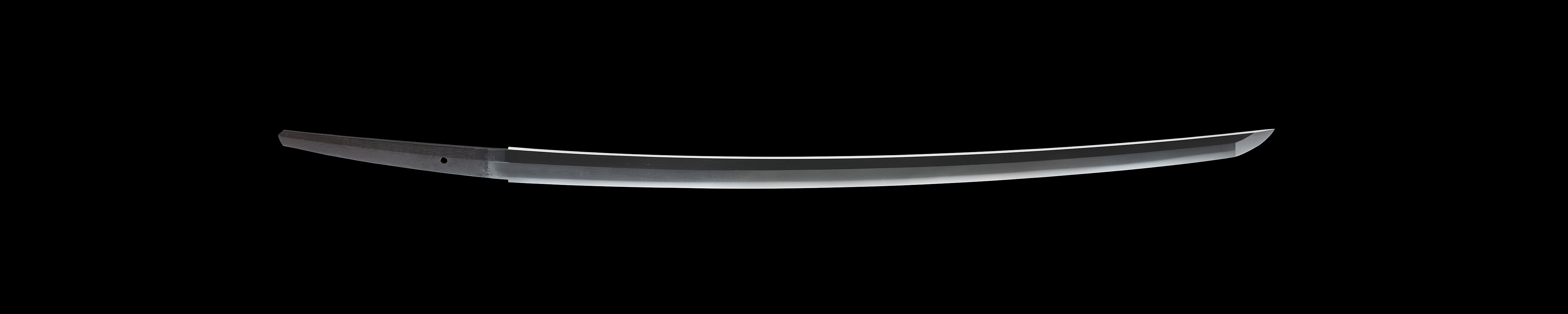

本刀は初代「肥前忠吉」(ひぜんただよし)の嫡子である2代「近江大掾忠広」(おうみだいじょうただひろ)の作品です。肥前忠吉は「堀川国広」(ほりかわくにひろ)や「埋忠明寿」(うめただみょうじゅ)と共に新刀の祖として知られる名匠で、江戸時代における作刀の主流派である「肥前刀」(ひぜんとう)の事実上の開祖となりました。

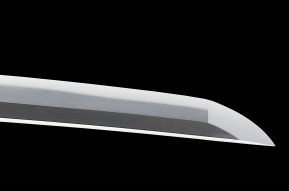

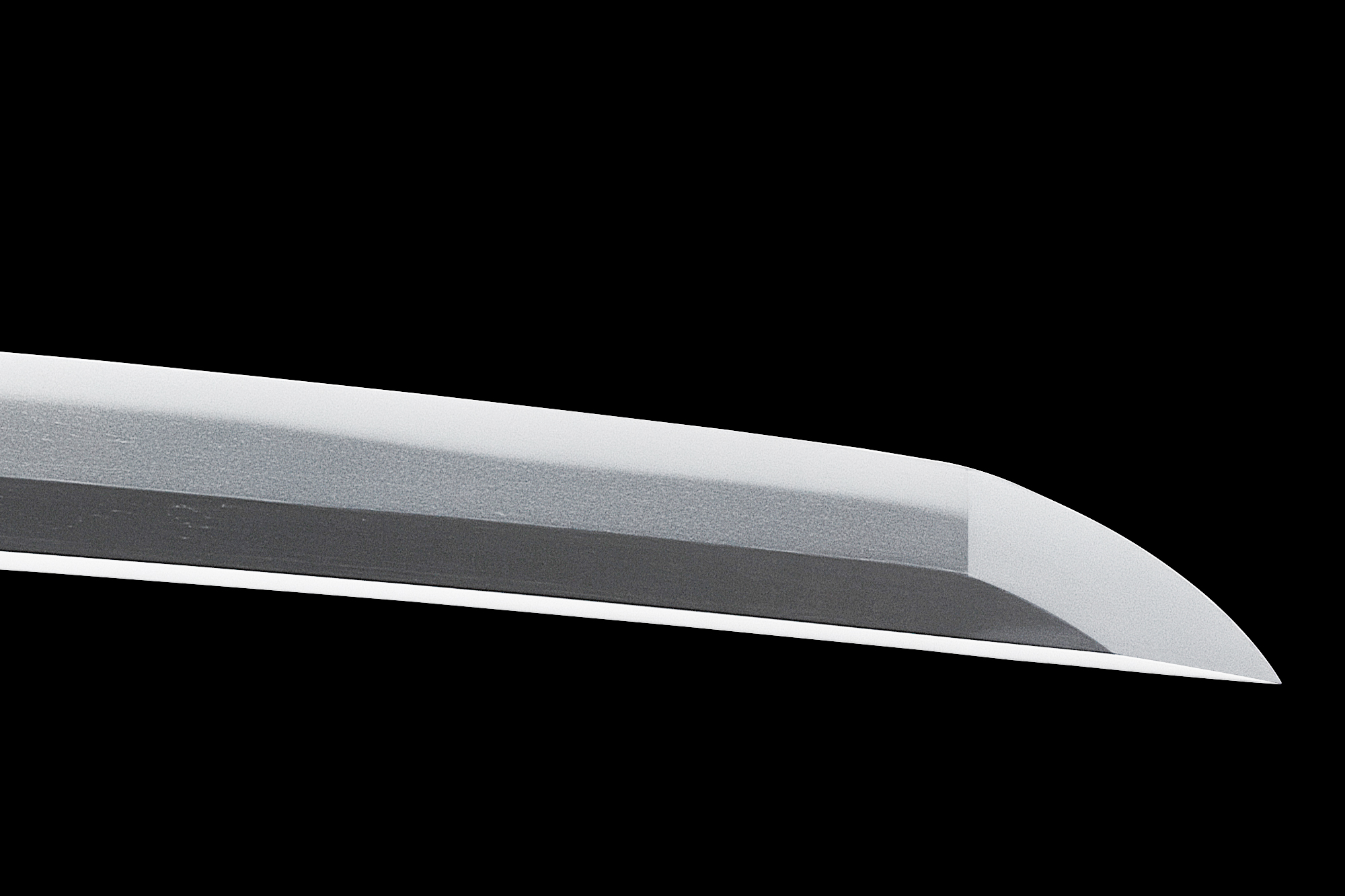

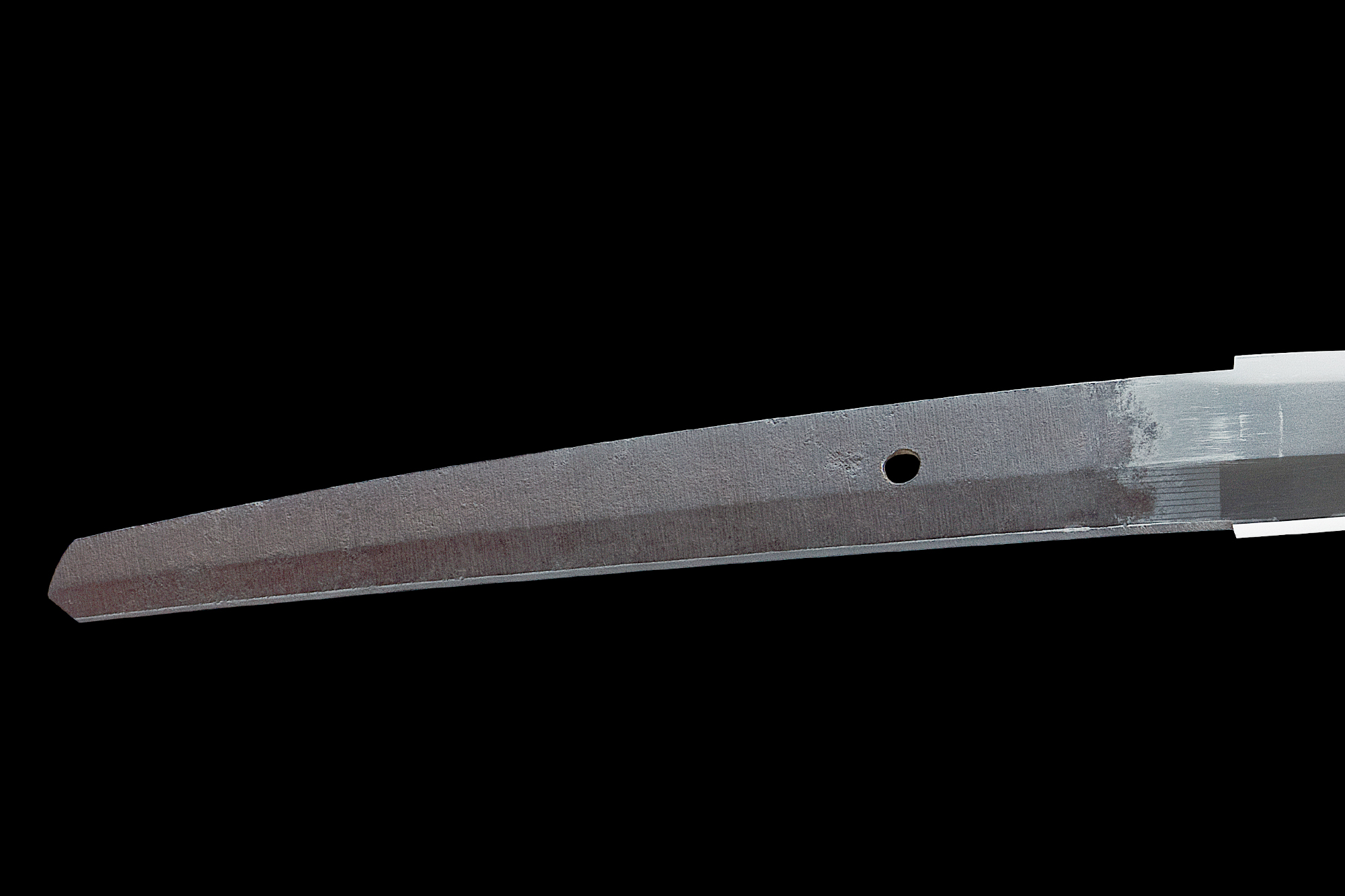

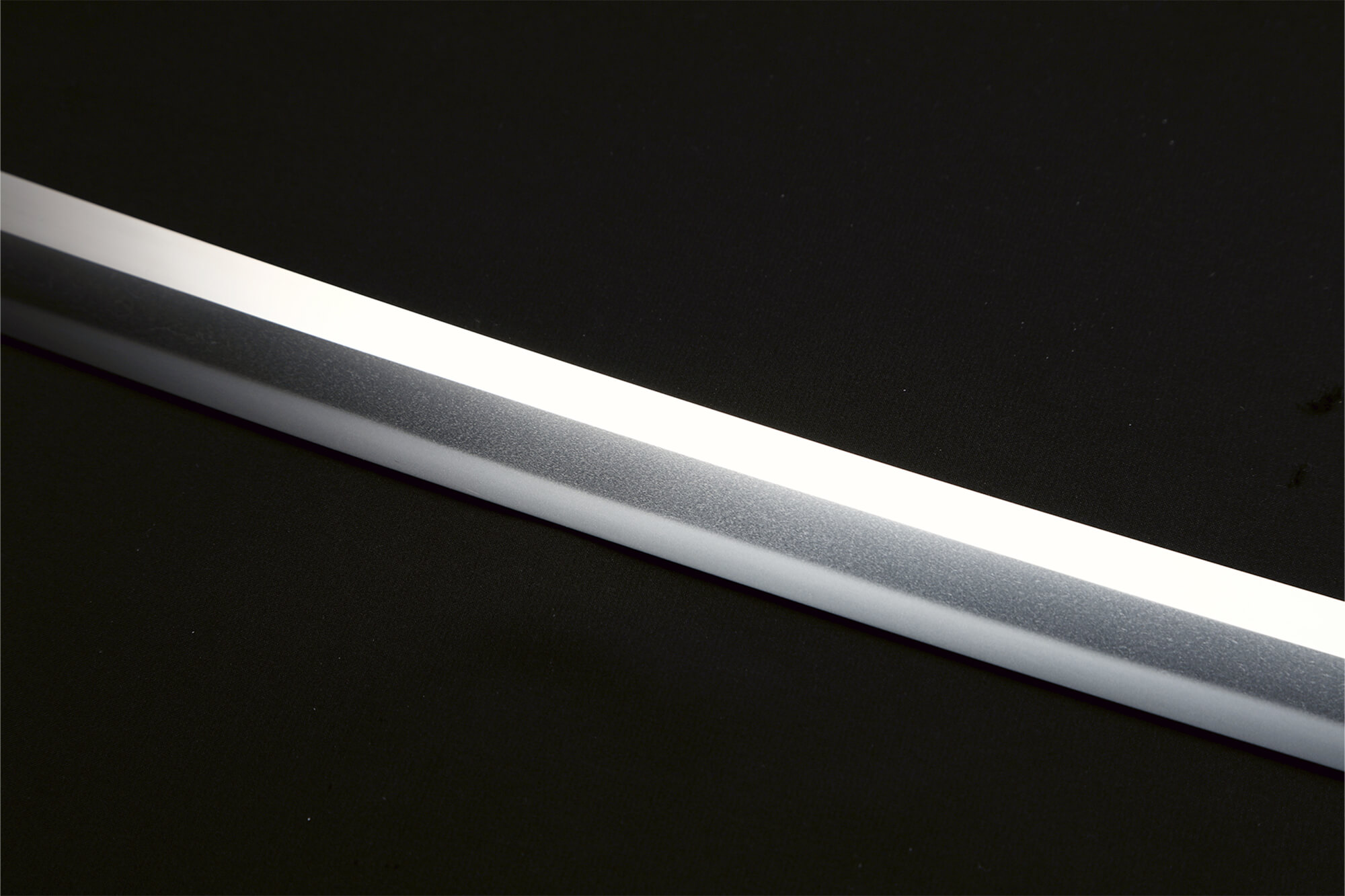

細かく詰んだ梨子地肌(なしじはだ)に小板目肌(こいためはだ)の交じった鍛え肌(きたえはだ)は地沸(じにえ)が微塵によく付き、地景も細かく入り、中直刃(ちゅうすぐは)を基調に浅く湾れた刃文が焼かれています。匂口は鎺元から鋒/切先(きっさき)にかけて均一に深く付き、刃沸(はにえ)も厚く、金筋(きんすじ)や砂流し(すながし)かかるなど、刃中の働きも盛んで見ごたえのある1振。同工の作柄が遺憾なく発揮された名刀です。

本刀の作者である近江大掾忠広は、数え19歳の若さで父・肥前忠吉の後継となり、1641年(寛永18年)に「近江大掾」を受領。作風は、大別して直刃調の落ち着いたものと、丁子乱(ちょうじみだれ)の華やかな刃文を焼いたものがあり、本刀は前者です。亡くなる直前まで作刀していたと言われ、その作刀年数は60年を超えており、肥前刀工のなかで最も多くの作品を残しました。