「長船義光」は、備前国(びぜんのくに:現在の岡山県東部)長船派(おさふねは)「兼光」(かねみつ)の弟と言われる人物。兄・兼光は「相州伝」(そうしゅうでん)を完成させた「相州正宗」(そうしゅうまさむね)の門人で、長船義光も備前伝に相州伝を加味した「相伝備前」の作風が特徴です。

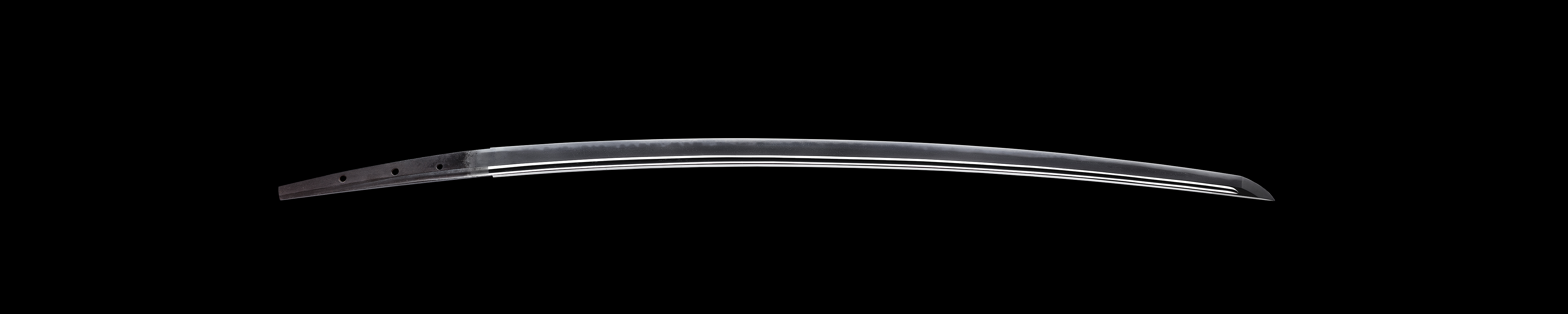

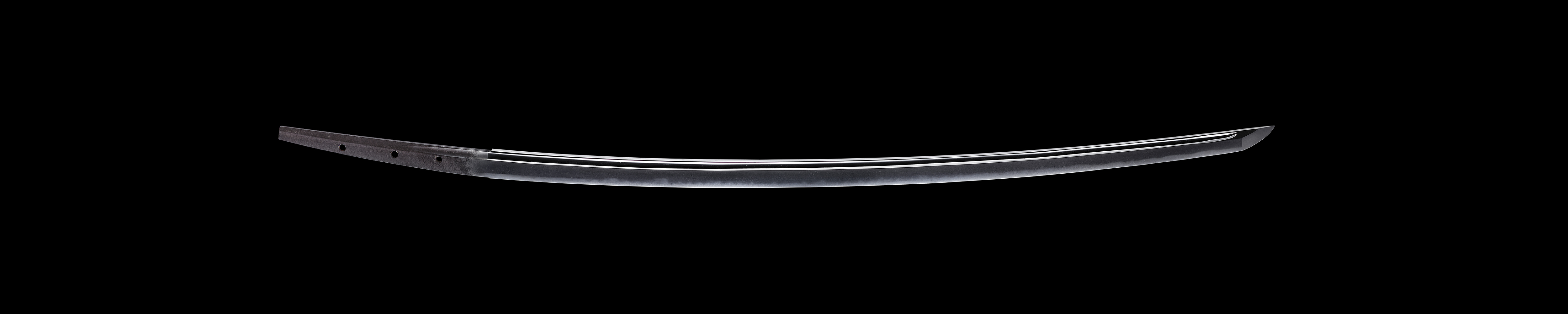

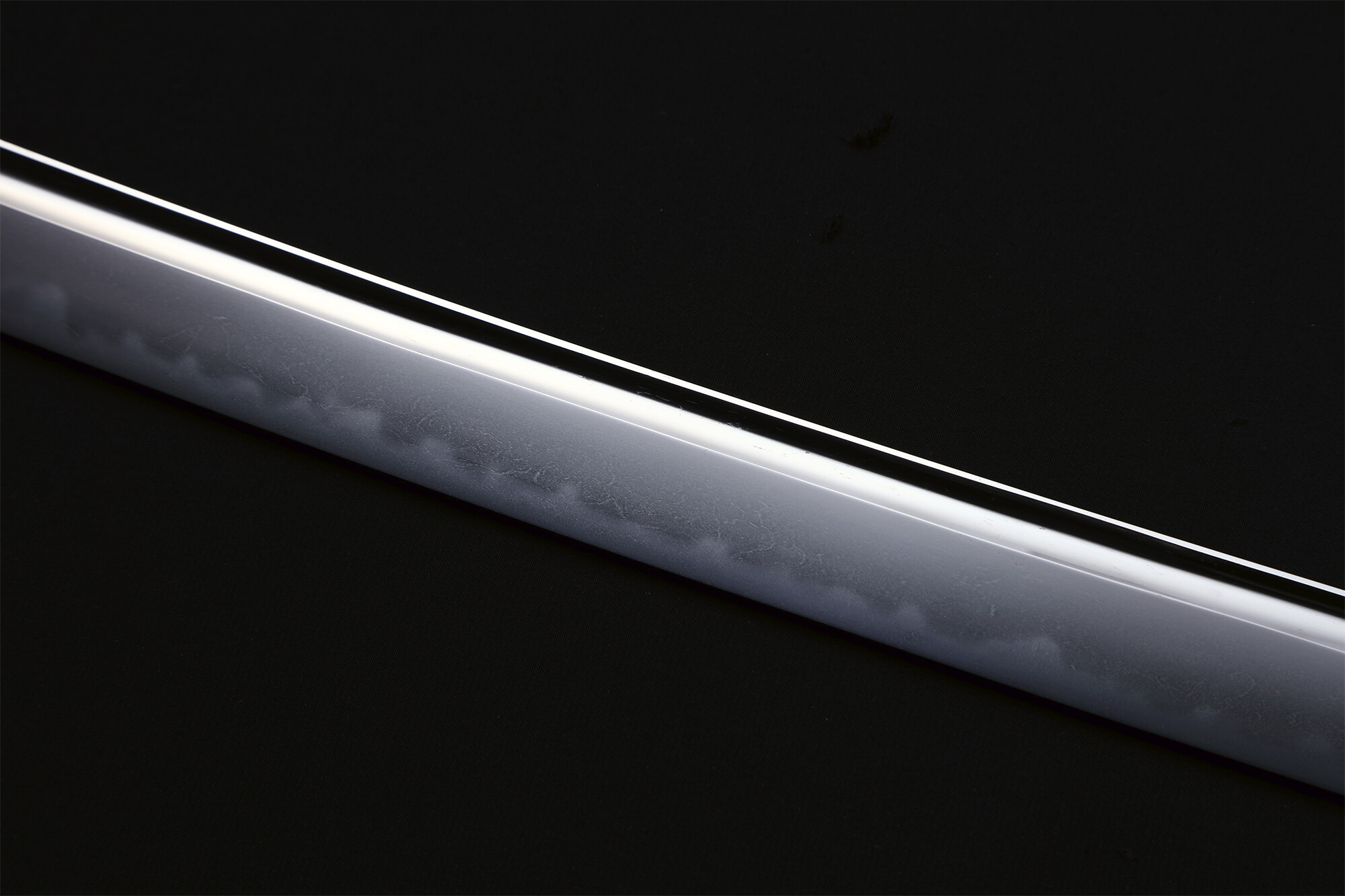

太刀は相州伝の豪壮な姿で、身幅は広く、切先/鋒(きっさき)が延び、ふくらは枯れ、平肉はやや少なめ。地肌は、相州伝の板目鍛えではなく備前伝の杢目鍛えですが、大肌が交じります。要約すれば、姿格好は当時流行の相州伝ですが、焼入れ鍛冶法は備前伝を保守。

なお、無刀流(むとうりゅう)の開祖「山岡鉄舟」(やまおかてっしゅう)の愛刀の1振に長船義光があります。

本刀は、一見鎌倉時代の姿を思わせますが、樋先が下がる所から南北朝時代の作であることが認められるのです。地鉄は、杢目に小杢目交じりという備前独得のものですが、刃文は、相伝備前を思わせる丁子乱れに沸(にえ)が交じり、映りも立っています。