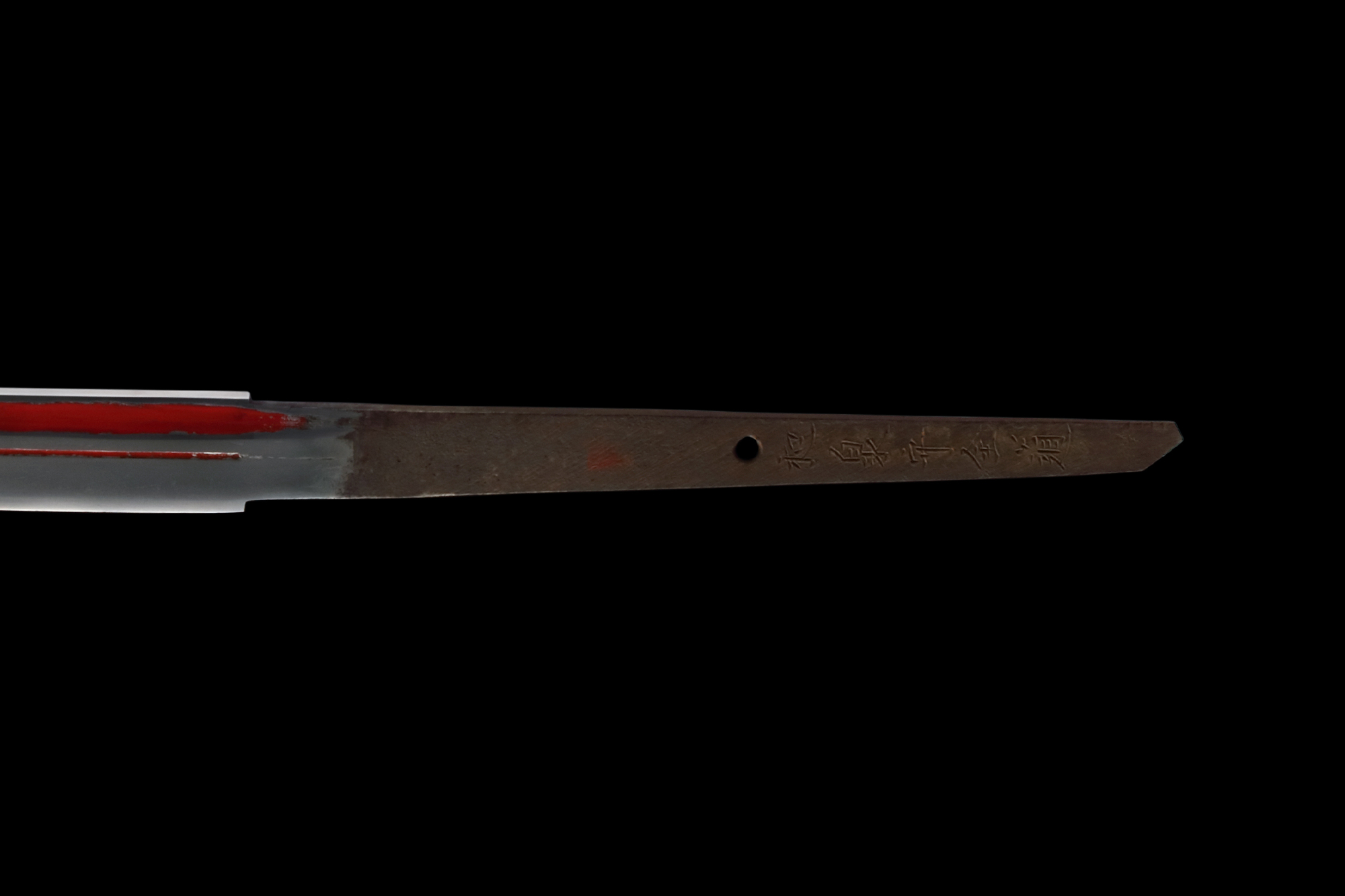

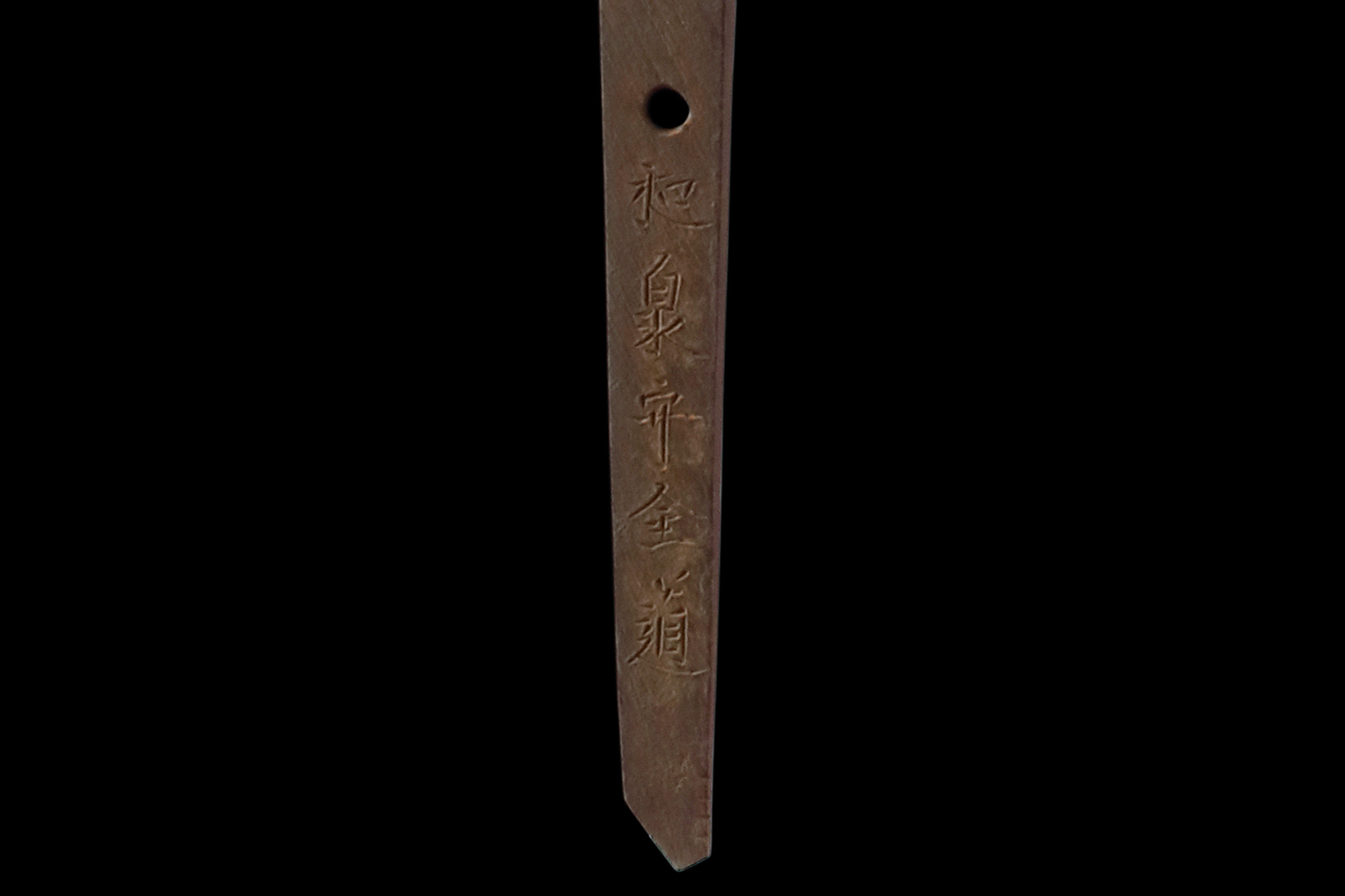

「和泉守金道」は、京都において隆盛を極めた「三品派」の一族です。関鍛冶、志津三郎兼氏9代の孫と言われる「兼道」が、1593年(文禄2年)に、長男「伊賀守金道」(いがのかみきんみち)、次男「和泉守金道」、三男「丹波守吉道」(たんばのかみよしみち)、四男「越中守正俊」(えっちゅうのかみまさとし)の4人を連れて京に上り、三品派を立ち上げました。

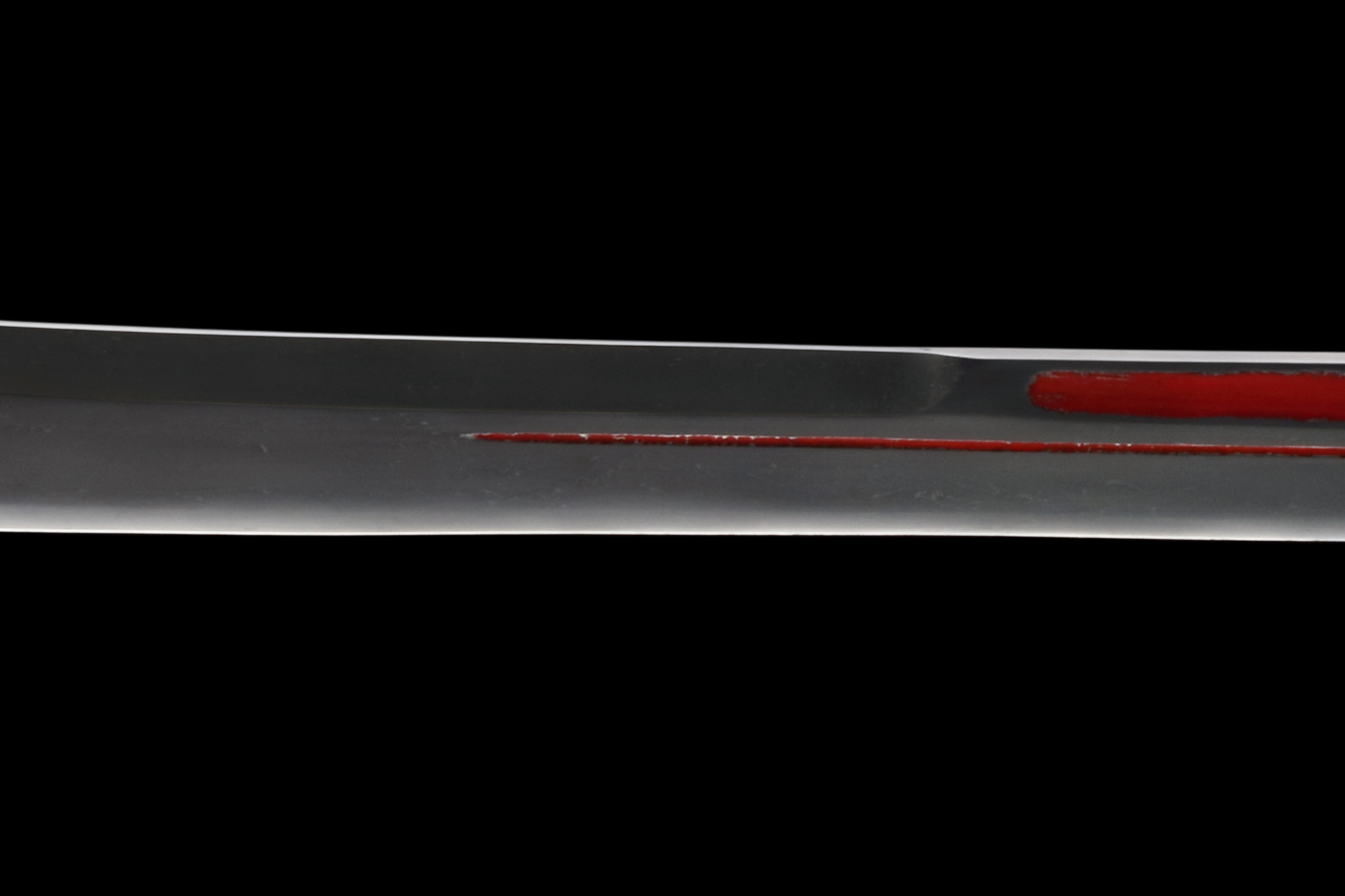

特に、和泉守金道は、古刀期に名を馳せた来派を再興した優れた人物で「和泉守来金道」、「藤原来金道」と銘を切った作品も見られます。

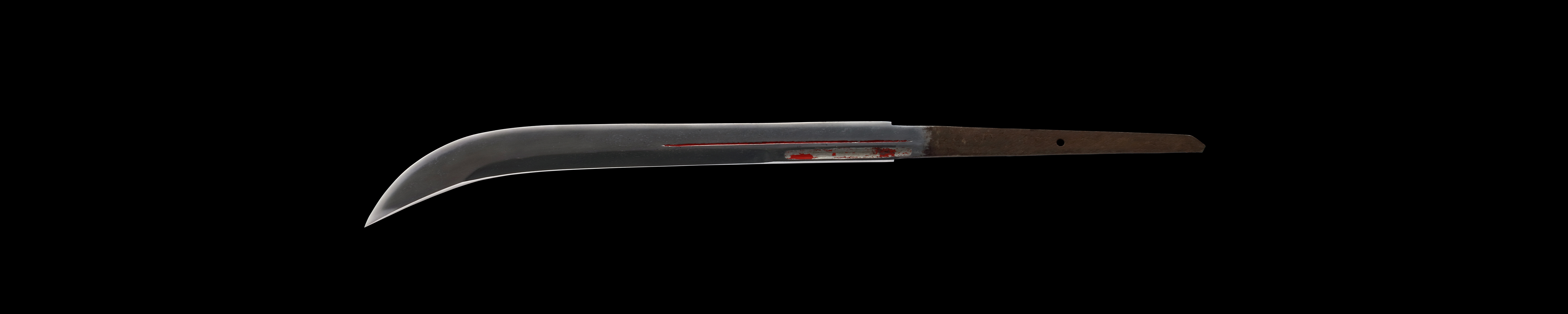

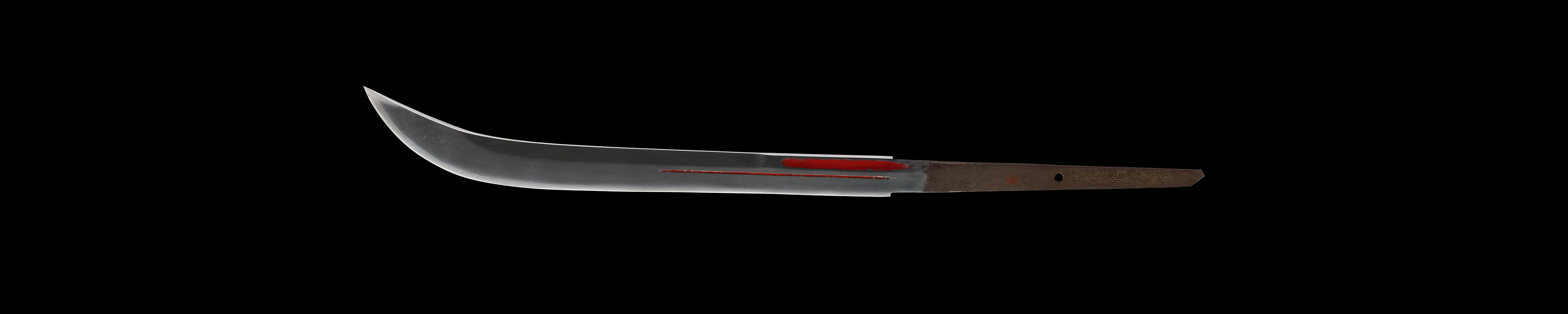

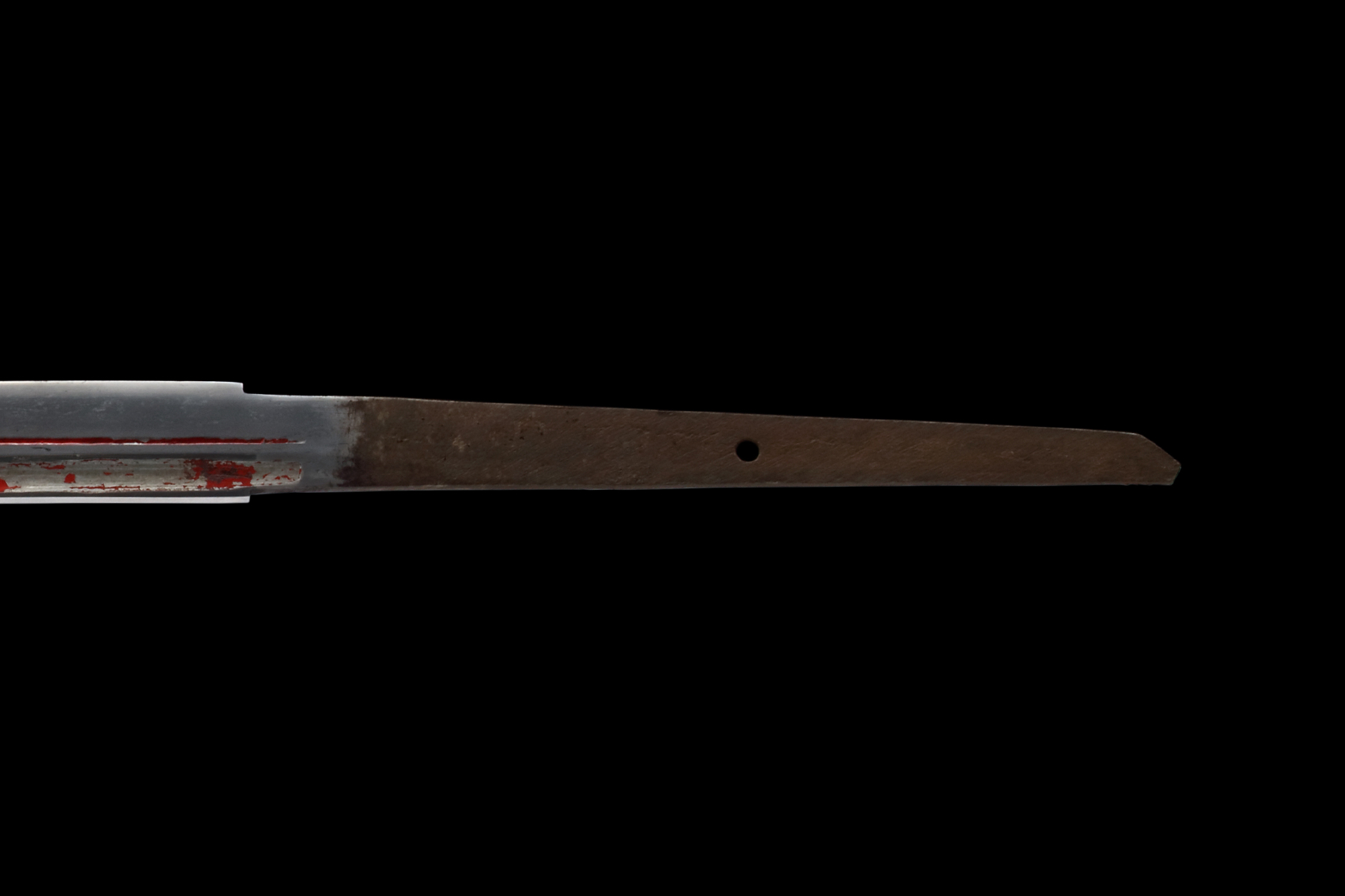

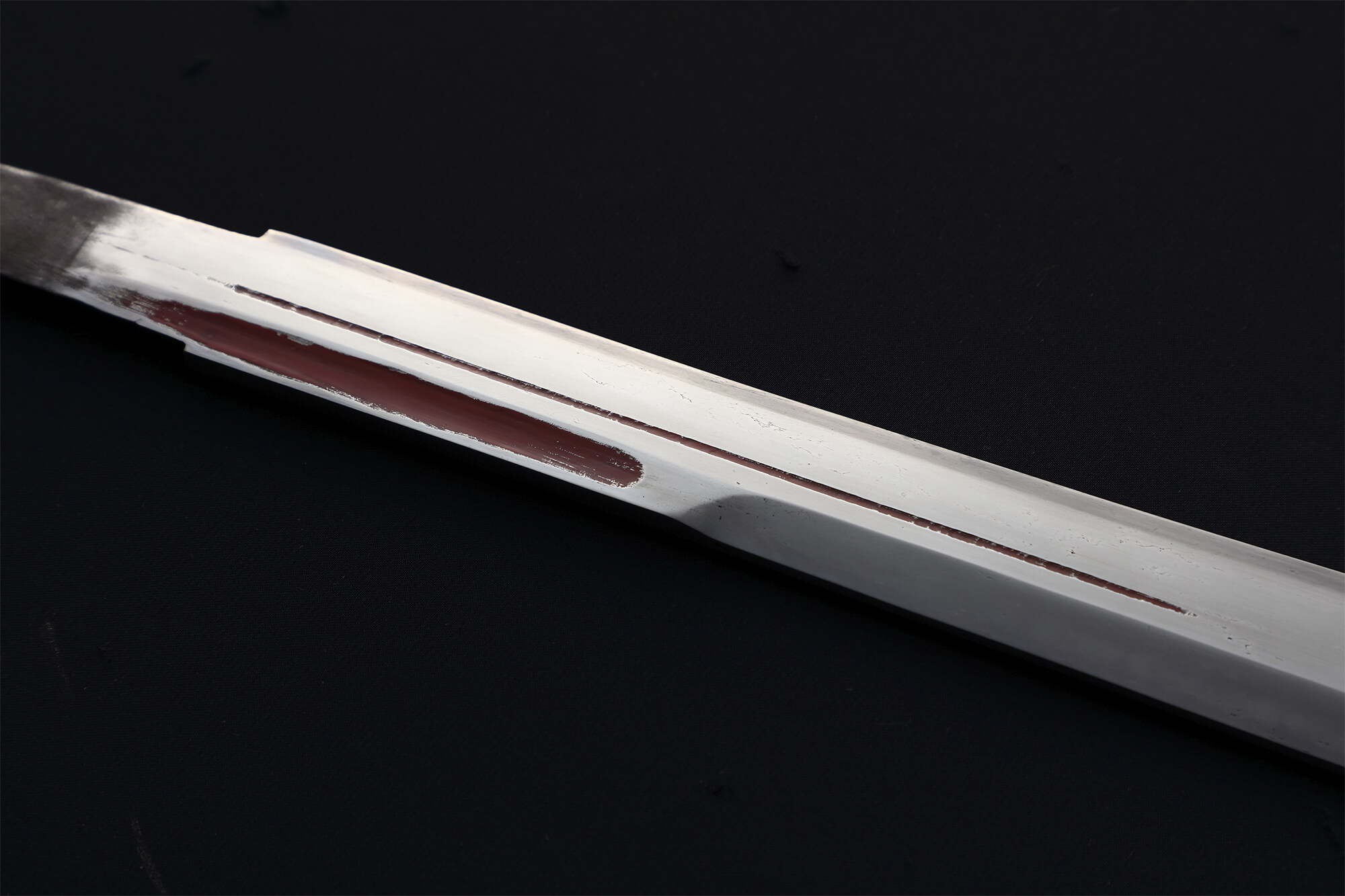

本薙刀は、「黒漆塗葵紋唐草図蒔絵薙刀拵」を装着。江戸時代、薙刀は女性が嗜む武道として確立されました。葵紋が入っていることから、所有者は松平家にかかわる婦人であったことが考察されるのです。