初代「守家」は当初、備前国長船村(びぜんのくに・おさふねむら:現在の岡山県瀬戸内市)と小川をひとつ隔てた隣接地である「畠田村(はたけだむら)」に住していたことから、「畠田守家」とも呼ばれた名匠であり、彼を祖とする一門は畠田派と称されています。

のちに長船村に移住したため、その銘には「長船住」と切られた刀はありますが、「畠田住」の銘がある刀はまったくありません。

「畠田守家」の名は、「田畠(田畑)と家を守る」という意味に通じることから縁起が良いとされ、守家の作刀は、贈答品として特に大名家などで重宝されてきたのです。

初代・守家の出自については諸説ありますが、一説には「福岡一文字(ふくおかいちもんじ)」派の刀工「守近(もりちか)」の孫であったと伝えられ、長船派における実質上の祖「光忠(みつただ)」とは、互いに交流を深めていました。

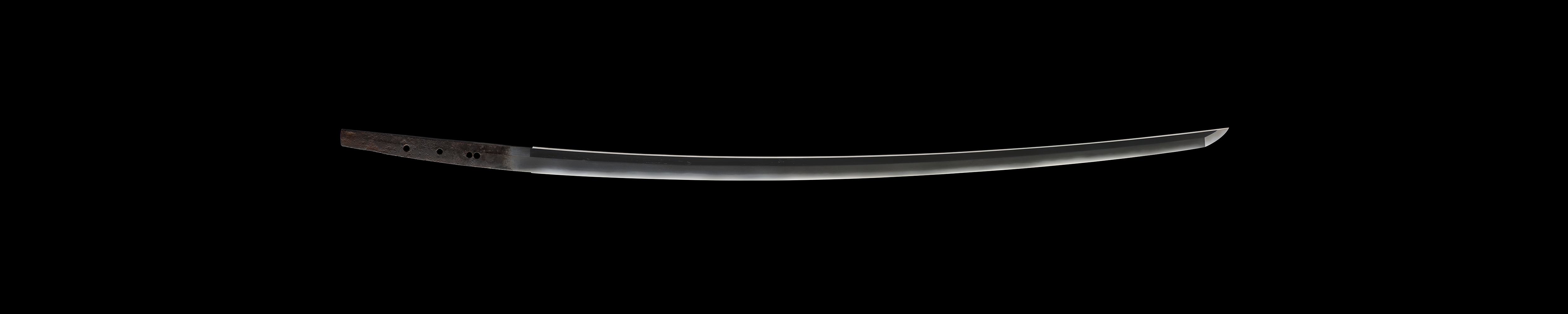

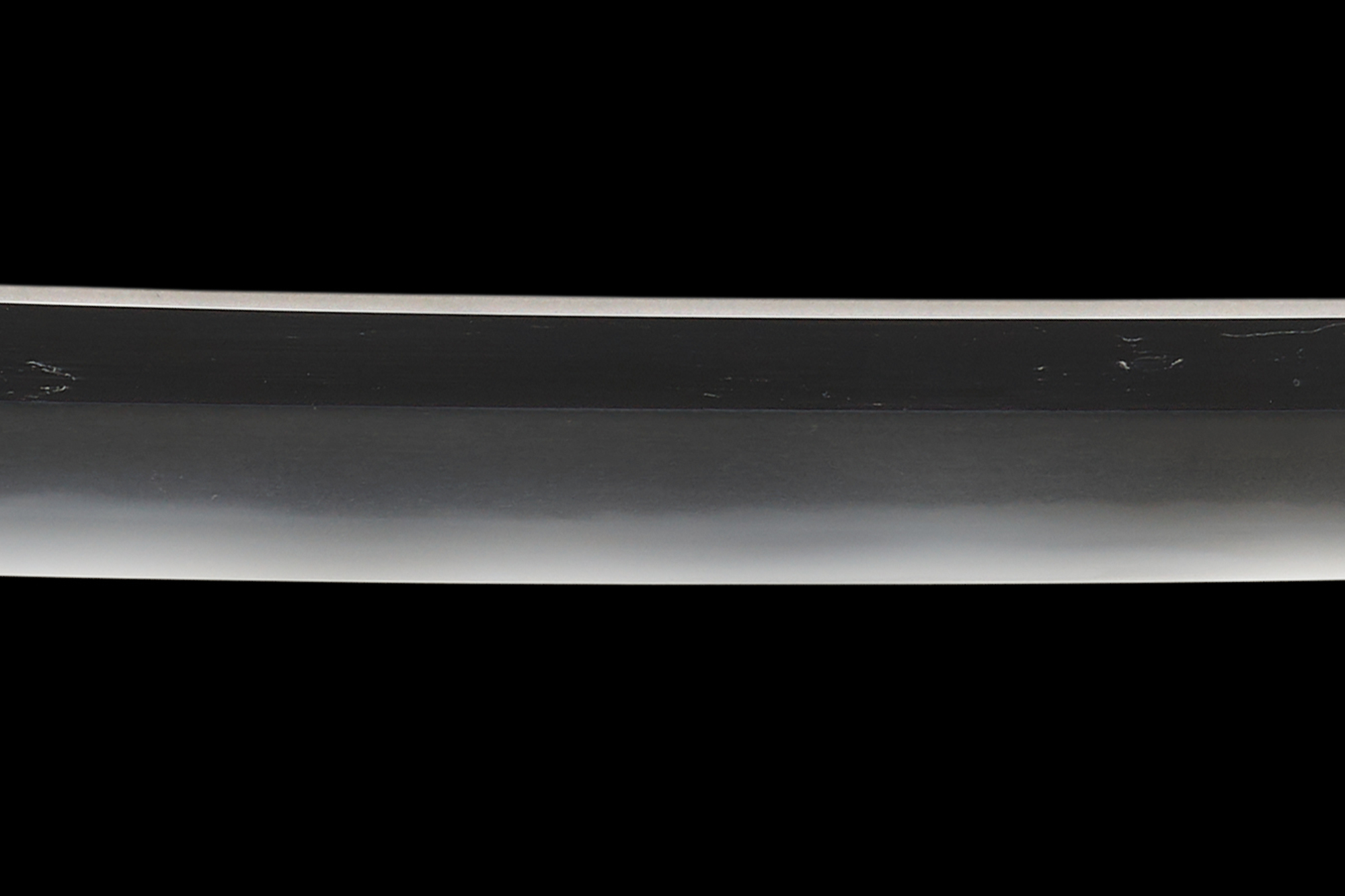

本太刀は、貴族好みの上品な優しい姿で、丁子乱(ちょうじみだれ)に互の目(ぐのめ)を交え、小足・葉(よう)がしきりに入り、匂(におい)深く小沸(にえ)が付き、冴える働きを示す名刀です。また、同工の作刀には、普段は映りが目立たない刀が多いですが、本太刀は地鉄(じがね)がよく詰んで冴え、鮮やかに乱映りが表れています。

守家のもっとも古い年紀作は「文永九年(1272年)」の刀であり、同名が数代続いたと推測されていますが、その区別は明確になっていません。

なお本太刀は、1959年(昭和34年)に「愛媛県指定有形文化財」に指定を受けている優品です。