「勝重」は、伊勢国(いせのくに:現在の三重県の大部分)における新刀期の「千子正重」(せんご/せんじまさしげ)一派で、寛文(1661~1673年)から延宝(1673~1681年)頃にかけて作刀した刀工。

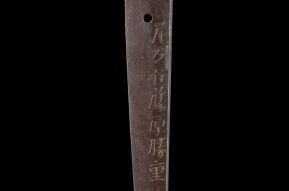

勝重の銘には、「勢州桑名住藤原勝重」(せいしゅうくわなじゅうふじわらかつしげ)や、「尾州名古屋住藤原勝重」(びしゅうなごやじゅうふじわらかつしげ)などが切られています。このことから、伊勢国桑名(いせのくにくわな:現在の三重県桑名市)と尾張国名古屋(おわりのくになごや:現在の愛知県名古屋市)の両地に居住していたことが窺えるのです。

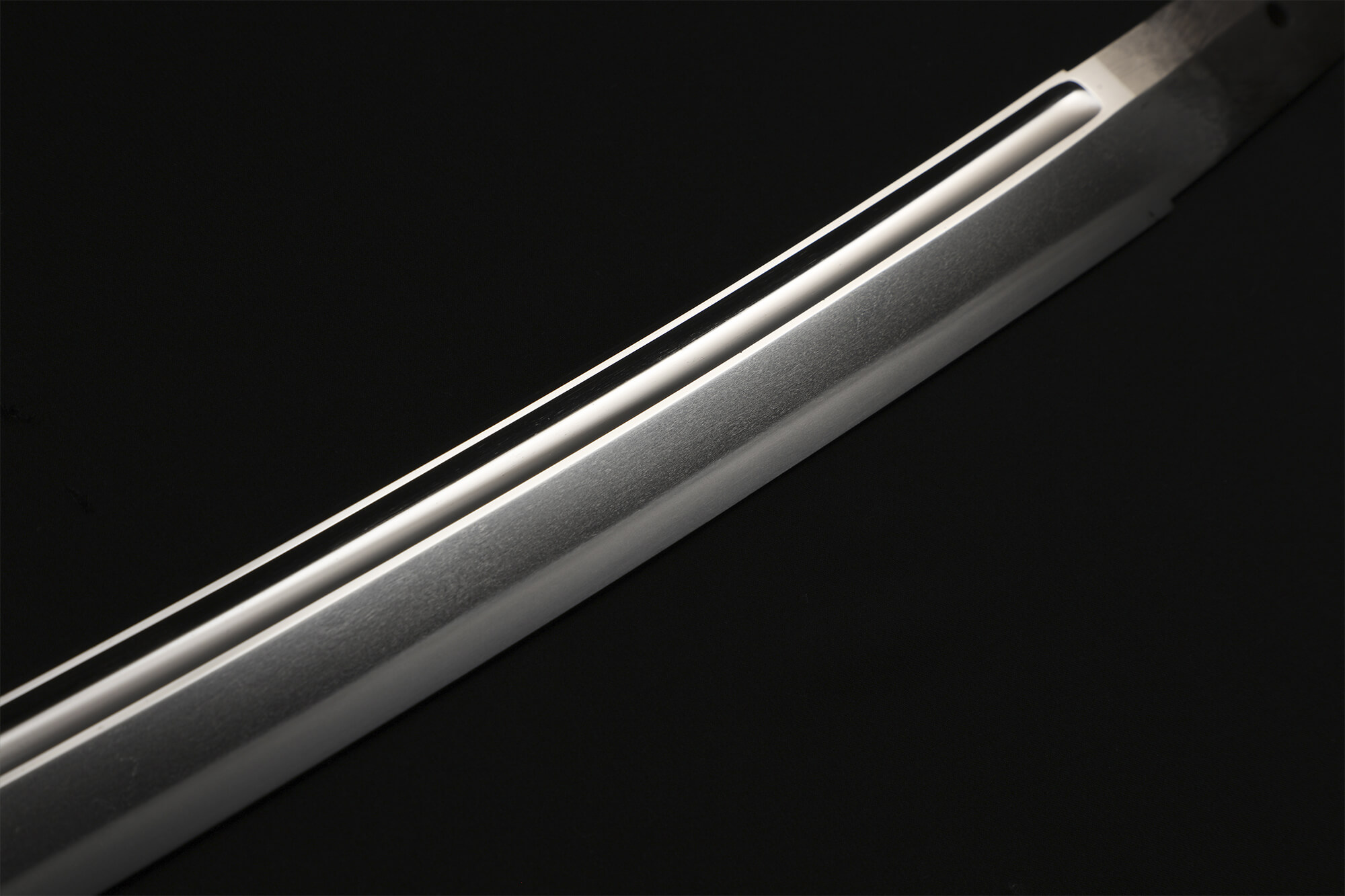

本刀は、鋒/切先、身幅が共に広く、反りはやや深い元禄(1688~1704年)時代の姿を示しています。刃文は直刃(すぐは)で匂口は締まっており、大和伝(やまとでん)の作風です。樋を掻き通した健全な仕上がりで上級武士の注文打ちと思われ、勝重の渾身の1振と言えます。

なお、勝重銘を用いた刀工は数名いますが、この名は「勝を重ねる」という縁起の良い意味を持つ物。作刀技術が優秀なだけではなく、名前の縁起の良さからも上級武士に好まれた刀工です。