二王派は、「二王三郎清綱」(におうさぶろうきよつな)を事実上の始祖とする周防国の刀工集団。鎌倉時代中期から室町時代末期に繁栄し、江戸時代の新刀期まで絶えることなく続きました。「二王」の呼称の由来は、同国の仁保庄(におのしょう)に居住したことが有力な説だと考えられています。

周防国には、大和国(やまとのくに:現在の奈良県)の東大寺領の荘園が多く存在したことにより、二王派は大和鍛冶との交流が深く、その作風にも大和気質が色濃く現れているのです。

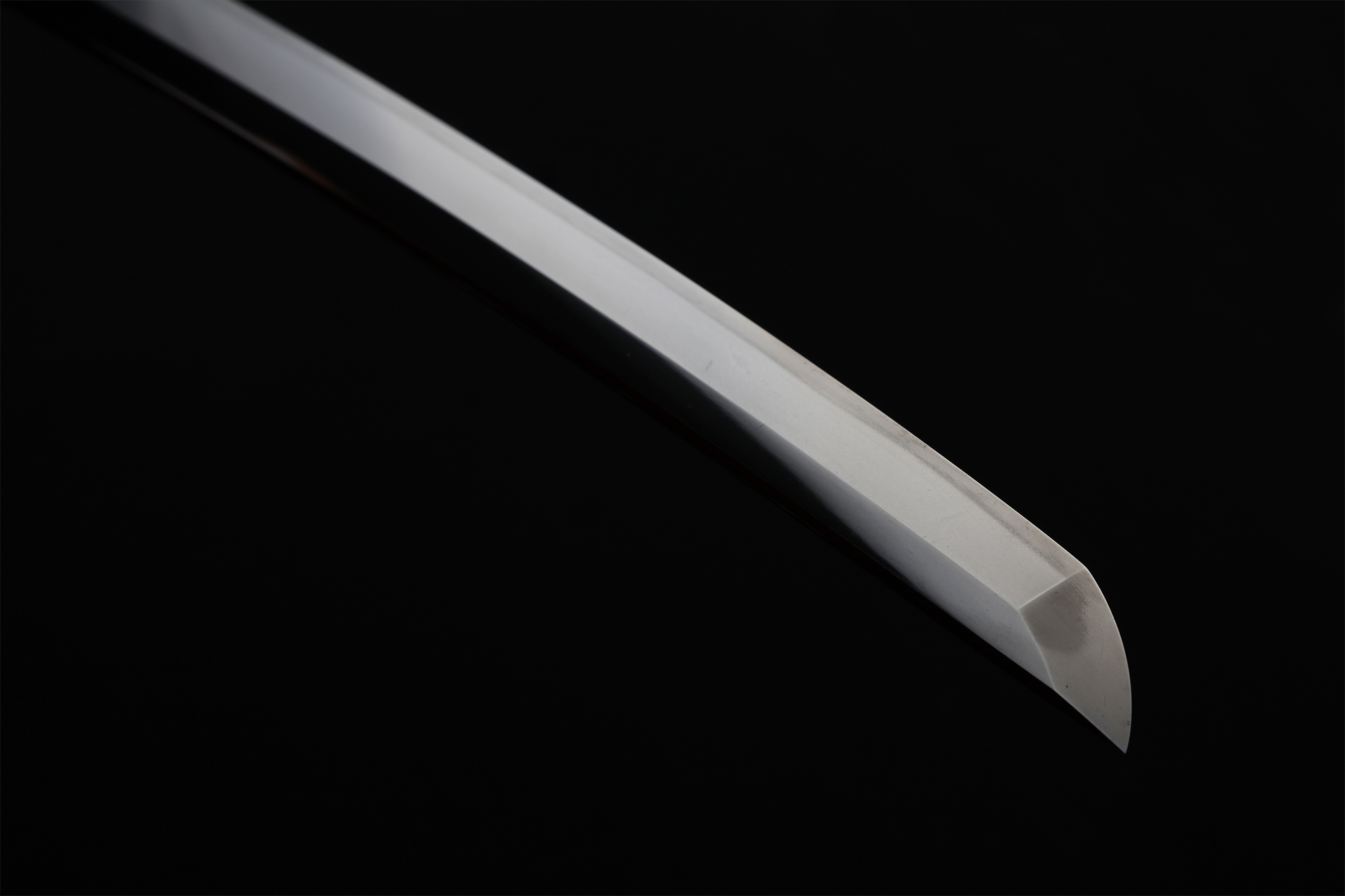

例えば、本刀においても、大磨上でありながらも腰反りが高く、鎬と棟も高い造り込みになっており、その気質が窺えます。また、平肉が豊かに付き、沸(にえ)映りが鮮明に現れ、地刃に少しの緩みもない作風は、無銘でありながらも鎌倉時代中期の二王清綱による、極めて健全な典型作です。

付属されている糸巻太刀拵の金梨子地塗りの時代は古く、また、鞘の無駄のない重ねや形状は、江戸時代の初期の制作であると見え、金具類も同時代であると鑑せられる物です。