「刀 無銘 伝青江」は、青江派(あおえは)の刀工による作品。吉備国(きびこく:現在の岡山県)は、古来より良質な鉄の産地として知られ、平安時代から室町時代にかけて、備前国(びぜんのくに:現在の岡山県東部)が日本一の日本刀産地として栄えていましたが、隣国の備中国(びっちゅうのくに:岡山県の南西部)にも刀工集団が存在し、同時代に繁栄しました。

そのひとつが、「貞次」(さだつぐ)を開祖とし、高梁川(たかはしがわ)下流、現在の岡山県倉敷市付近を拠点として作刀した青江派です。開祖の貞次は、後鳥羽上皇の「御番鍛冶」(ごばんかじ:院に抱えられた刀工が各月交代で作刀する役目)の2月番鍛冶を務めた名匠と伝わっています。

青江派のなかでも、平安時代から鎌倉時代中期の青江鍛冶を「古青江」(こあおえ)、鎌倉時代中期から南北朝時代初期の青江鍛冶を「中青江」(ちゅうあおえ)、南北朝時代末期以降の青江鍛冶を「末青江」(すえあおえ)と呼びます。

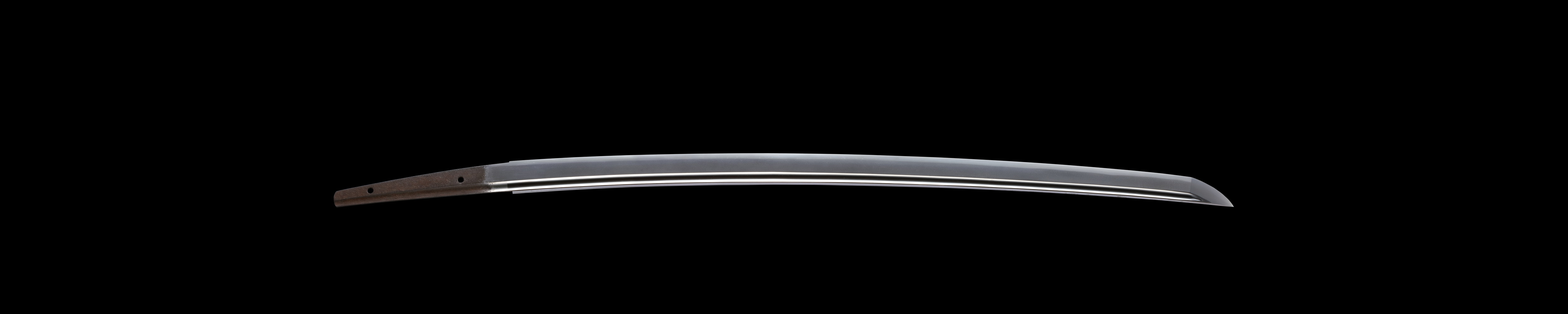

本刀は、帽子が横手(よこて)よりすーっと突きがけ、小丸または大丸風となり、先端が少し尖り浅く返る形状です。これは「青江帽子」(あおえぼうし)と呼ばれ、中青江の特徴となっています。青く澄んだ地鉄(じがね)のなかに地斑(じふ)という黒い斑点が見られるのは、澄肌/墨肌(すみはだ)と言い、古青江によく見られる特色です。

地鉄は良く鍛えられた小板目肌(こいためはだ)で、奥深く青黒味を帯びて冴え、青江独特の肌立つ縮緬肌(ちりめんはだ)が現われています。刃文(はもん)は、匂本位(においほんい)の締まった中直刃(ちゅうすぐは)で、僅かに刃縁(はぶち)に沸(にえ)が付き、刃中に逆足(さかあし)が入るのが特徴です。彫物(ほりもの)は、棒樋(ぼうひ)の掻通し(かきとおし)。茎(なかご)は先切、目釘穴は2つ。大磨上げ(おおすりあげ)ながらも、重厚な作柄で品格のある姿(すがた)です。