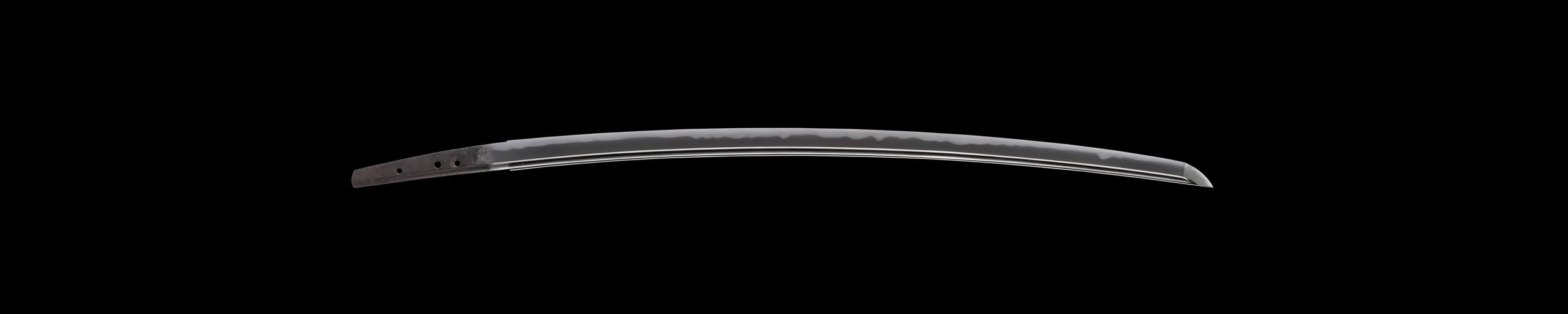

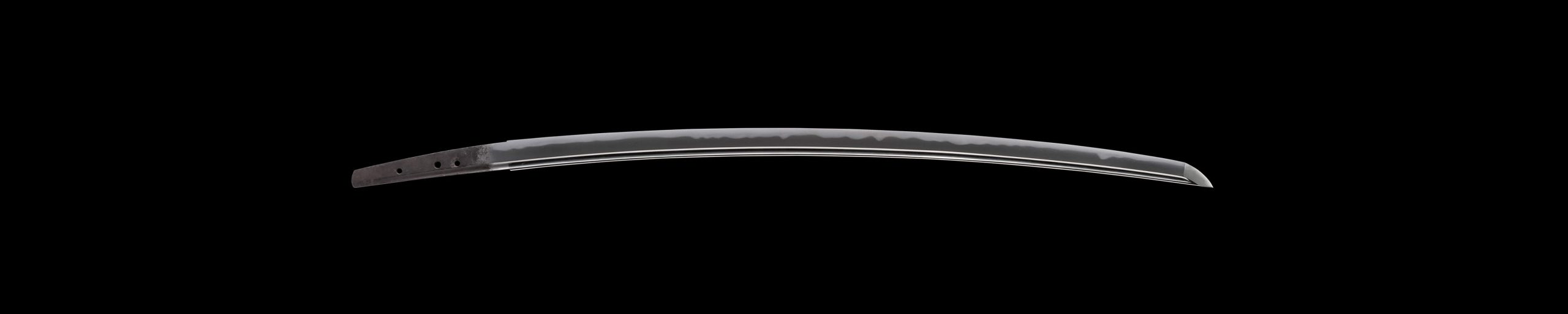

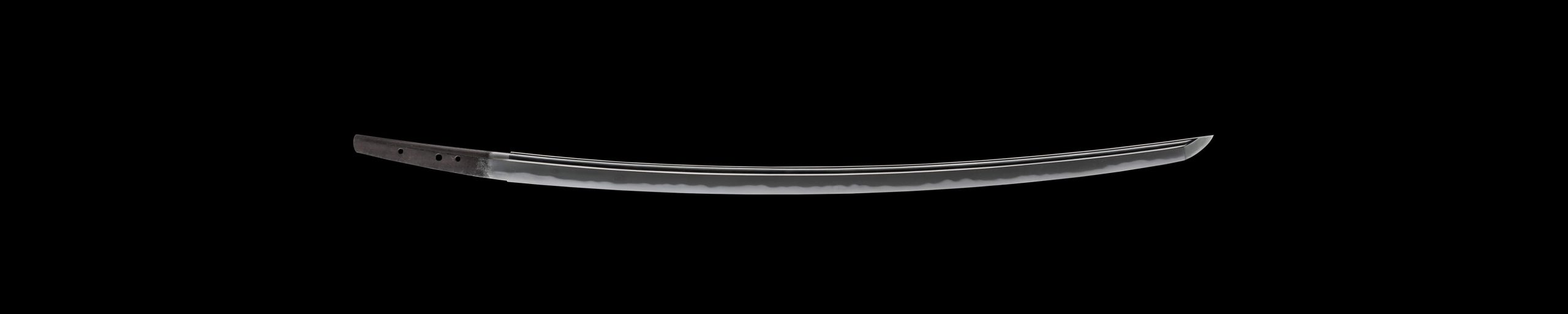

本刀は、大磨上(おおすりあげ)無銘で、畠田真守(はたけださねもり)作と極められた刀です。芸州(げいしゅう:現在の広島県)吉川家(きっかわけ)伝来の刀であることから、「吉川真守」と命名された刀。本刀が国の重要美術品に指定されたときの持ち主は、吉川元光(きっかわもとみつ)子爵でした。

吉川家は駿河国(するがのくに:現在の静岡県)の出身で、鎌倉時代末期に芸州の地頭となります。戦国時代の大名・吉川元春(きっかわもとはる)は、毛利元就(もうりもとなり)の次男で吉川家の養子となった武将です。

本刀の作者は畠田真守。鎌倉時代中期に備前国(びぜんのくに:現在の岡山県)で畠田派を興した畠田守家(はたけだもりいえ)の子と伝わります。建治・弘安・正応の紀年銘(きねんめい)が確認されていることから、1275~1293年頃に活躍した刀工です。

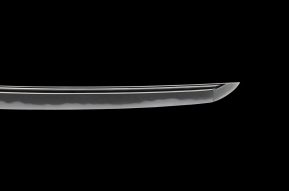

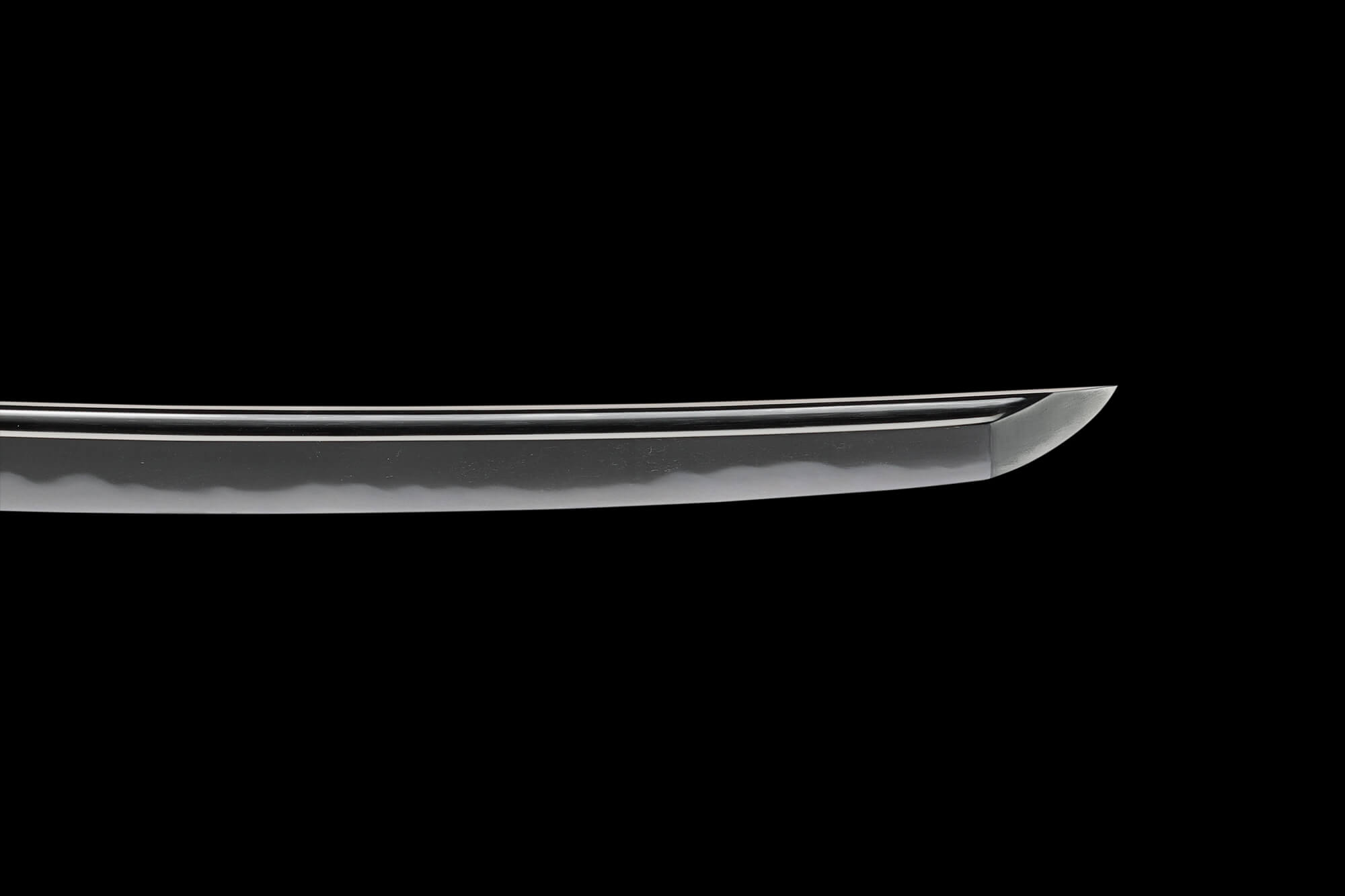

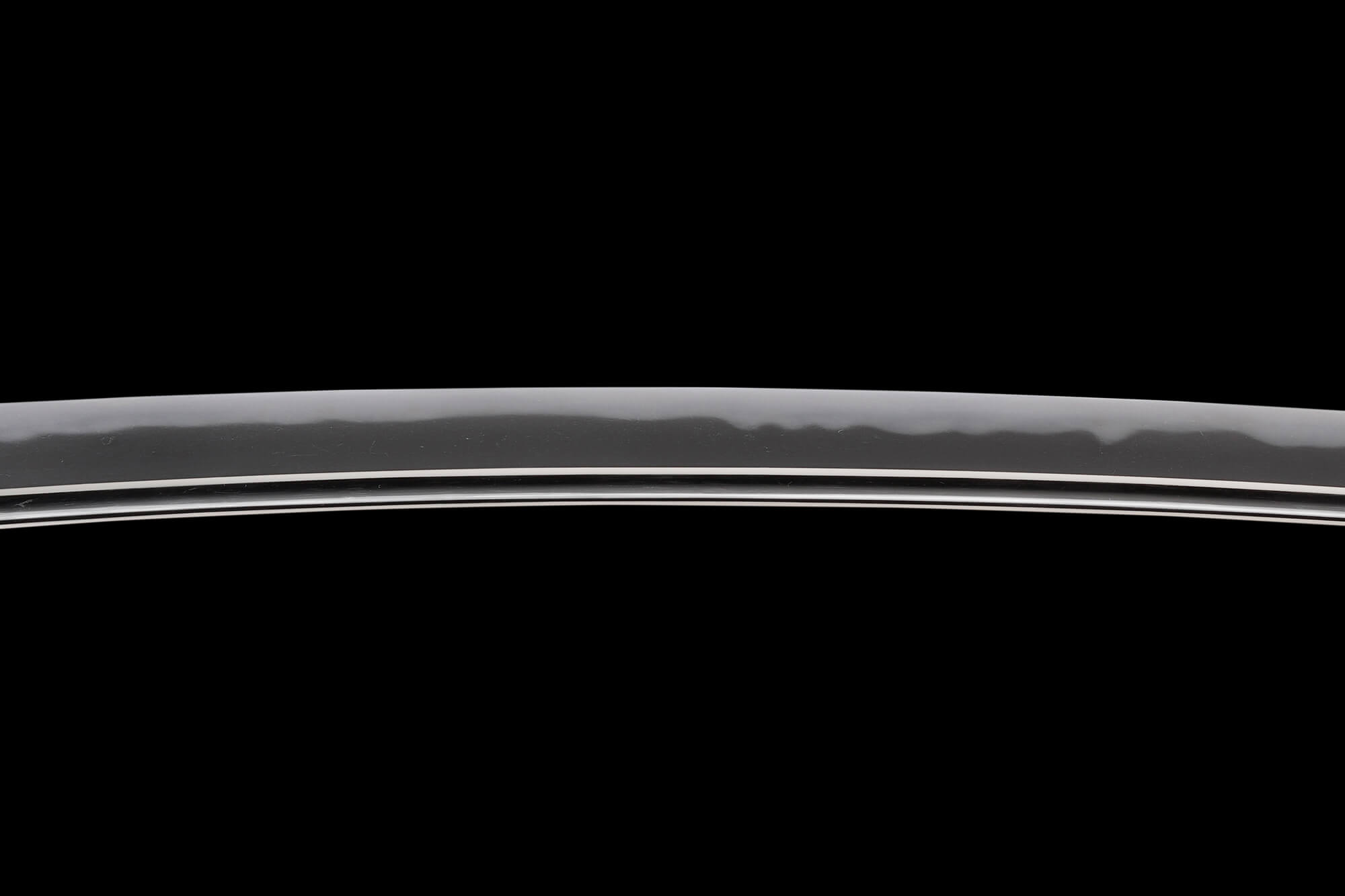

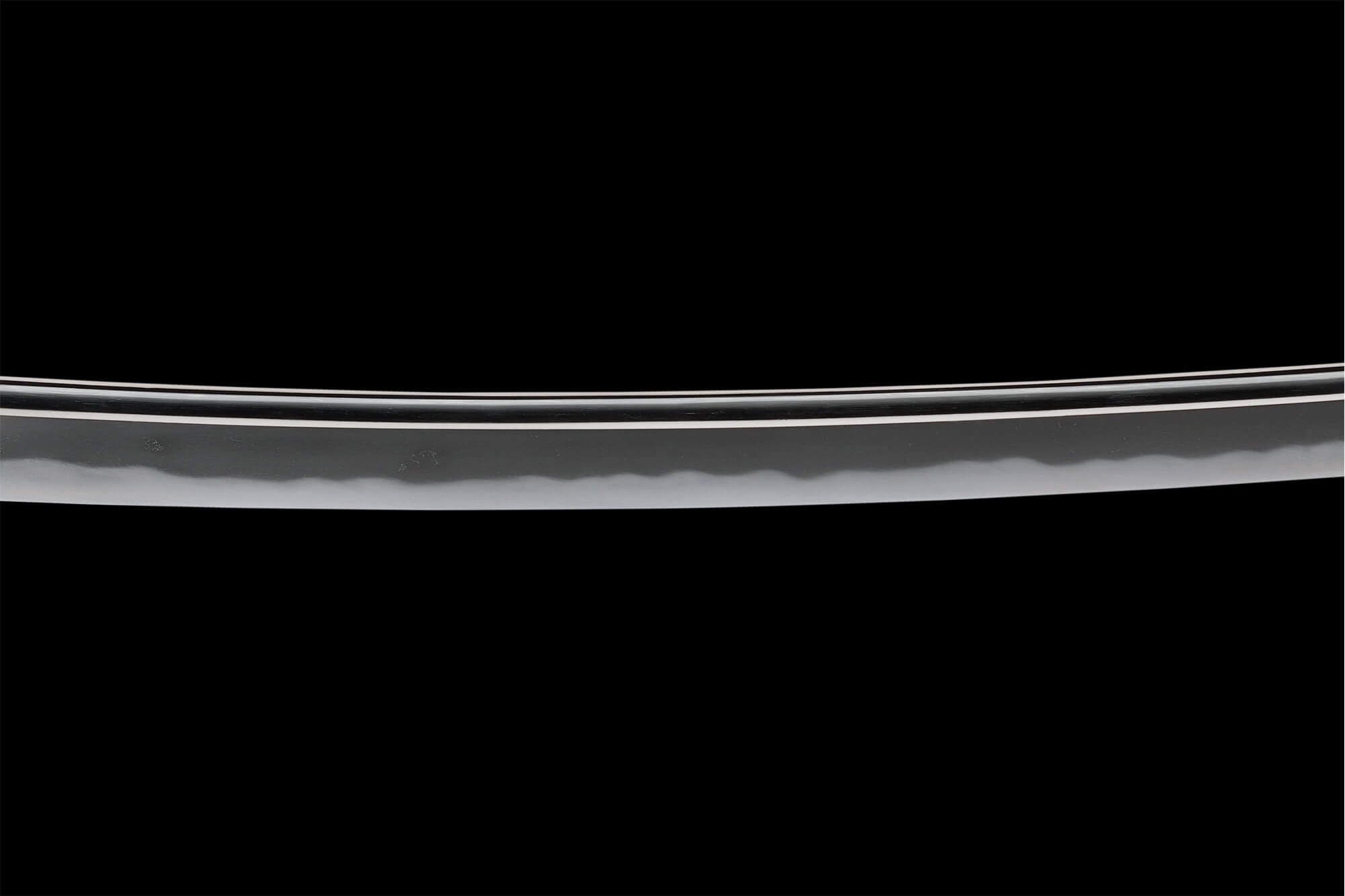

板目肌(いためはだ)が詰み(ひきしまること)、乱れ映り鮮明に立つ(みだれうつりせんめいにたつ)地鉄(じがね)。刃文(はもん)は、匂出来(においでき)の丁子乱れ(ちょうじみだれ)。所々に、蛙子丁子(かわずこちょうじ)や小互の目(こぐのめ)が混じっています。目釘穴(めくぎあな)は、認定当時は2つでしたが、のちに中央に孔が開けられました。