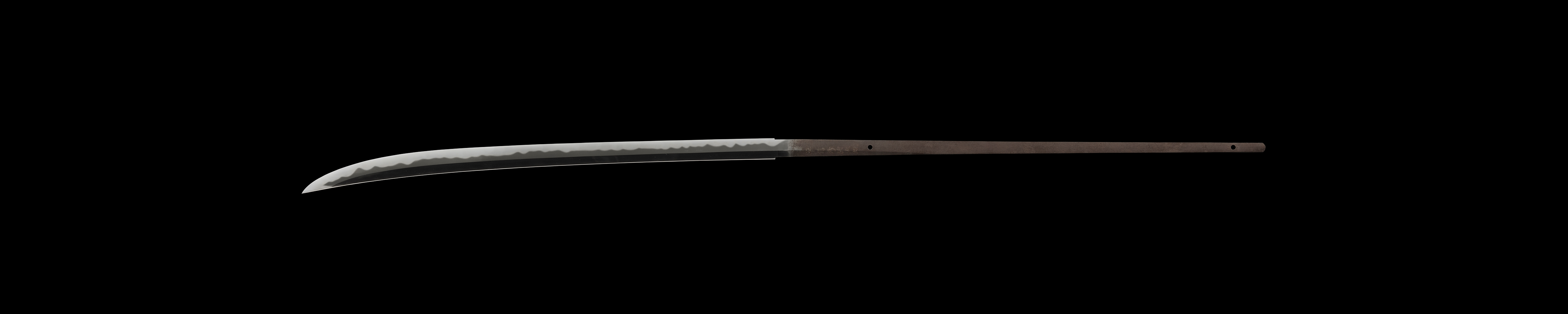

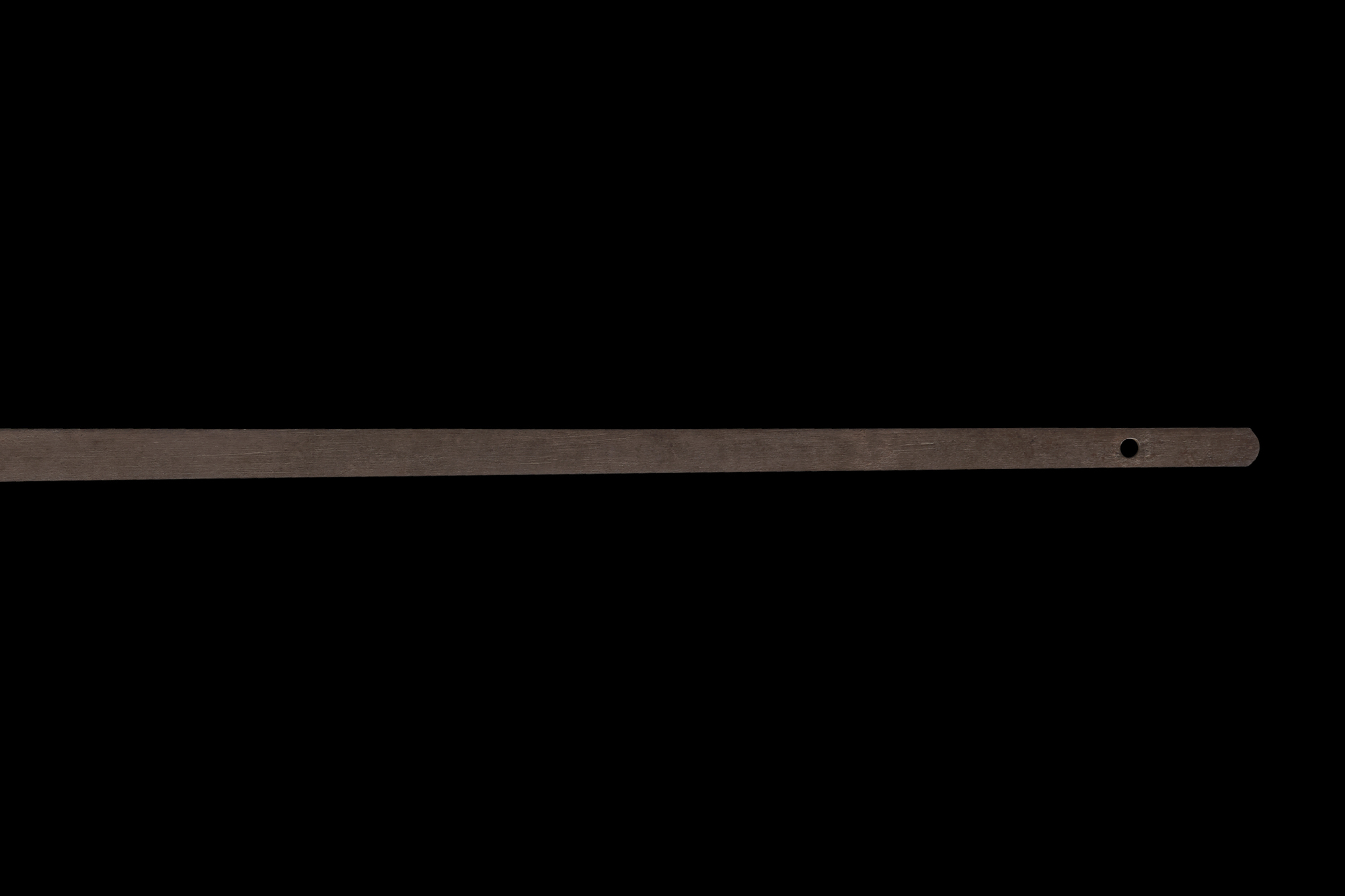

本長巻は、幕末の名工「栗原信秀」(くりはらのぶひで)が手掛けた1振です。この作品は、薙刀の中でも「長巻」(ながまき)と呼ばれる武具。長巻は、刀身の寸法が長めで先反りが浅い構造となっており、その多くは、1mほどの長い柄(つか)の先端に装着して用いられてきました。

栗原信秀は、15歳の頃に京都へ上り、寺院や神社などに納める青銅などの金属の鏡を作る「鏡師」となりましたが、1850年(嘉永3年)に江戸へ出て、新々刀期の3名人のひとりに数えられる名工「源清麿」(みなもときよまろ)の門下に入ります。このとき栗原信秀は、30代半ばであったにもかかわらず、源清麿一門の中では、師に次ぐ名人であったと評されているのです。

本長巻を鑑賞する際に、最も注目すべきポイントはその制作年。本長巻に年紀銘として刻まれている「元治元年」(1864年)は、「禁門の変」(別名:「蛤御門の変[はまぐりごもんのへん]」)が起こった年。同戦では、長州藩が天皇のお住まいである京都の「御所」に銃を向けたことで「朝敵」(朝廷に抵抗する敵)であると見なされ、江戸幕府から、諸藩の藩士によって構成された征伐軍が送られました。

これに伴って栗原信秀は、幕府の命により、1864年(元治元年)8月から1867年(慶応3年)正月までの約2年間に亘り、大坂において兵器補給役を務めることになったのです。本長巻は銘にもあるように、大坂滞在中に作られたと推測され、この間の1865年(元治2年/慶応元年)に栗原信秀は、「筑前守」(ちくぜんのかみ)を受領しています。

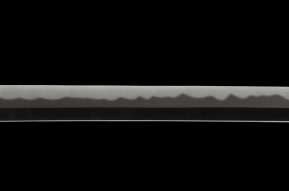

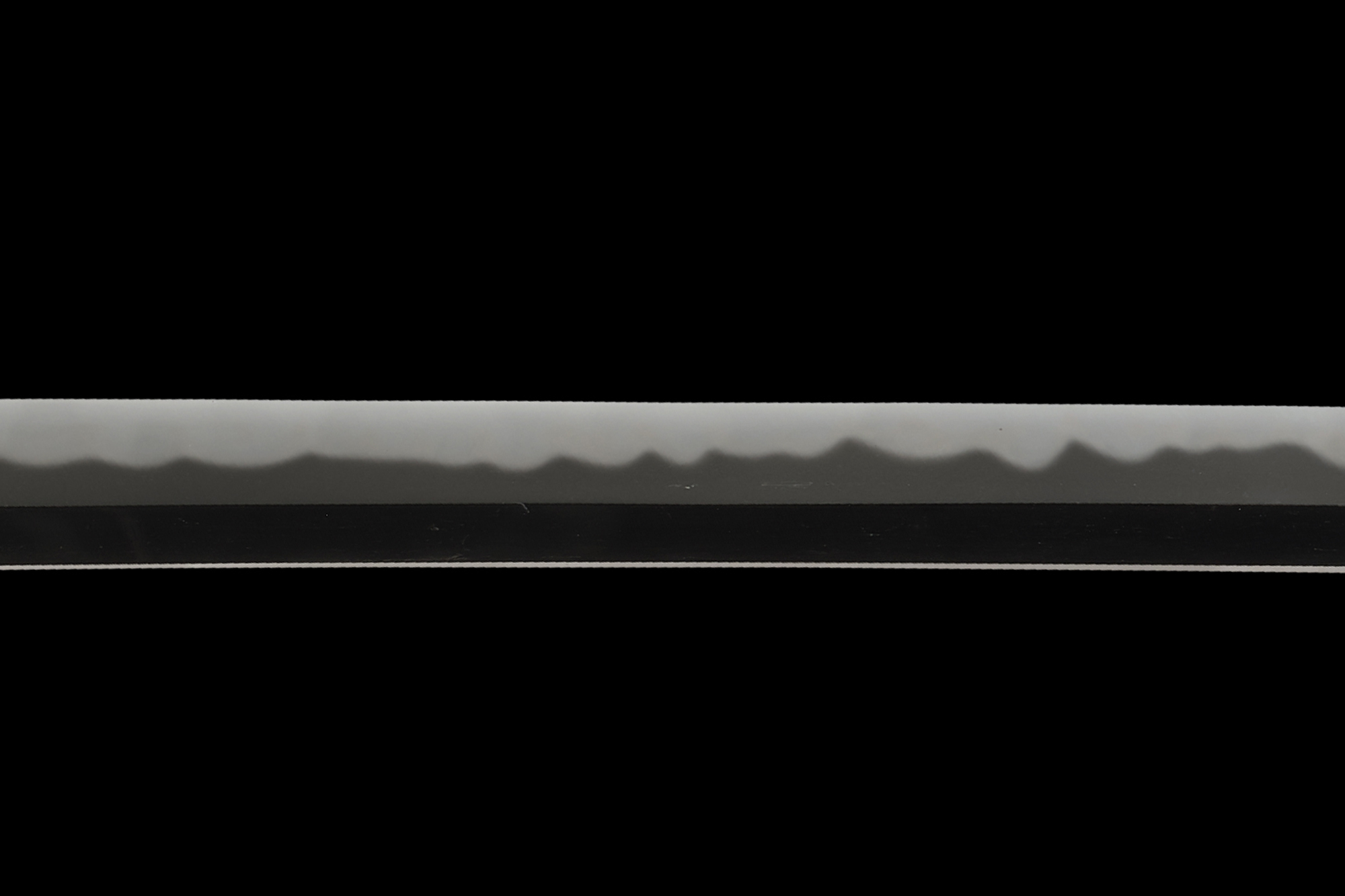

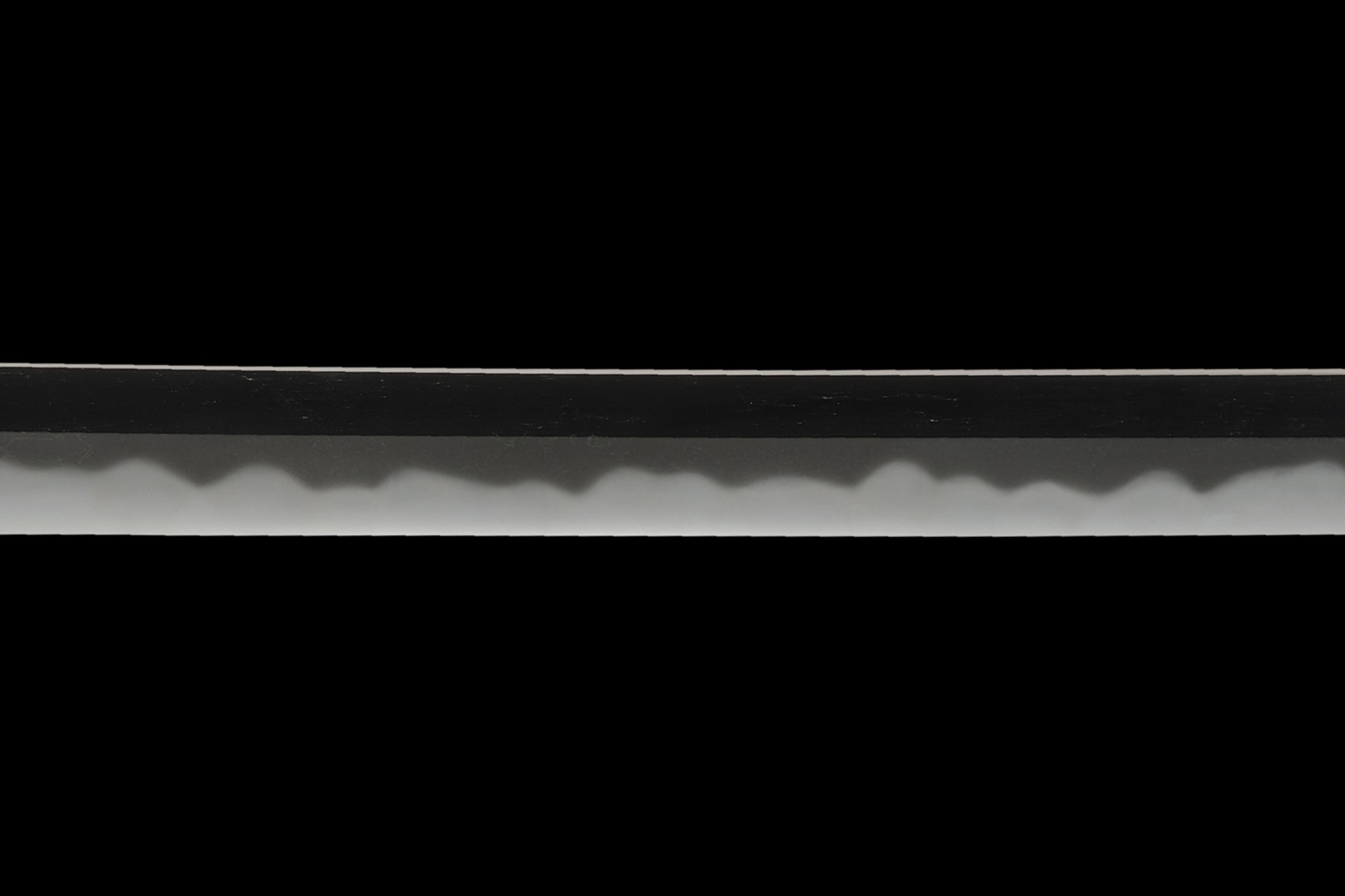

源清麿一門特有である、鋭く勇壮な姿をした本長巻の作風は、板目肌に地沸(じにえ)が強く付き、地景がよく入った鍛えであることが特徴。刃文は、大互の目(ぐのめ)や互の目丁子(ちょうじ)を交えて変化に富み、足は太く長く、湯走りや金筋が長く入っています。

また、帽子が強く乱れ込み、盛んに掃き掛けて先が尖って返るなど、師・源清麿が「正行」(まさゆき)の銘で作刀していた時代の刀剣にも同様の作があり、同一門である相州伝の特徴がよく表現された、師に迫る出来栄えの名品です。

栗原信秀作の長巻は非常に珍しく、また年紀銘より、大坂駐屯初期の作であることが確認できるため、資料的価値の高い1振だと言えます。