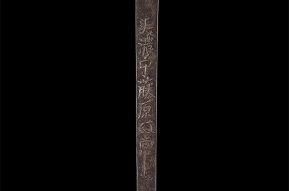

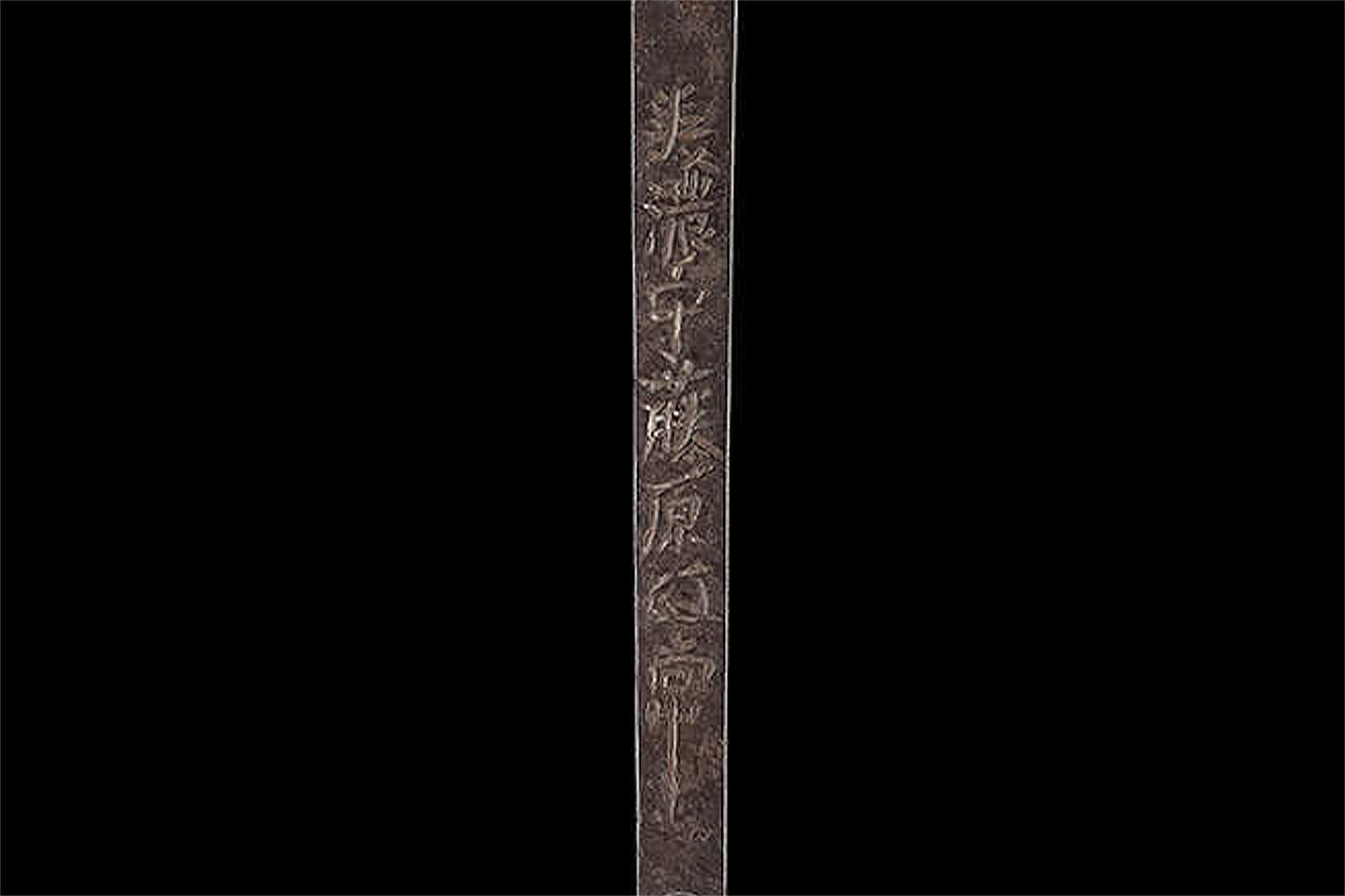

本槍は、尾張徳川家の始祖であり、尾張藩の初代藩主であった「徳川義直」(とくがわよしなお)に、100石の高禄で召し抱えられた名工「相模守藤原政常」(さがみのかみふじわらのまさつね)の跡を継ぎ、その3代目となった「美濃守藤原政常」(みののかみふじわらのまさつね)による1振です。

初代にあたる相模守藤原政常は、「飛騨守氏房」(ひだのかみうじふさ)や「伯耆守信高」(ほうきのかみのぶたか)らと共に、「尾張三作」(別名:「尾張三傑」)のひとりに数えられる名人。

その嫡男であり、初代の跡を継いだ2代政常が早世してしまったため、美濃国(現在の岐阜県南部)の刀工「大道」(おおみち/だいどう)の子であった本槍の作者・美濃守藤原政常が養子となりました。

3代政常は1619年(元和5年)、「美濃守」を受領した名工であり、その技量の高さは「槍は政常、酒ならお福」と評されるほどだったのです。

尾張徳川家では、槍術としては御留流(おとめりゅう:江戸時代に、ひとつの藩のみで継承され、その稽古や試合などを他の藩に見せることを禁じられた武術の流派)である「尾張貫流」(おわりかんりゅう)や、尾張藩御流儀の「福沢流軍用槍」、剣術においては「円明流」(えんみょうりゅう/えんめいりゅう)や「柳生流」(やぎゅうりゅう)などが盛んであったことから、質実剛健で実戦的な刀剣や槍が多く作刀されていました。

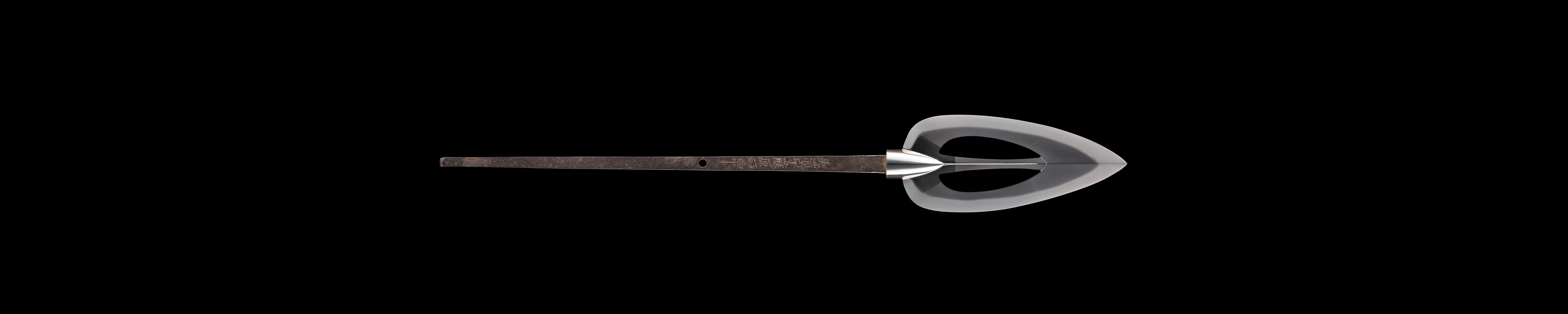

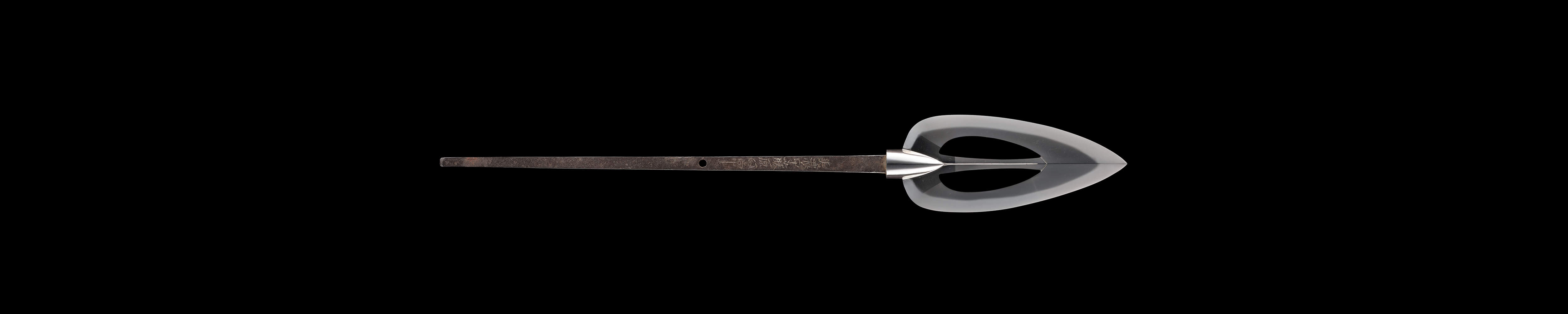

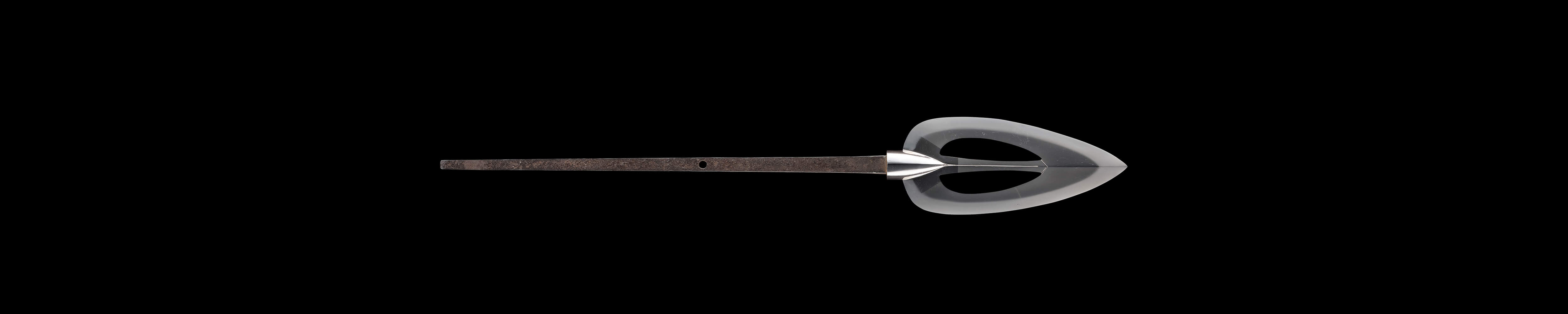

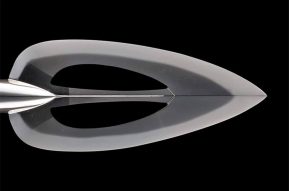

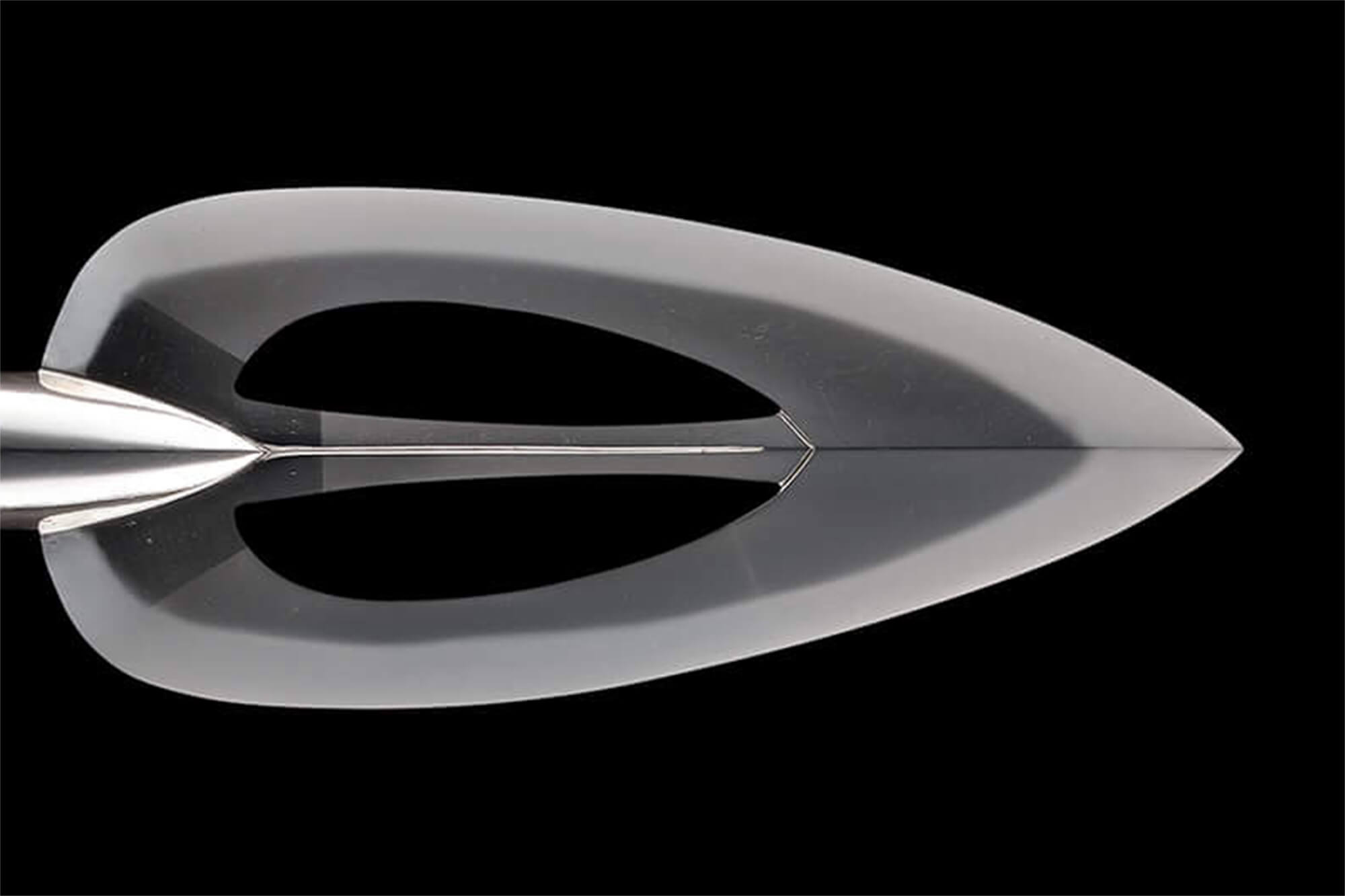

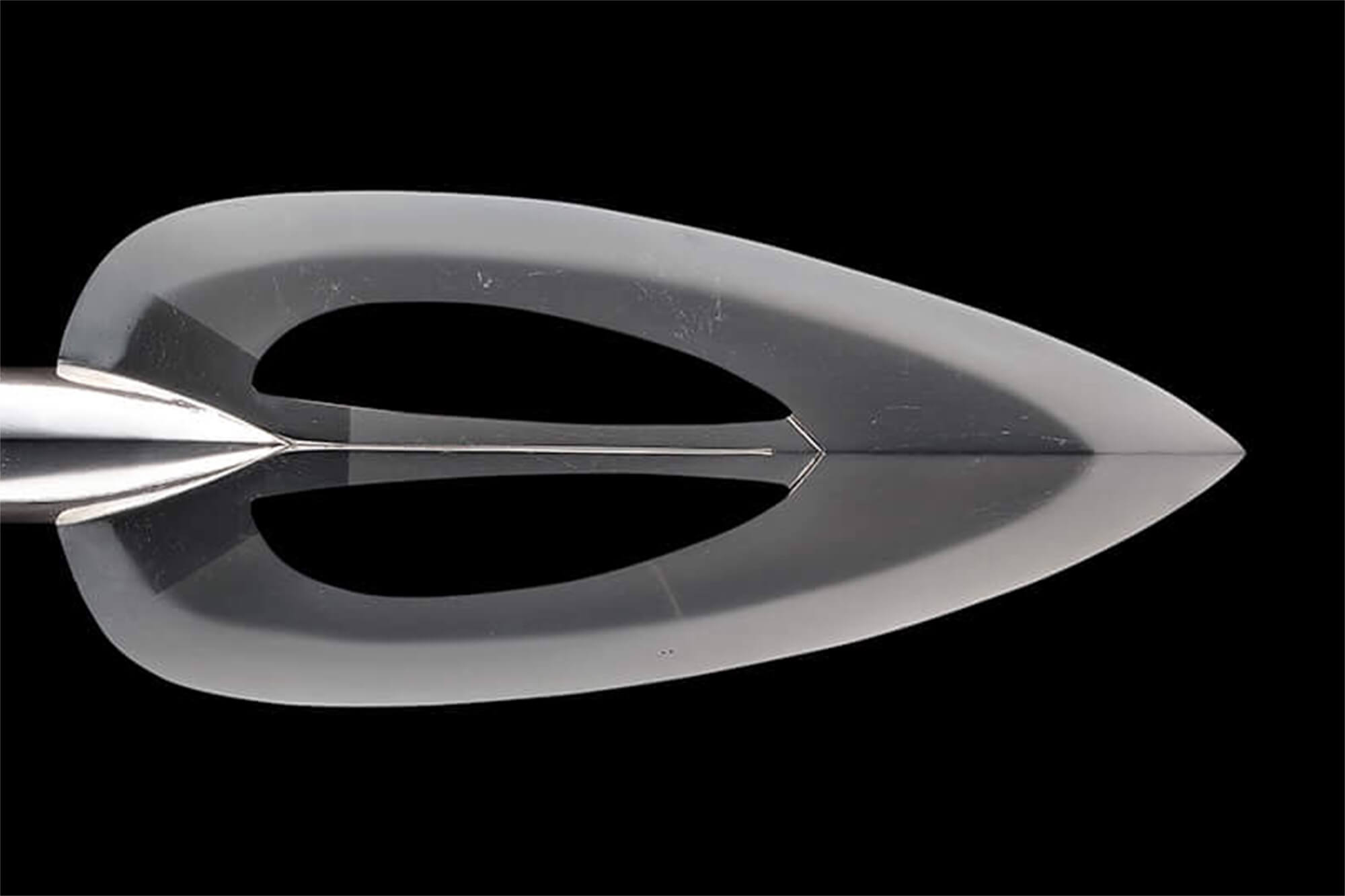

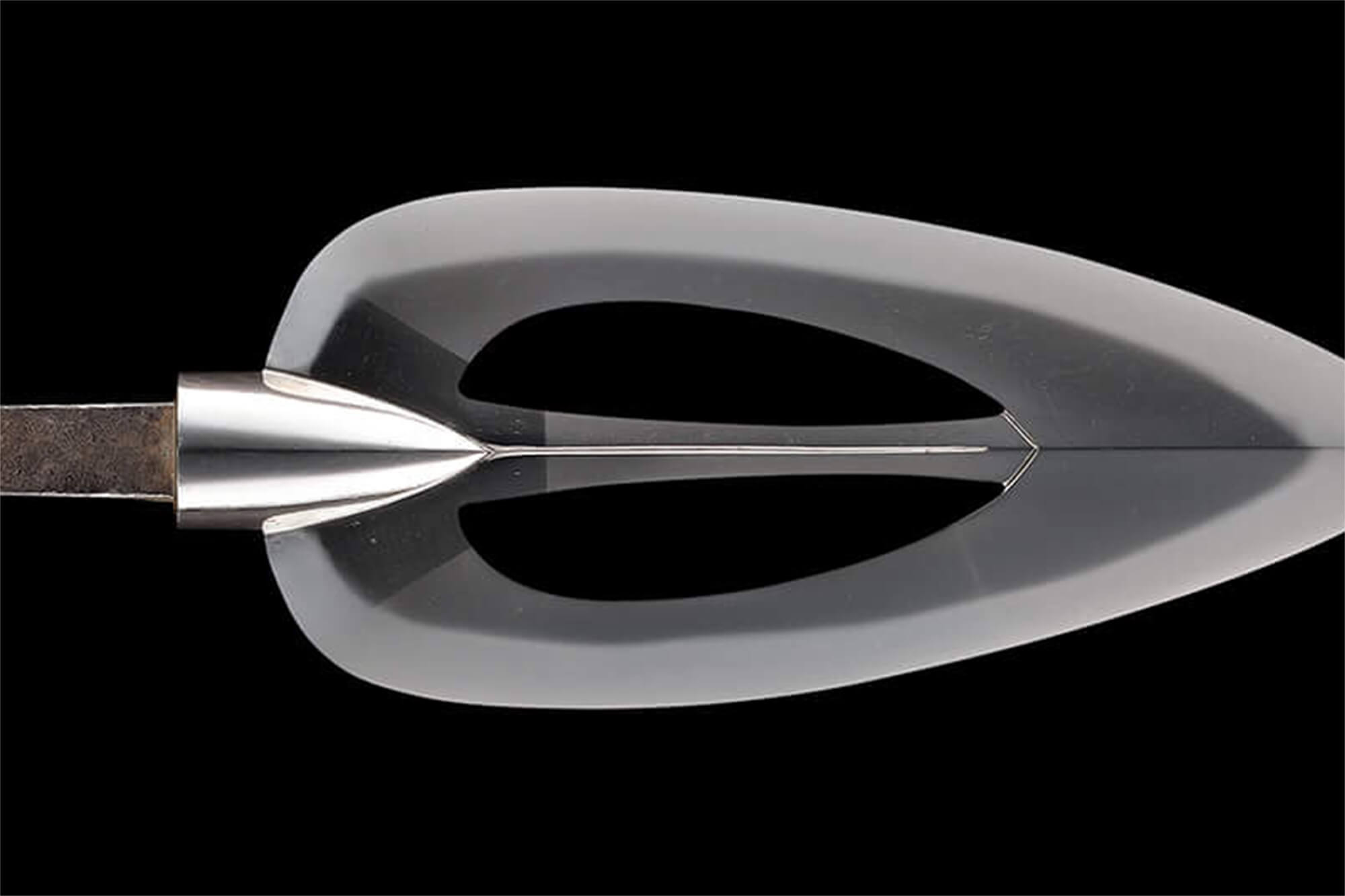

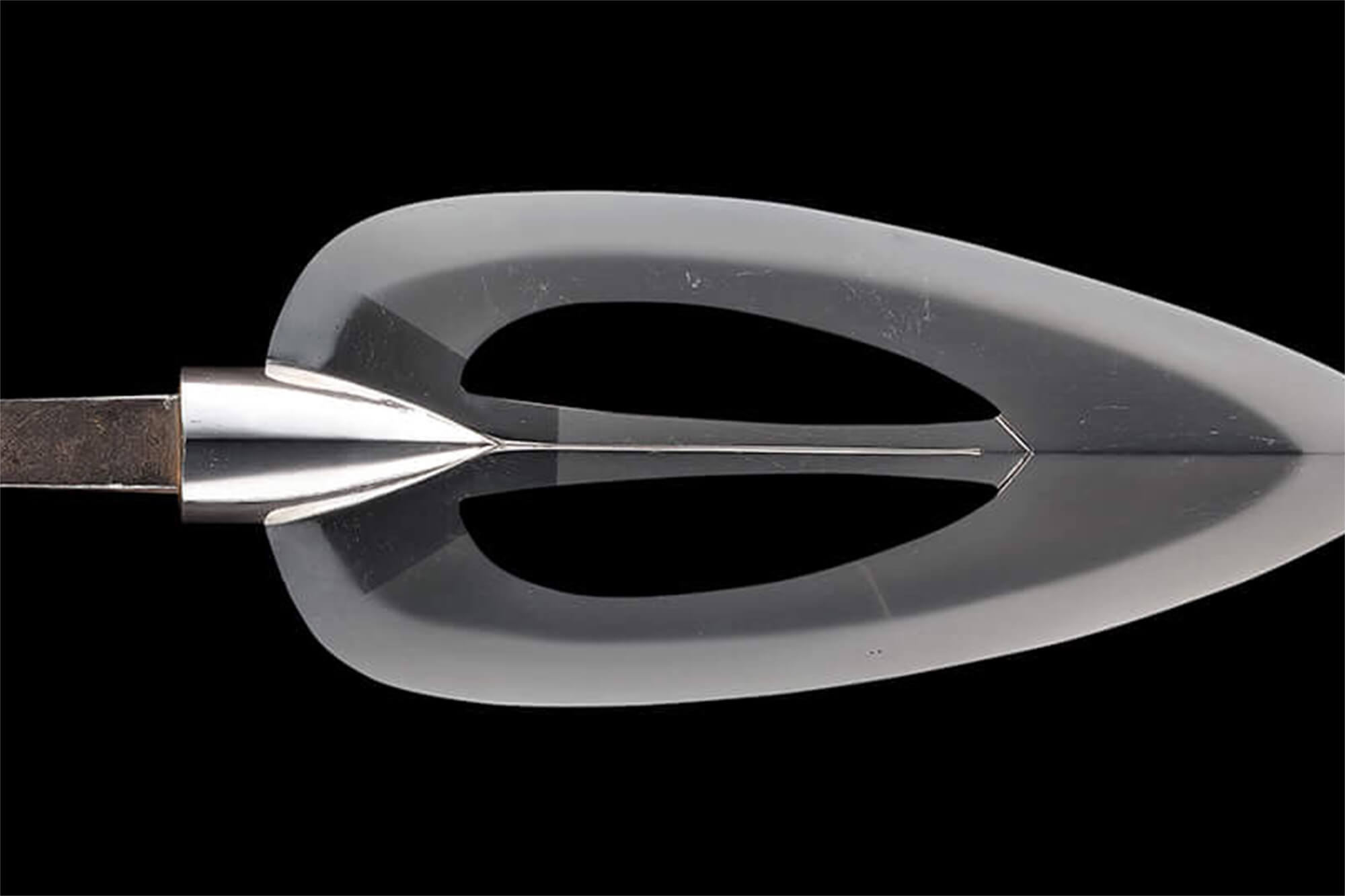

本槍についても、剛勇無双の英雄「鎮西八郎為朝」(ちんぜいはちろうためとも:本名「源為朝」)が愛用したと伝わる大矢の根(やのね:矢の先端に装着し、突き刺す効果をもたらす部位。別名「鏃」[やじり]とも言う)を手本とした「矢の根造」(やのねづくり)となっています。

本槍は、矢の根を拡大して写した特異な形態に、地鉄(じがね)は杢目(もくめ)鍛えに柾目(まさめ)を交えてよく詰んで青黒く冴え、沸本位の広直刃(ひろすぐは)を焼いて、「業物」(わざもの:切れ味の良い日本刀)にふさわしい豪壮さを感じさせる作風です。

寸法が短く、手持ちが頃合いであるところから、手槍として用いられた1振であると考えられます。