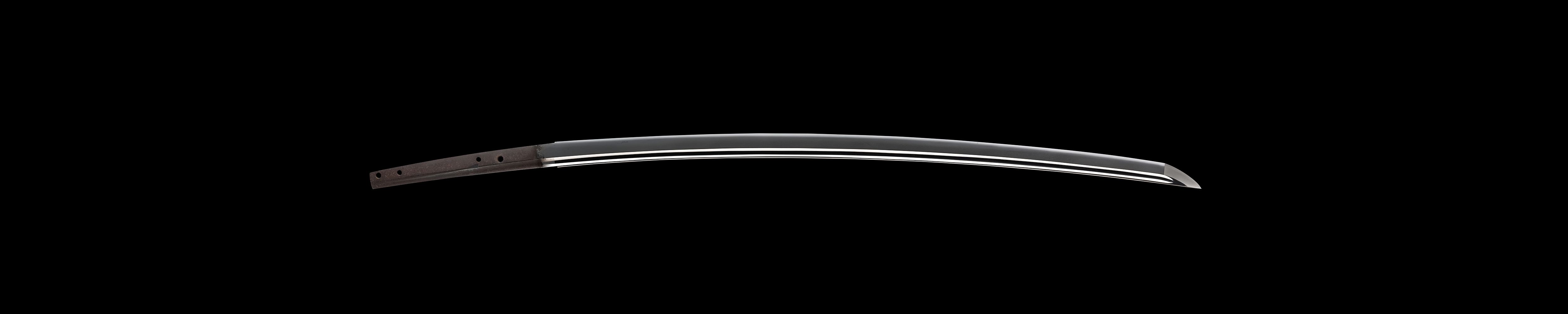

本刀は、佐土原島津家に伝えられた1振です。佐土原島津家は、薩摩藩主・島津家の分家。有名なのは、佐土原藩(現在の宮崎県西都市佐土原)11代藩主「島津忠寛」です。

島津忠寛は、1863年(文久3年)に起こった「薩英戦争」の事態収拾に苦慮していた、宗家の薩摩藩に講和を勧告。1862年(文久2年)に起きた「生麦事件」の賠償金を宗家・薩摩藩に代行して英国に支払い、解決した人物です。数々の功績が評価され、小藩主でありながら明治維新後には、「子爵」、「伯爵」の称号を与えられました。

本刀を制作したのは、「実阿」(じつあ)。実阿は、筑前国(現在の福岡県福岡市)で活躍した九州鍛冶「西蓮国吉」を父に持ち、息子は「左文字」(さもんじ)と呼ばれる左文字派の祖「左安吉」(さのやすよし)です。

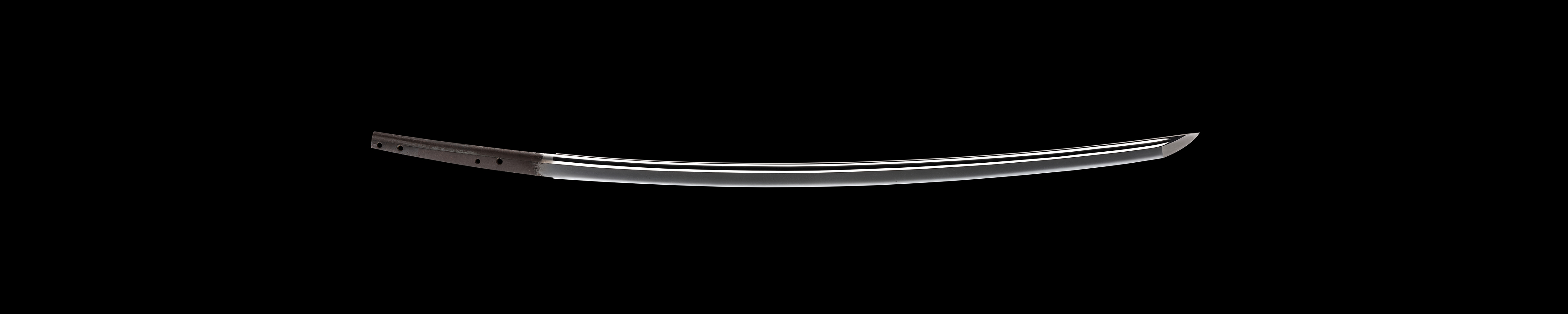

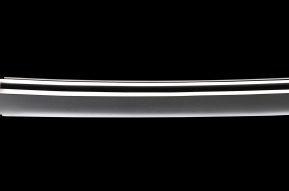

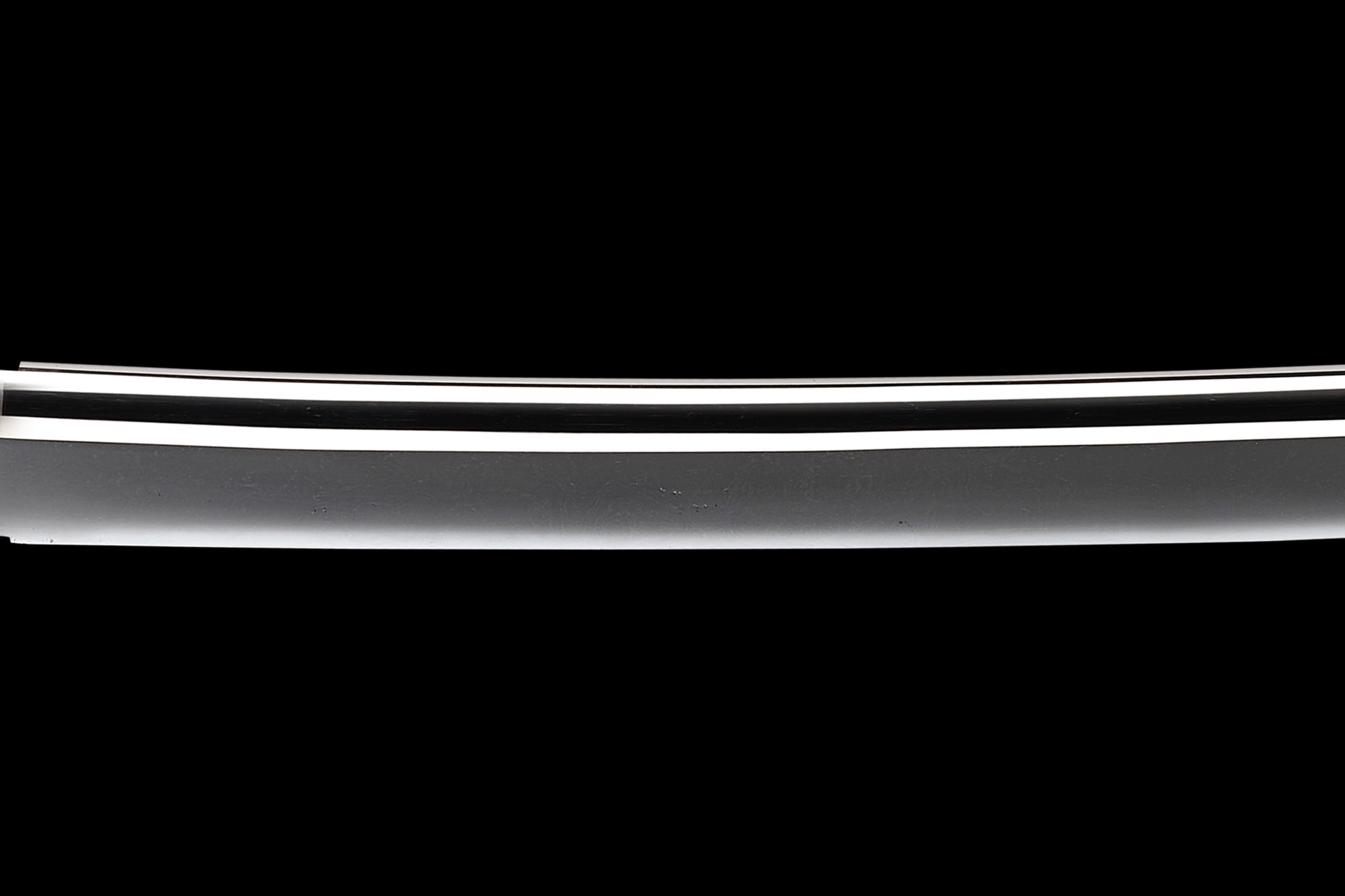

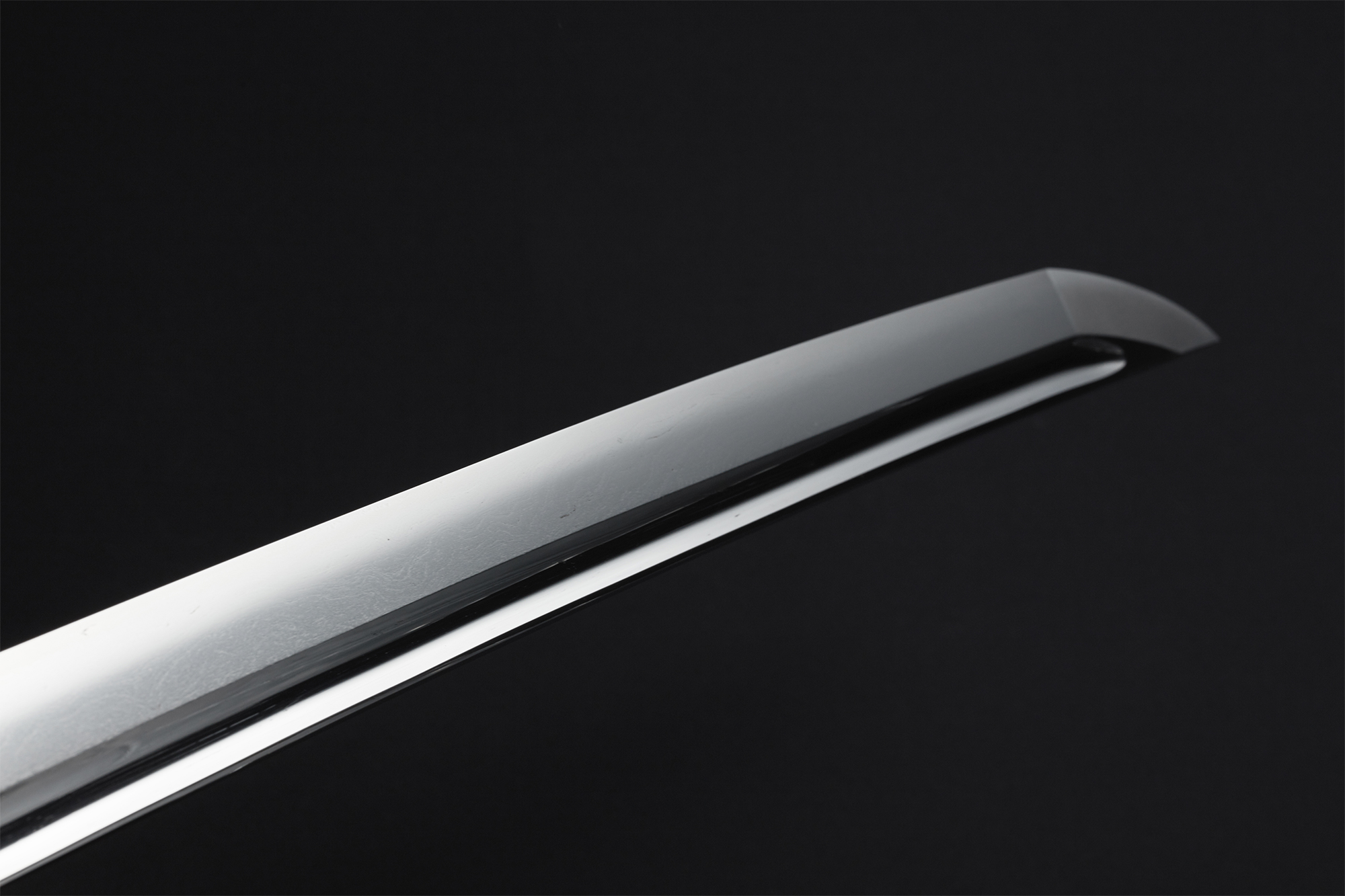

左安吉は相州伝を目指しましたが、実阿の作風は九州古典派の作域を墨守しており、刃文(はもん)は直刃調(すぐはちょう)、ただし地鉄(じがね)は大板目肌(おおいためはだ)で荒ぶり、綾杉肌を伴うのが特徴です。

本刀の地鉄は、大板目肌が荒く流れ、綾杉肌も観え、地沸(じにえ)が厚く付いて地景(ちけい)が入ったもの。刃文は直刃調に互の目(ぐのめ)が交じり、打のけ、金筋(きんすじ)、砂流し(すながし)かかるなど秀逸。まさに、実阿の特徴が顕著に現われた1振と言えます。