本脇差の制作者である「古川清行」(ふるかわきよゆき)は、本名を「古川信夫」(ふるかわのぶお)と言い、東京理科大学在学中に信濃美術館(現・長野県信濃美術館・東山魁夷館[ひがしやまかいいかん])の名刀展で観た刀剣に魅了され、刀工になることを決意。大学卒業後の1972年(昭和47年)より、「宮入清平」(みやいりきよひら:のちに「清宗」[きよむね]と号する)に師事。

1978年(昭和53年)に文化庁より作刀承認を受け、1987年(昭和62年)には、新作名刀展(現・現代刀職展)において特賞である寒山賞(かんざんしょう)を受賞。1981年(昭和56年)、長野県須坂市に鍛刀場を設立し、以後、同展で数々の特賞や優秀賞などを獲得。

これらの功績が認められ、古川清行は2007年(平成19年)に、須坂市の無形文化財に認定されています。2009年(平成21年)に新作名刀展の最高賞である日本美術刀剣保存協会会長賞を受賞し、同年に無鑑査刀匠の称号を授与されました。

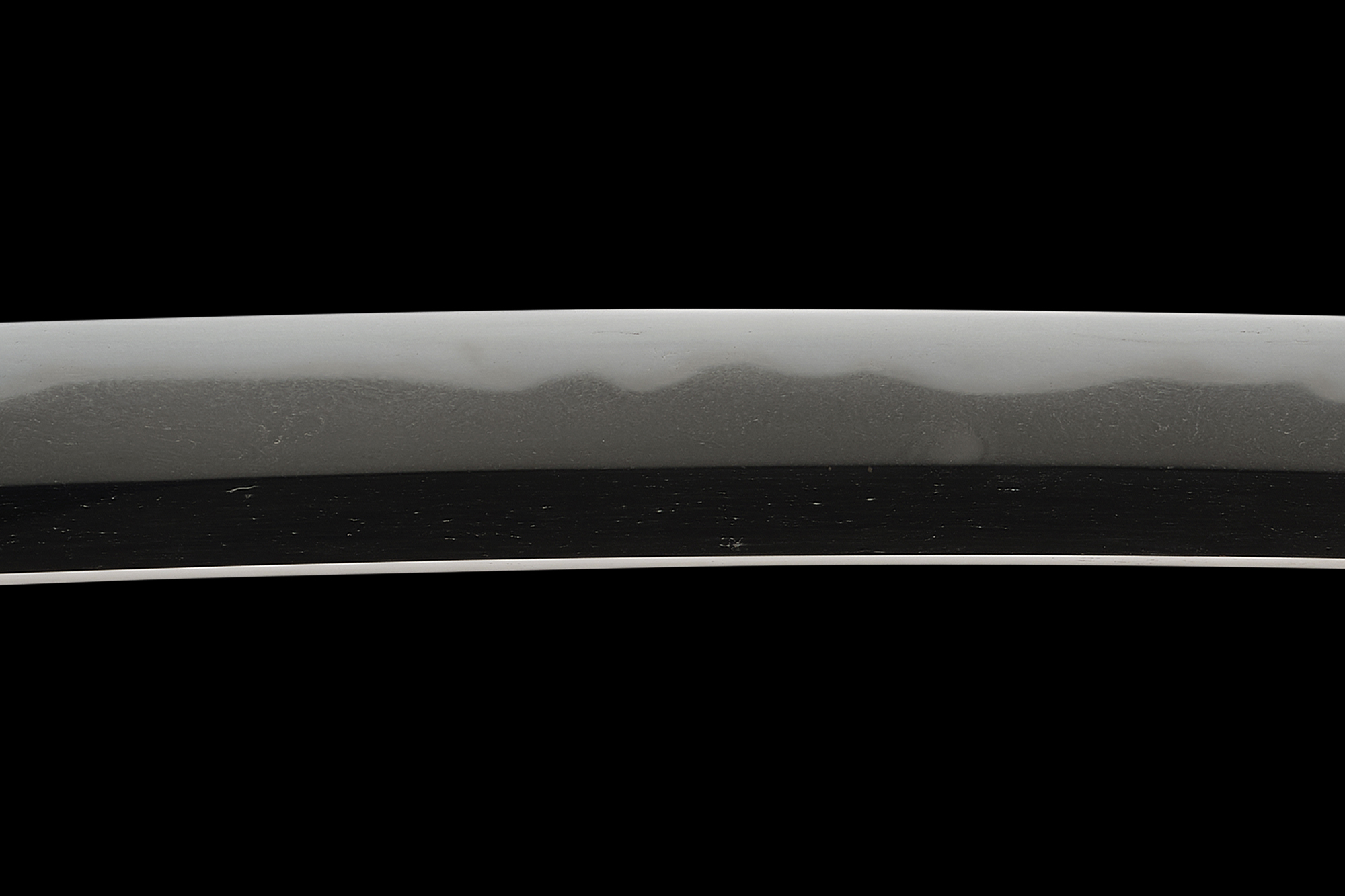

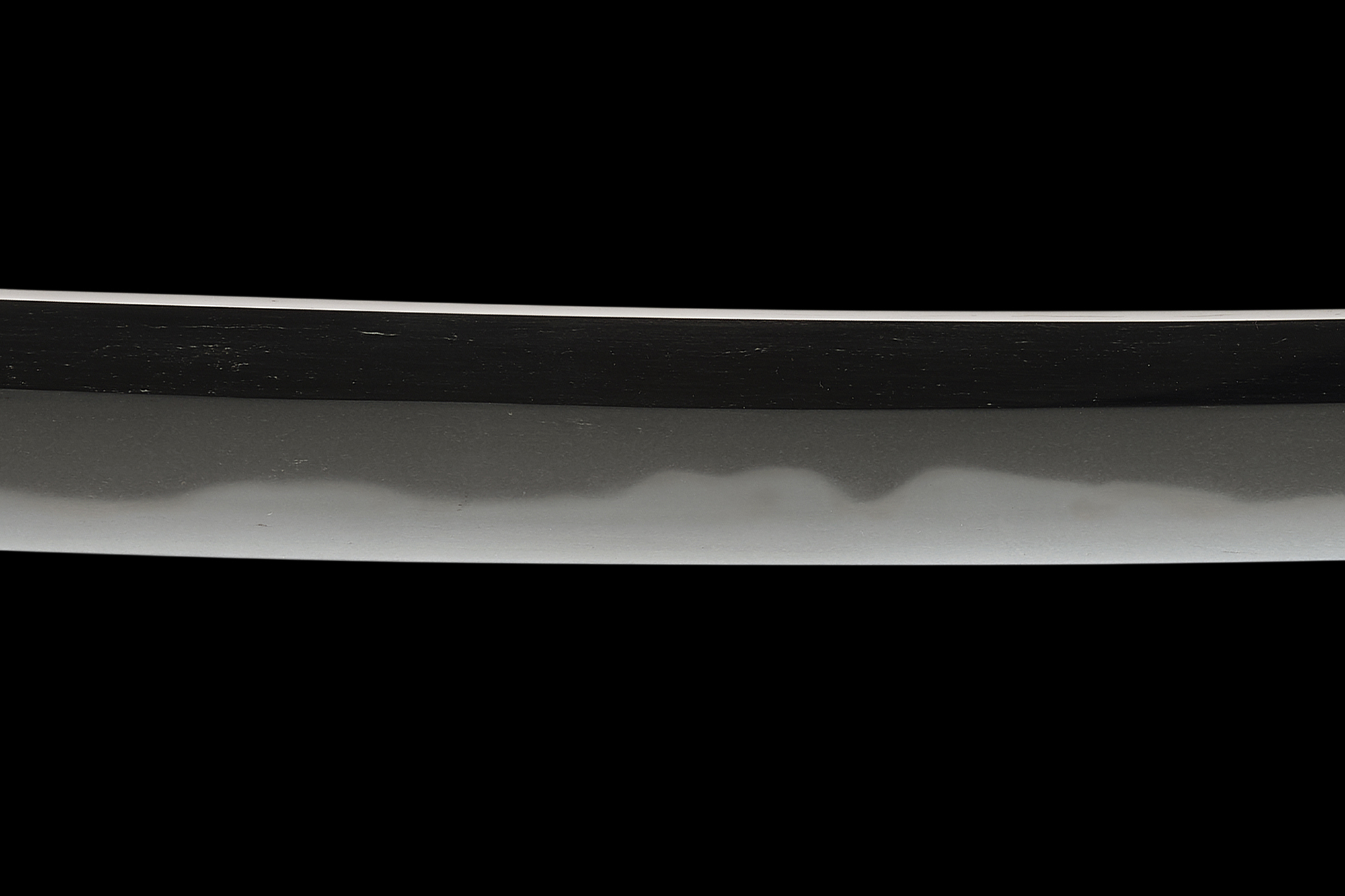

本脇差の刃文は、湾れ(のたれ)に所々互の目乱れ(ぐのめみだれ)が交じり、刃縁(はぶち)に沸(にえ)がよく付き、その刃中には金筋(きんすじ)や湯走り(ゆばしり)といった働きが現れています。

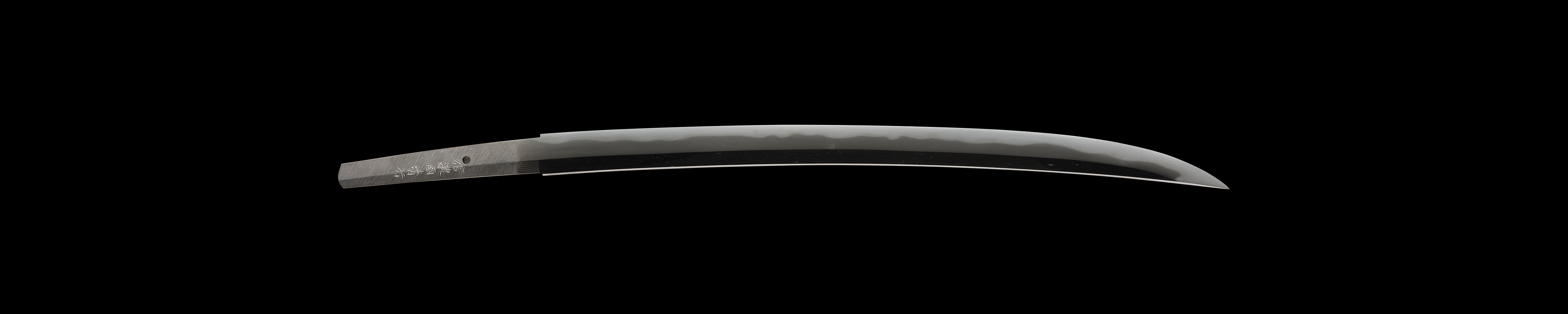

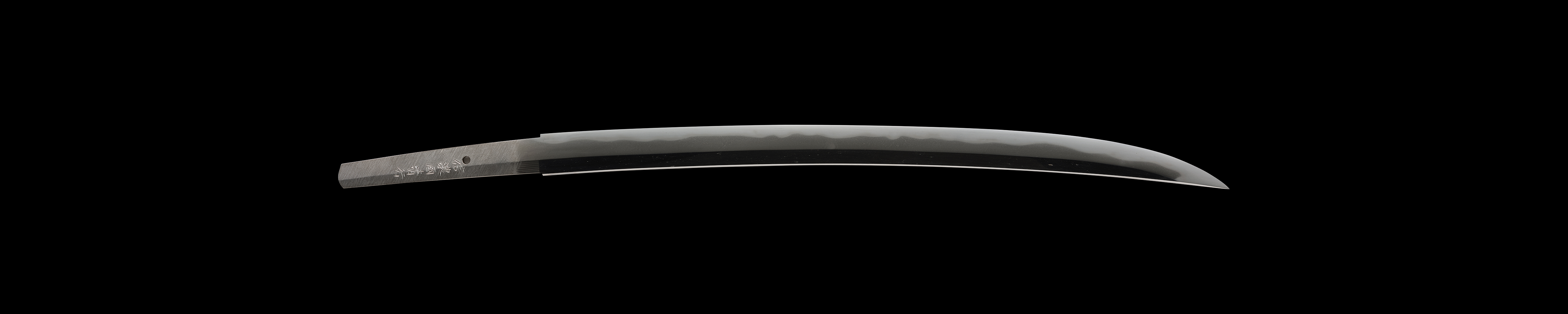

菖蒲造(しょうぶづくり)の姿は、鎬(しのぎ)が高く力強さが感じられ、相州伝(そうしゅうでん)の作風に長けていた古川清行の持ち味を、たっぷりと堪能できる1振です。