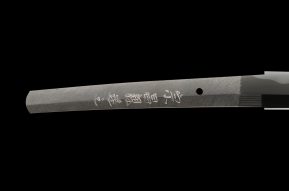

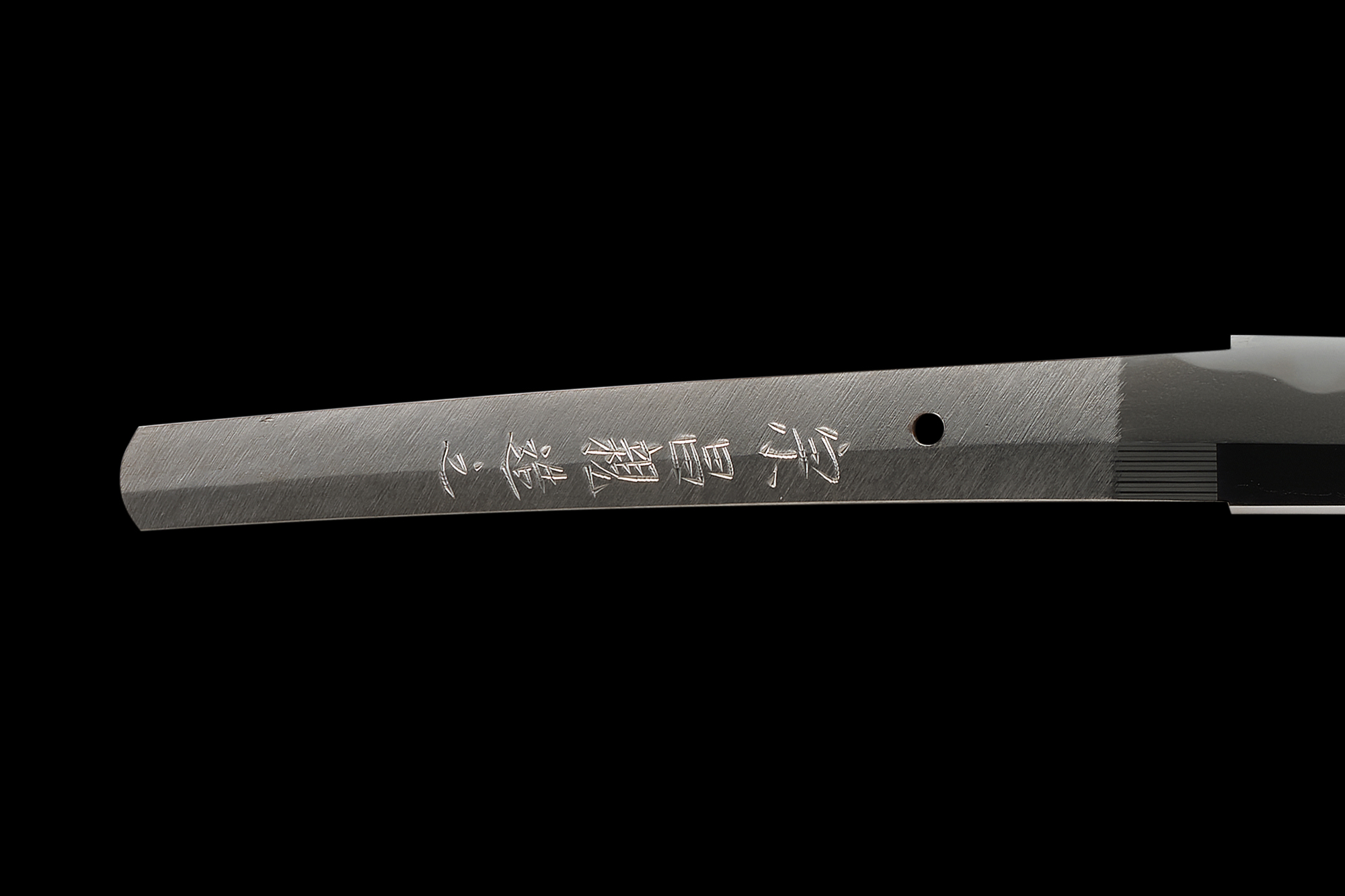

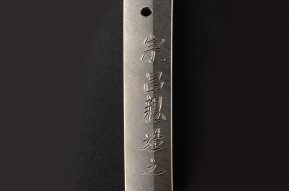

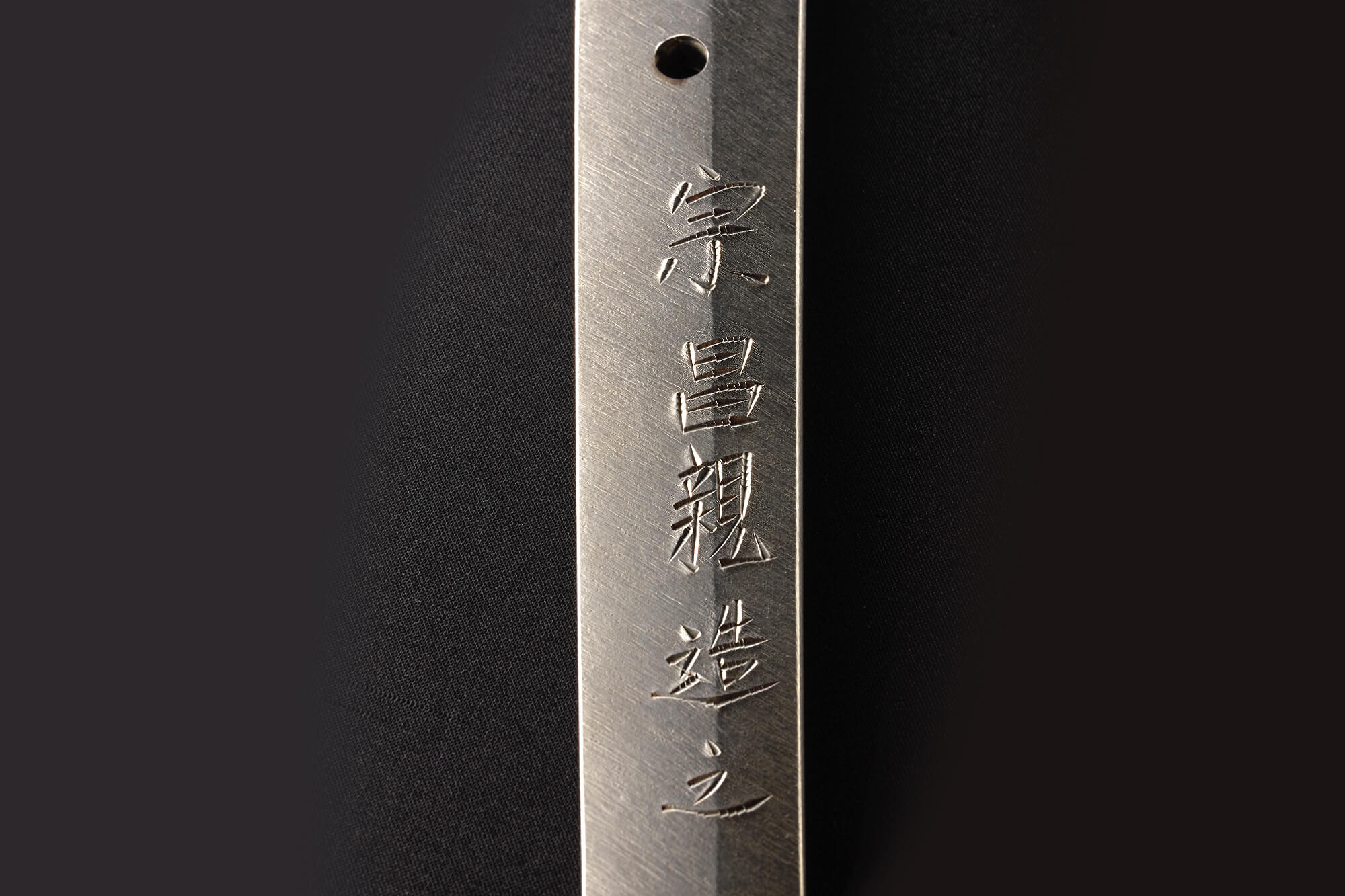

本刀を制作した「宗昌親」(そうまさちか)は、無鑑査刀匠である「宗勉」(そうつとむ)の長男として、1958年(昭和33年)に福岡県で生まれました。九州大学工学部冶金学科卒業後、「日立金属」に入社。大学から継続して、日本刀制作に不可欠な「玉鋼」(たまはがね)の生産に通じる冶金(やきん:鉱石などの原料から有用な金属を取り出し、精製や加工を行なう技術)の研究開発に携わっています。

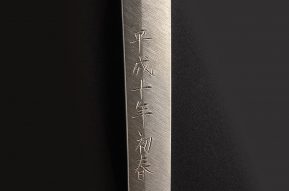

1983年(昭和58年)に父・宗勉の門下へ入って作刀技術の修行を積み重ね、1990年(平成2年)に独立。同年に開催された「新作名刀展」(現:現代刀職展)において宗正親は、初出品にして優秀賞を受賞。それ以降、高松宮賞など、同展の特賞を多数獲得し、2006年(平成18年)に無鑑査の認定を受けました。

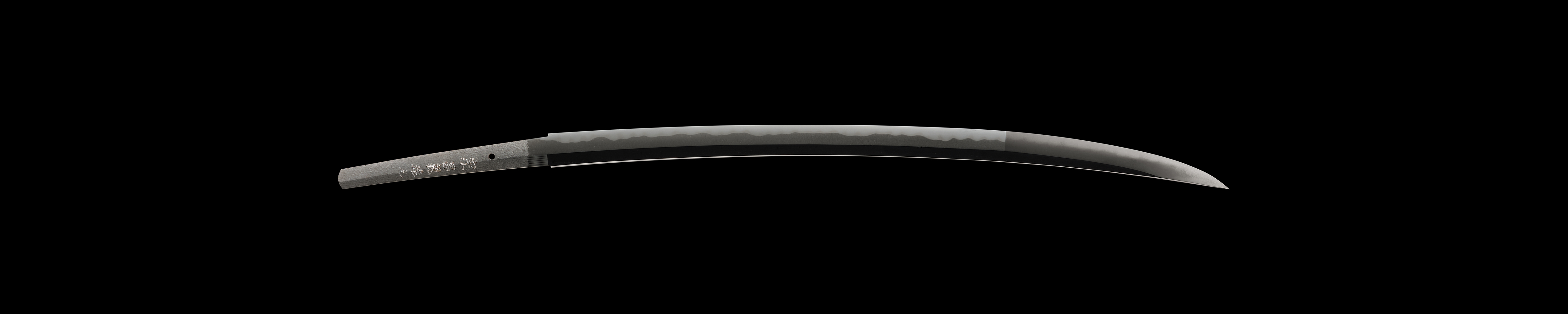

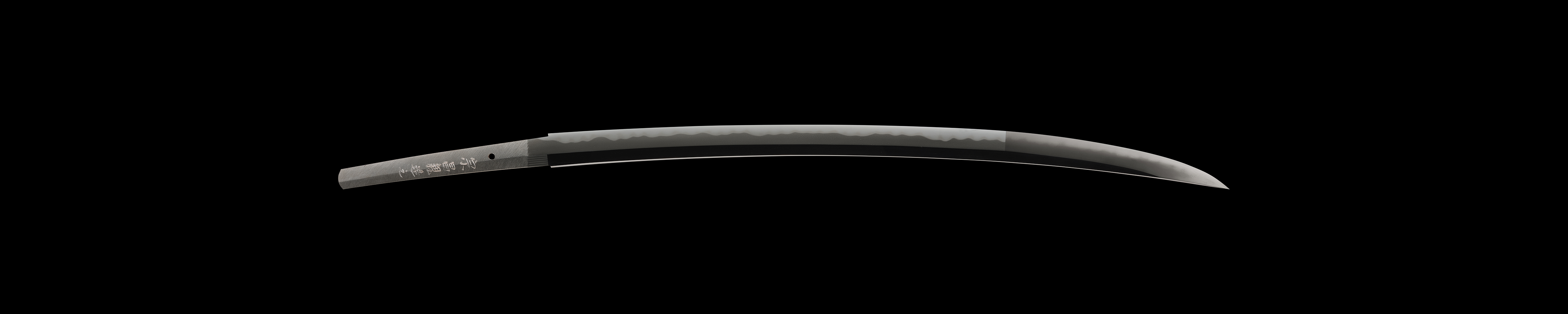

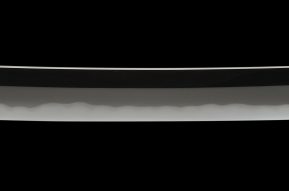

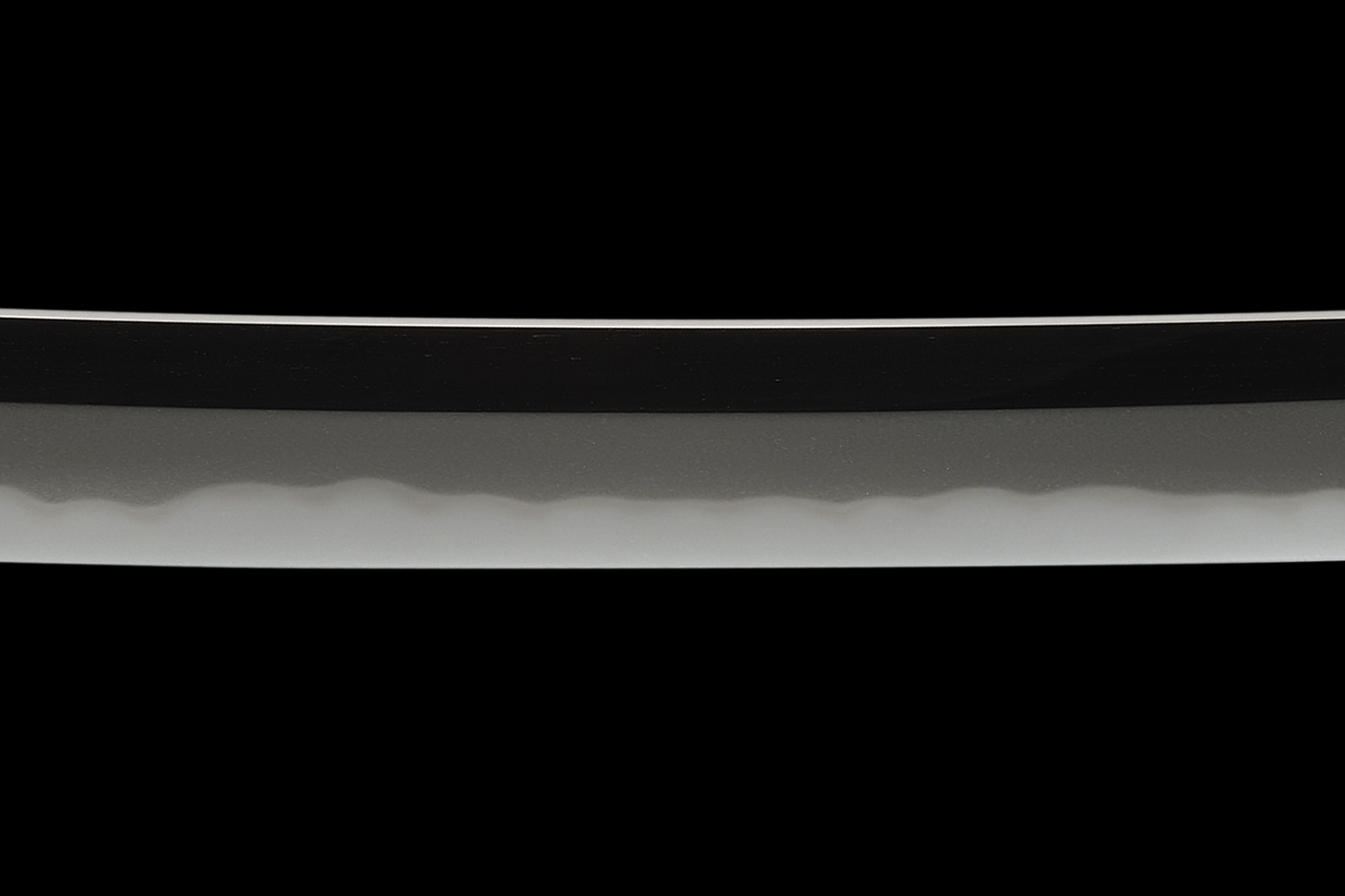

本刀は、その刃文は湾れ(のたれ)に互の目乱れ(ぐのめみだれ)が交じり、刃縁(はぶち)にはよく沸が付いています。刃中に見えるのは、金筋(きんすじ)や砂流し(すながし)といった様々な働き。地鉄(じがね)は板目肌(いためはだ)で、宗一門独特の蒼く澄んだ地肌であり、地沸(じにえ)がよく付き、地景(ちけい)も現れています。

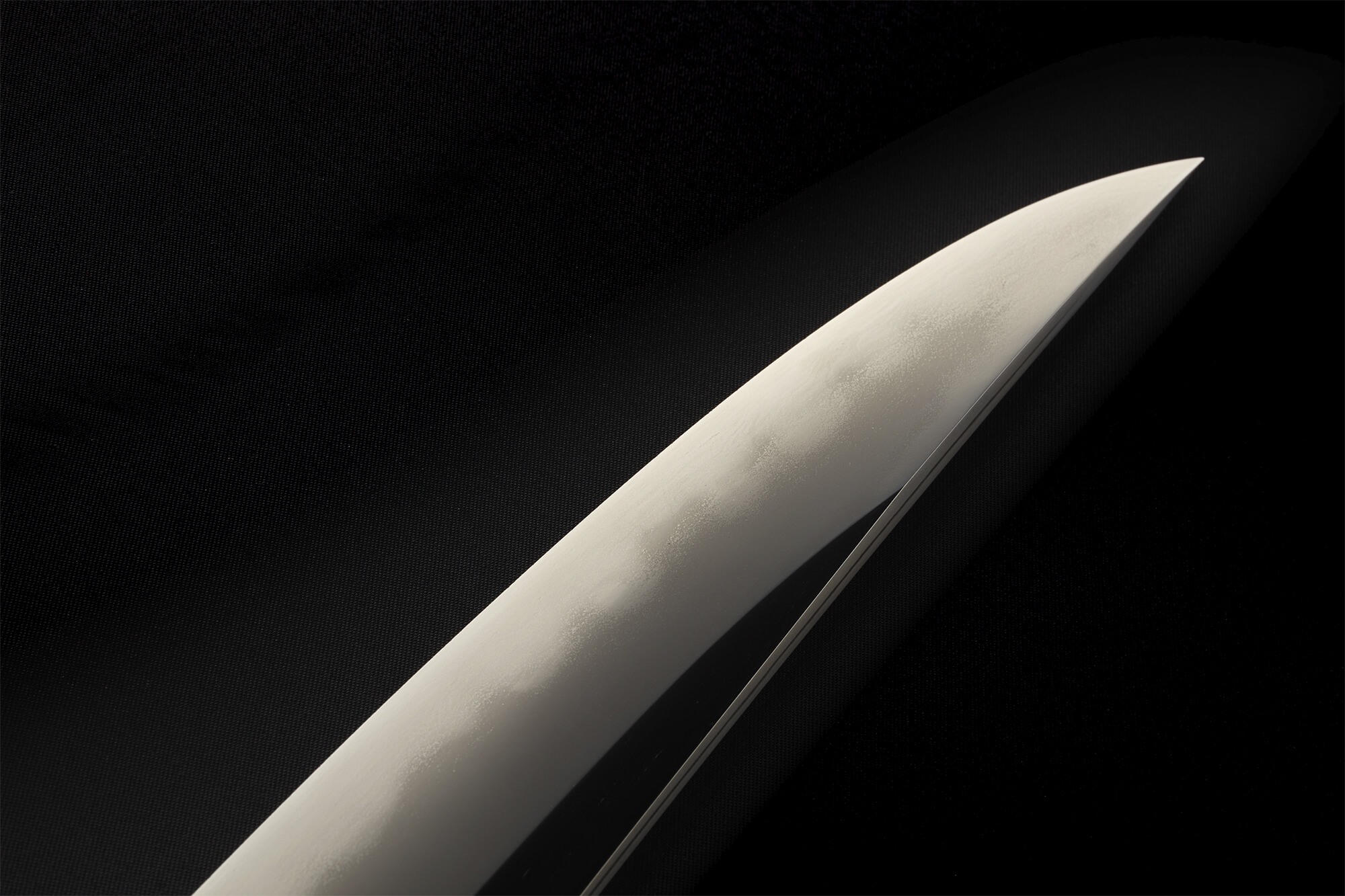

本刀の姿における最大の特長は、迫力ある「大おそらく造」(おおおそらくづくり)を彷彿とさせる大鋒/大切先(おおきっさき)。宗昌親が得意とする作風になっていますが、その作刀数は少ないため、大変貴重な1振です。