銘の「常州水府住直江助政」とは、常州(現在の茨城県)で活躍した「直江助政」のこと。大坂の新々刀を代表する名工「尾崎助隆」(おざきすけたか)に学び、「水心子正秀」にも師事し、水戸徳川家の藩工となりました。

直江助政の作風は、水戸藩好みの長寸幅広で、大鋒/切先という武張った体配。同じ大坂新刀の名手「井上真改」(いのうえしんかい)に似た、荒沸(あらにえ)本位の直刃調で、さらに匂が深く、刃中によく沸づいているのが特徴です。

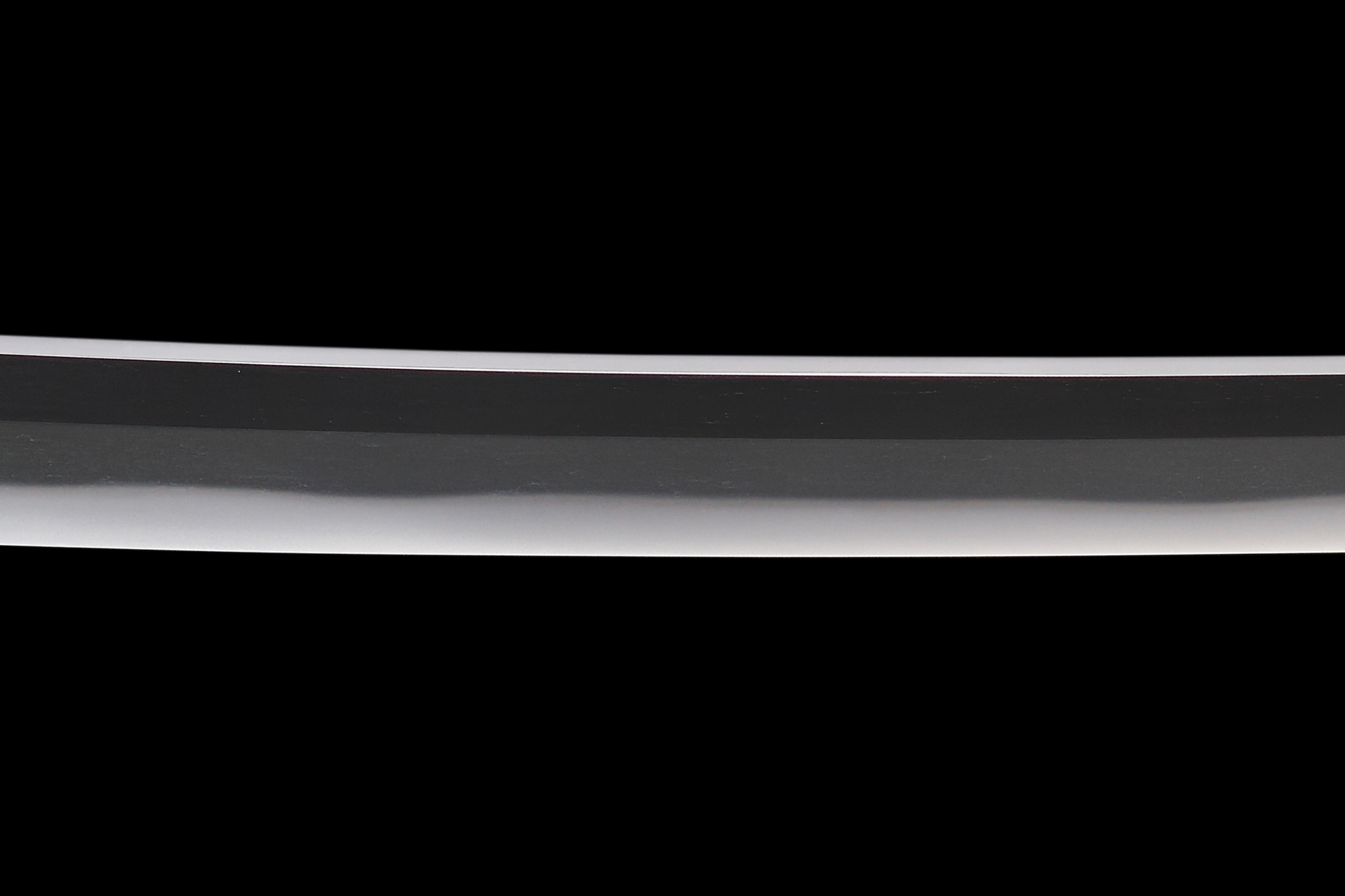

本刀は、幕末の水戸徳川家藩士「朝比奈弥太郎泰尚」(あさひなやたろうやすなお)に伝来したと言われる1振。直刃調で浅く湾れた刃を焼き、鍛は小板目がよく詰み、地沸(じにえ)が厚く付き、地景(ちけい)が細かく入っていて、秀逸です。