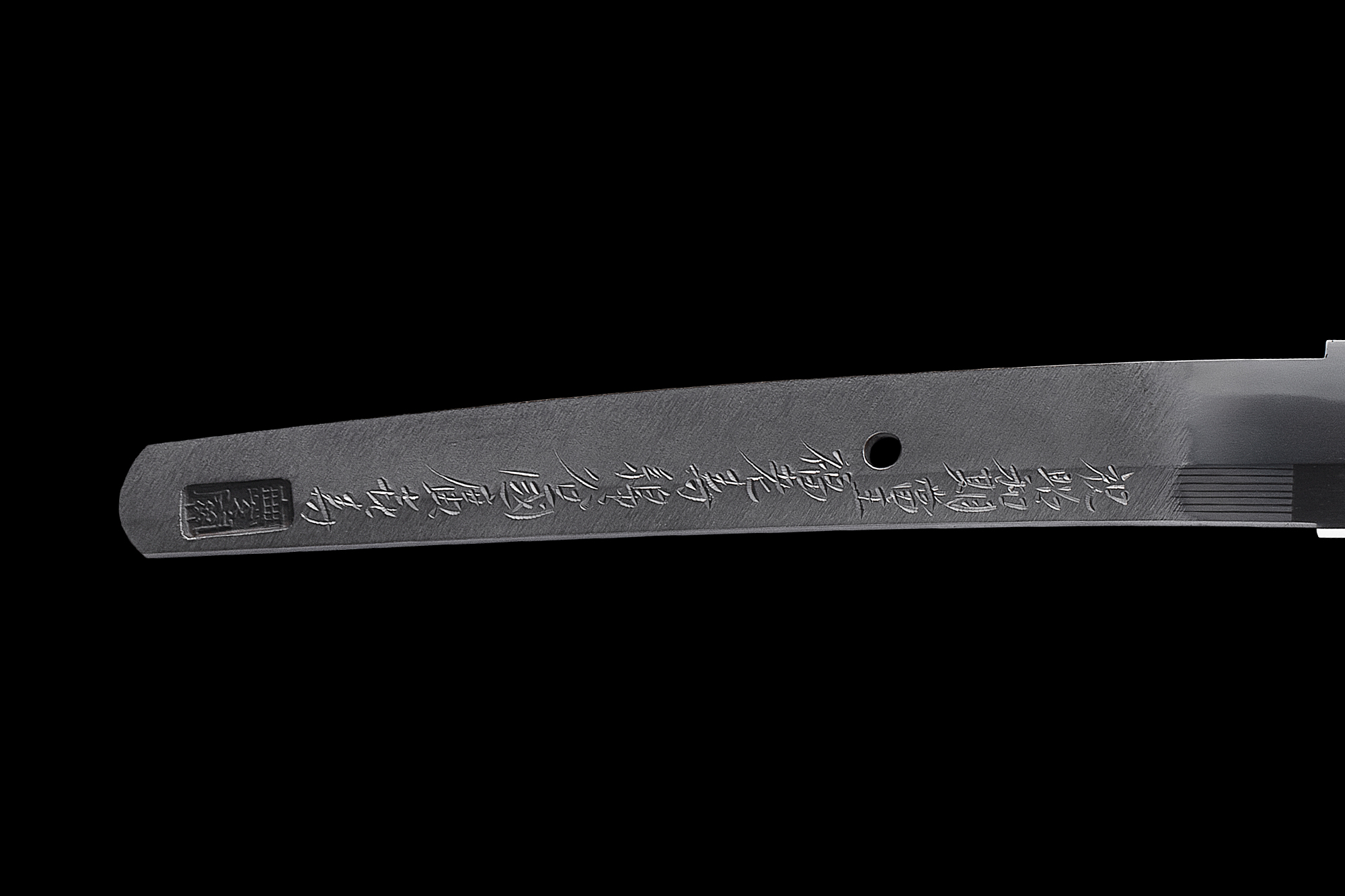

本刀の制作者「河内國平」(かわちくにひら)は、1941年(昭和16年)、14代「河内守國助」(かわちのかみくにすけ)の次男として大阪で生まれました。1966年(昭和41年)、「宮入昭平/行平」(みやいりあきひら/ゆきひら)に入門し、相州伝を習得。1972年(昭和47年)には独立して東吉野村平野(奈良県吉野郡)に鍛刀場を設立します。

その後、1975年(昭和50年)の「佐藤栄作名誉会長賞」をはじめ、数々の栄えある賞を連続受賞。1988年(昭和63年)に無鑑査認定を受け、2005年(平成17年)に「奈良県無形文化財保持者」となりました。

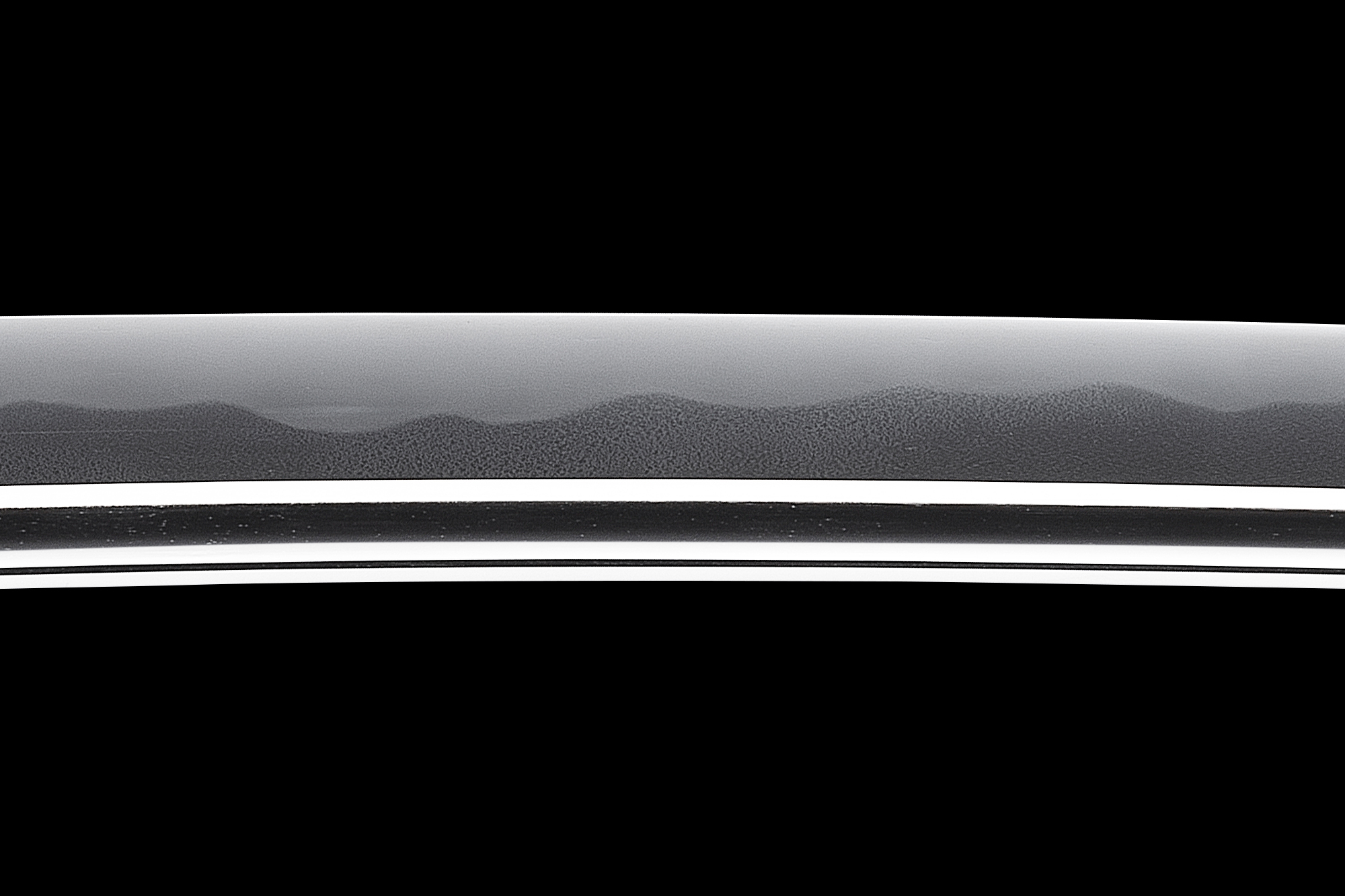

2014年(平成26年)には、「新作名刀展」に出展した「國平河内守國助」において、現代の玉鋼(たまはがね)では表現ができないと言われた、古刀の特色である「乱映り」の再現に成功。刀剣界の最高賞とされる「正宗賞」を受賞しました。

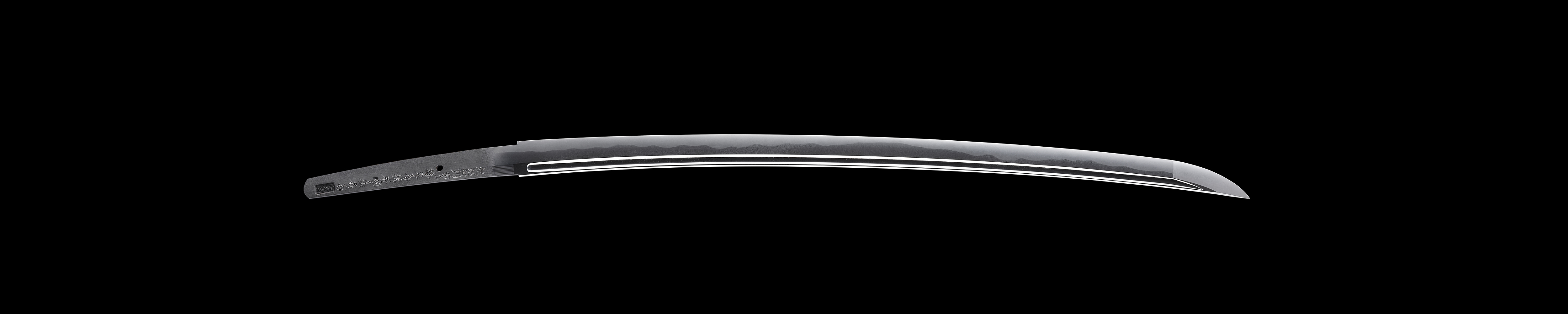

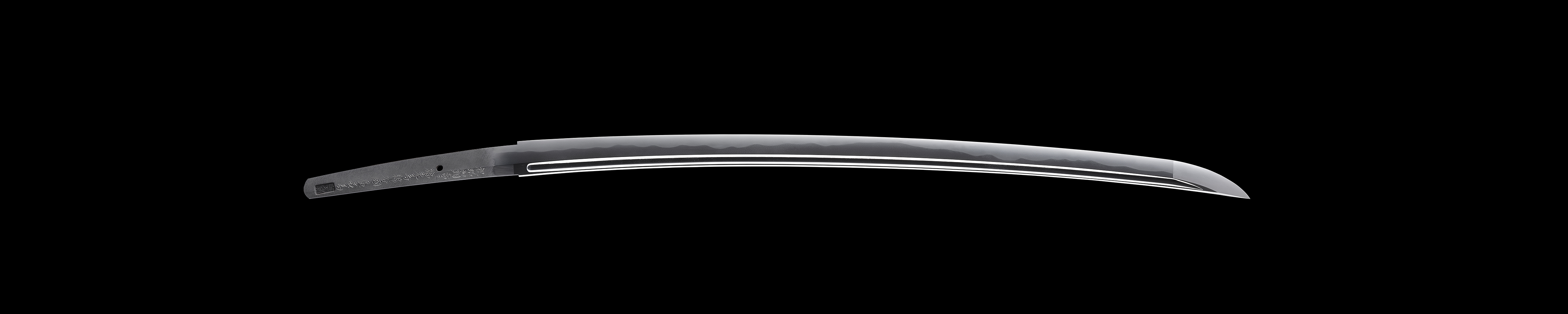

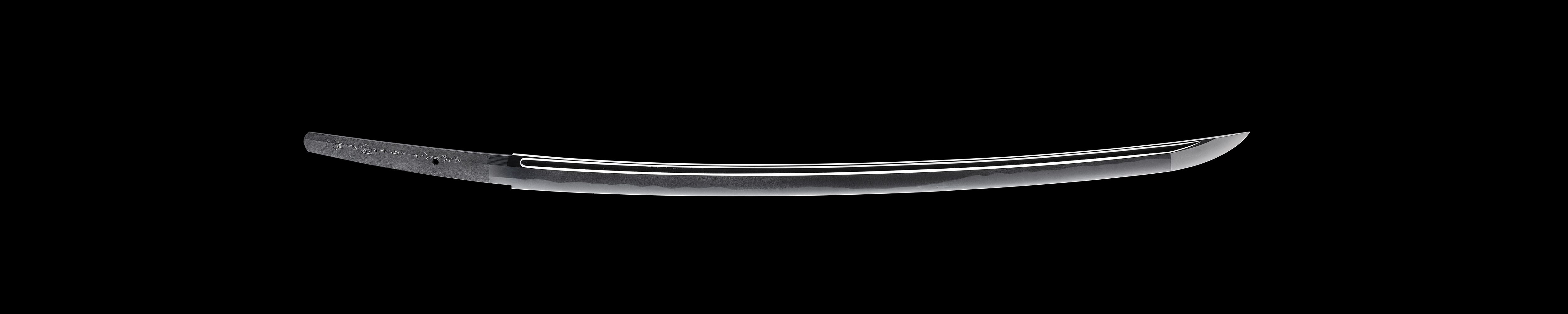

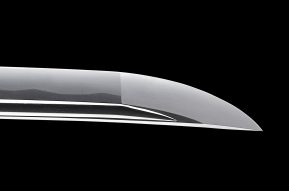

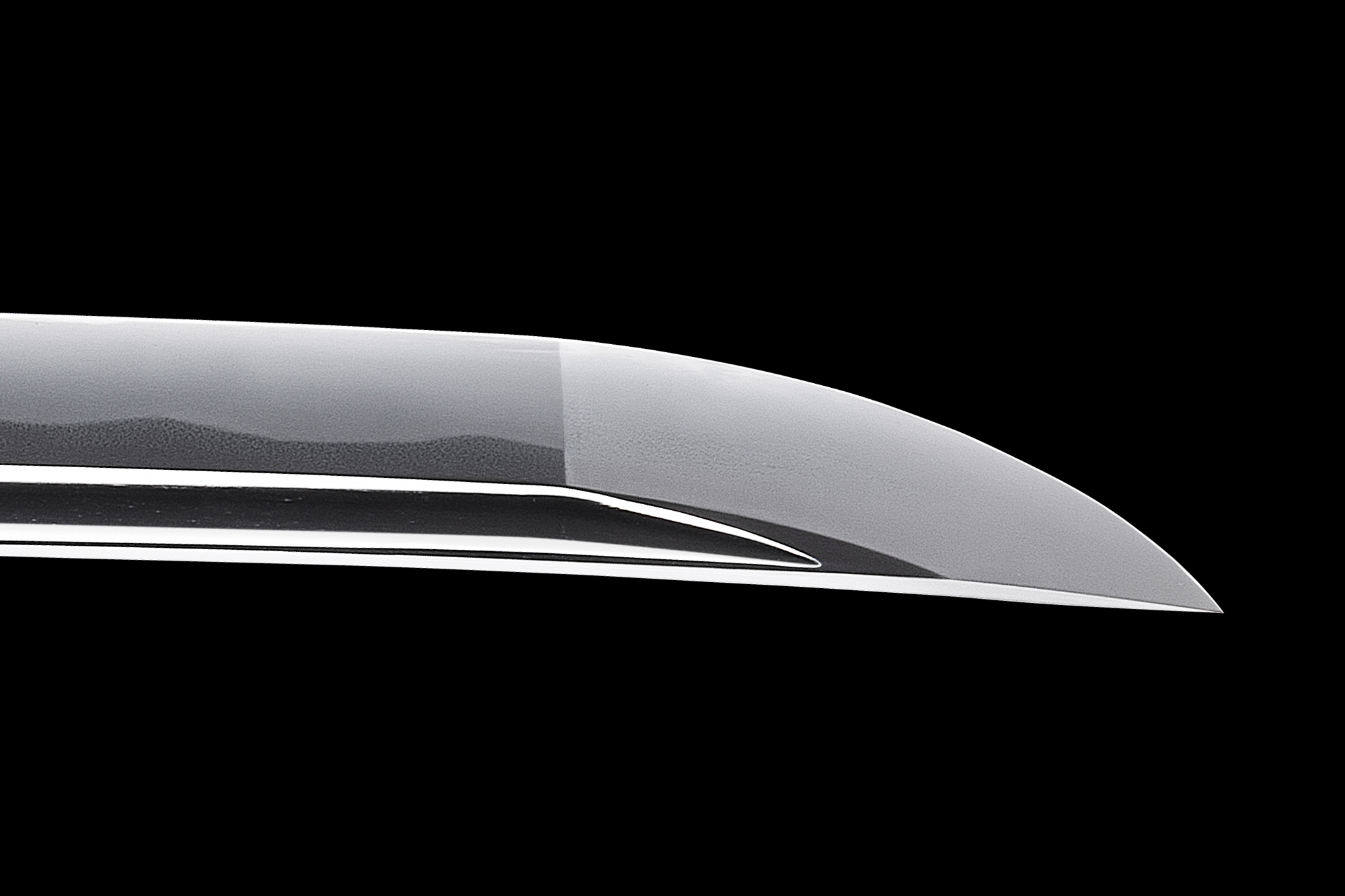

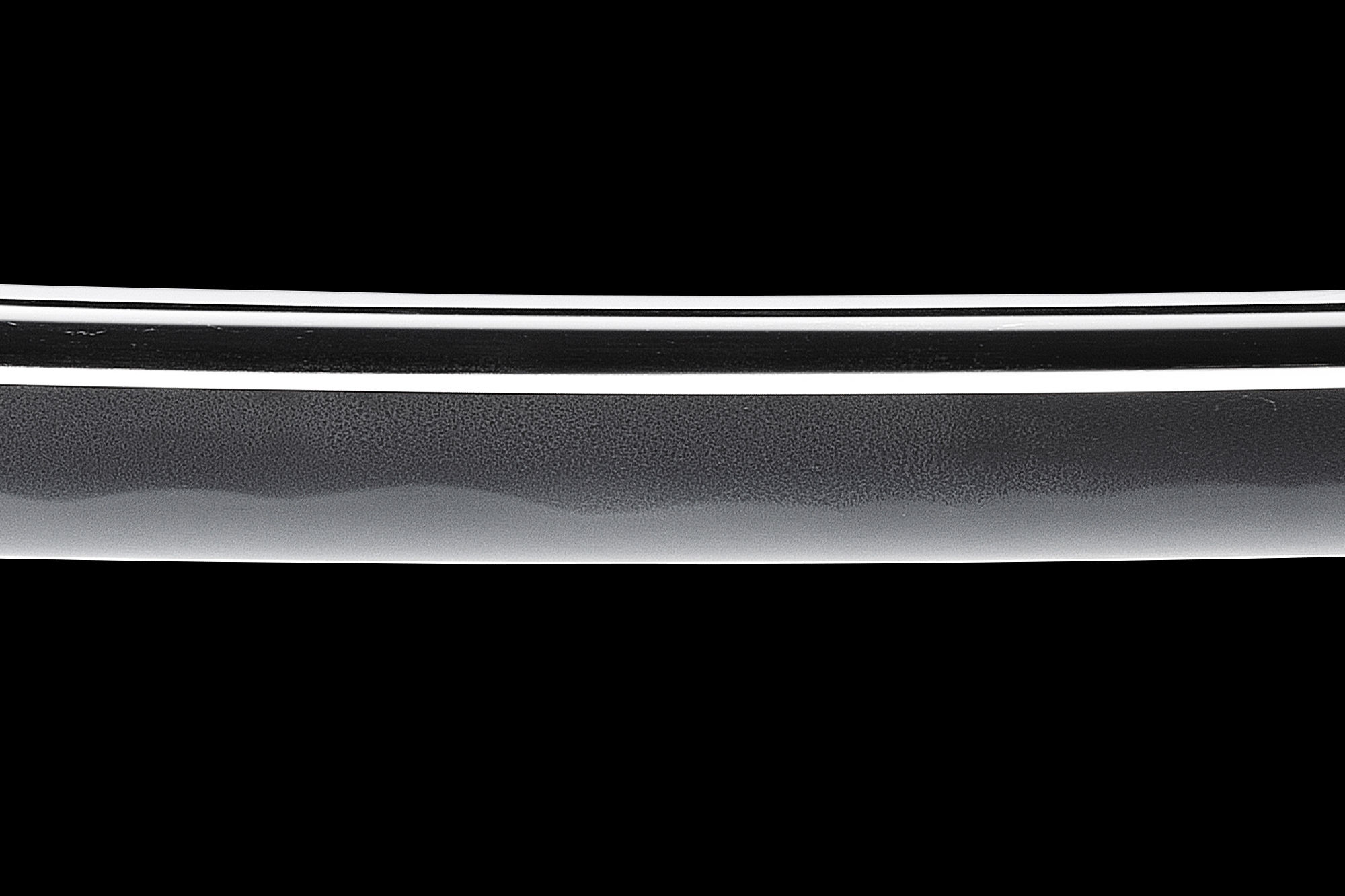

本刀は、正宗や、その高弟である「志津三郎兼氏」(しづさぶろうかねうじ)を彷彿とさせる作品であり、相州伝の真骨頂である沸(にえ)の妙を発揮しています。荒沸が散りばめられ、強い光を放つ地鉄(じがね)は夜空の星々に例えられ、身幅の広い南北朝時代風の豪壮で迫力ある姿は、観る者を圧倒するほどです。