本刀は、越後長岡藩(現在の新潟県)の牧野家に伝来した1振です。

「関ヶ原の戦い」以前より「徳川家康」に仕えた譜代大名・牧野家の藩風は、家訓の「常在戦場」(じょうざいせんじょう:常に戦場にいる心構えでことにあたれと言う心得)や、武士が行なってはならない規範を記した「侍の恥辱十七箇条」(さむらいのちじょくじゅうななかじょう)などを心掛けとして掲げ、質実剛健な武士の精神を藩是(はんぜ:藩の基本方針)としました。

また、明治はじめ、長岡藩の財政が困窮したときに、支藩の三根山藩(みねやまはん:現在の新潟県)から贈られた米百俵を教育費に充てたと言う「米百俵の精神」も、この藩風によって生まれ、長岡人の気風として受け継がれています。

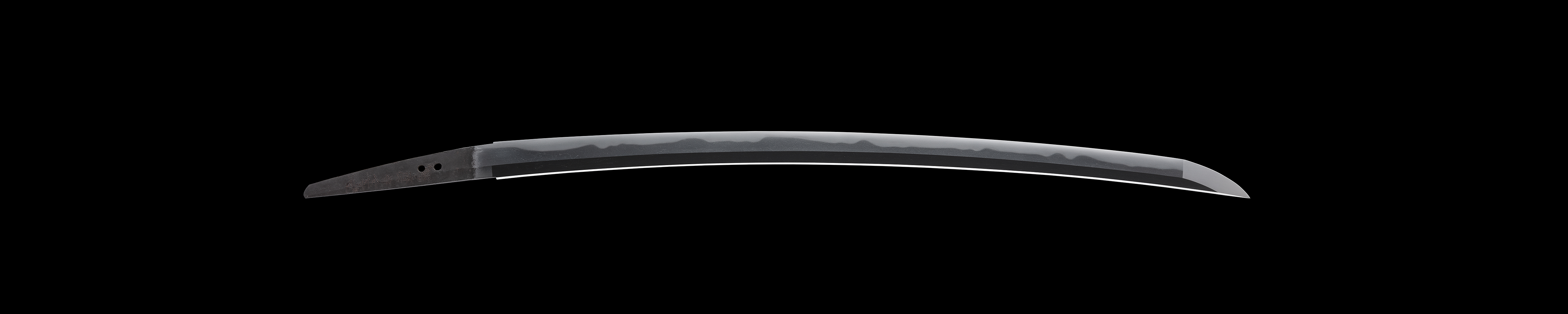

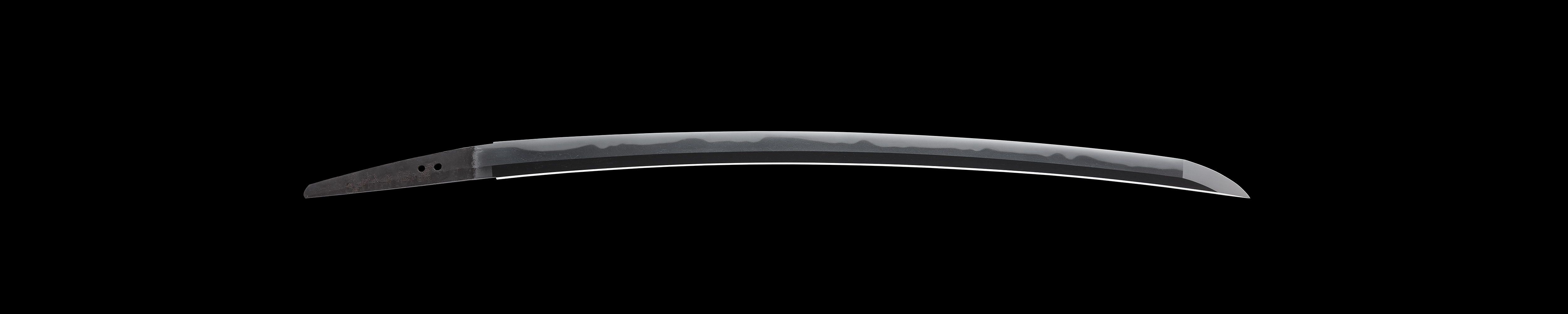

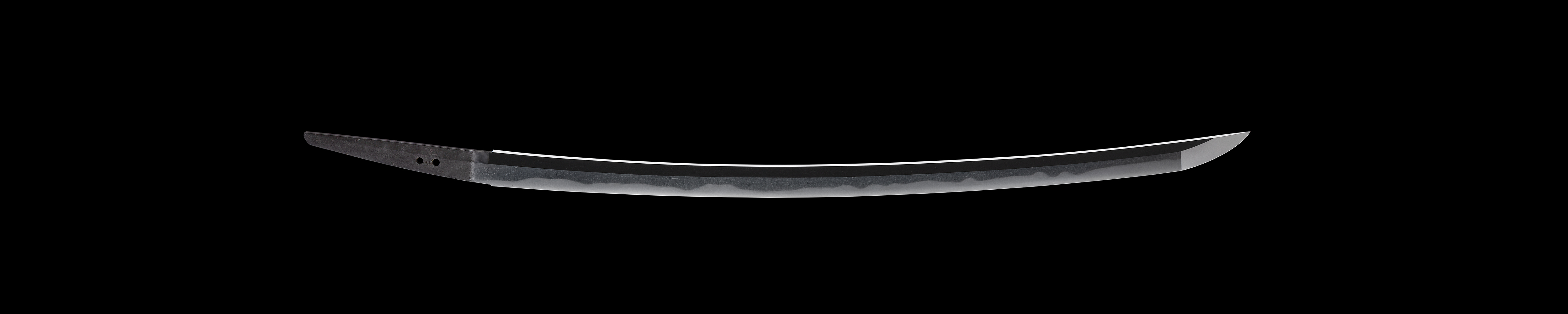

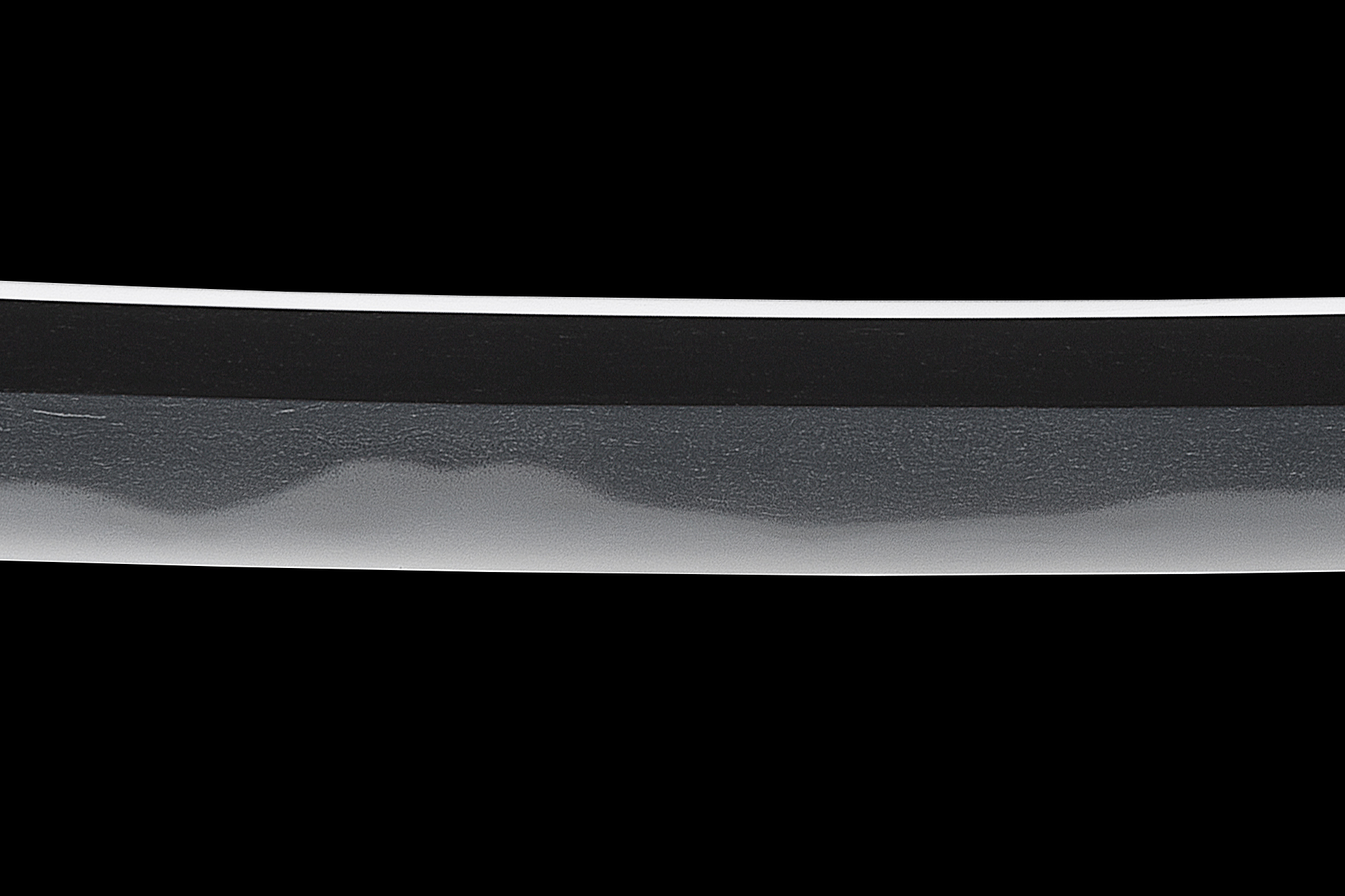

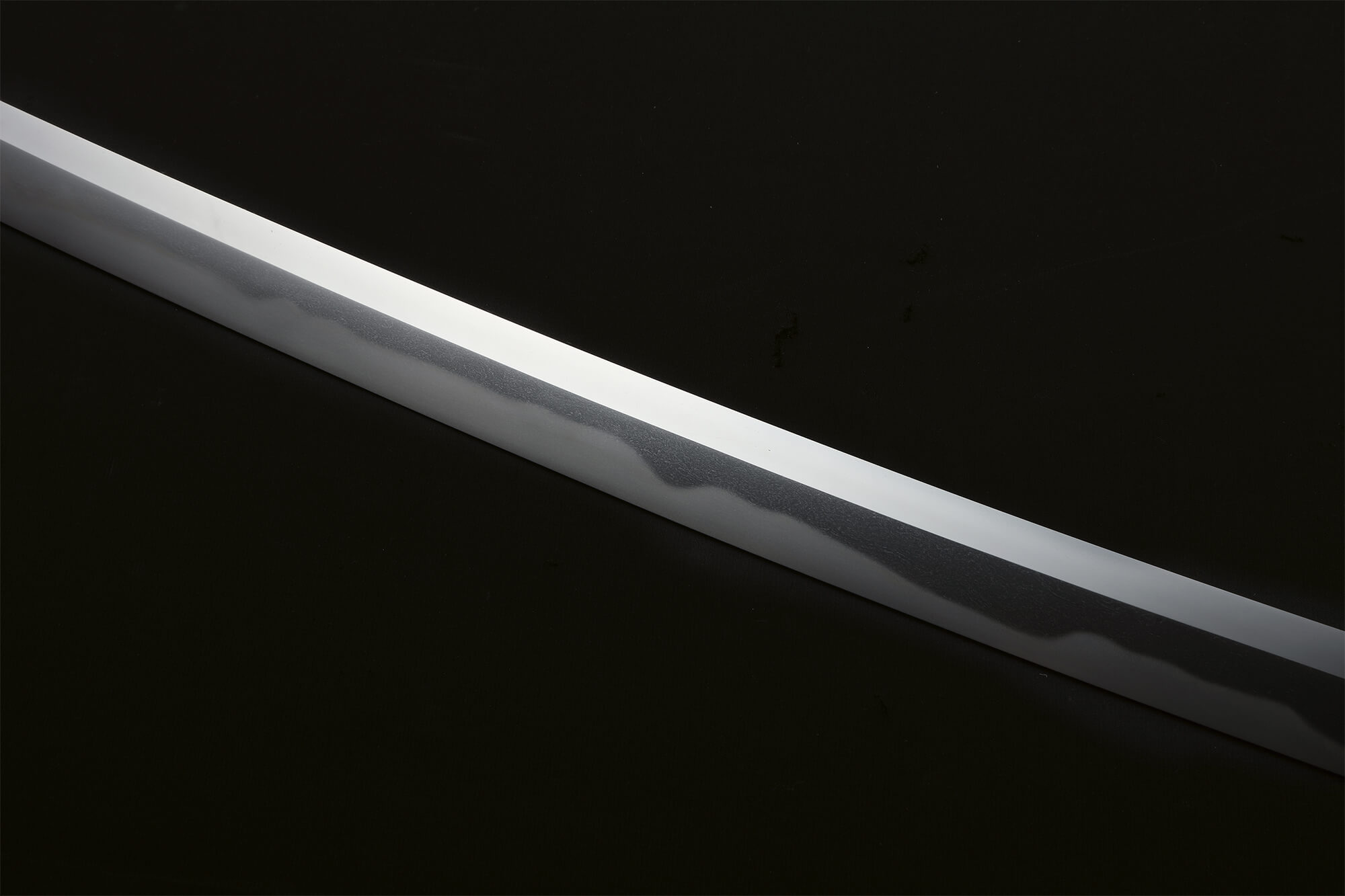

本刀の身幅は広く、大鋒/切先(きっさき)の迫力ある豪壮な姿が特徴です。地鉄(じがね)は板目に杢目(もくめ)、流れ肌が交じり、地沸(じにえ)厚くつき、地景が細かく入っています。刃文は、大湾れ(おおのたれ)に互の目(ぐのめ)を交え、湯走り、飛焼き、足・葉(よう)入り、匂口明るく、金筋・砂流しがかかる華やかな出来栄え。

「播磨守金高」の渾身の傑作刀であり、当時の美濃物を代表する屈指の優品です。