本刀は、河内国富田林藩(かわちのくに・とんだばやしはん)の初代藩主「内藤重頼」(ないとうしげより)が所蔵していました。重頼は、江戸幕府5代将軍「徳川綱吉」(とくがわつなよし)の長男・徳松(とくまつ)の傳役(もりやく/ふやく:高貴な立場の方を教育する責任者)でしたが、徳松が5歳で早世すると、1684年(天和4年/貞享元年)に「若年寄」(わかどしより:老中の次位にある将軍直属の役職で、幕政に参与した)、その翌年には「大坂城代」(じょうだい:城主の留守に城を預かり、城郭や領土を守った家臣)に就いています。本刀は、その城代時代に、重頼が注文したと伝えられた1振です。

肥前国平戸藩(ひぜんのくに・ひらどはん:現在の長崎県平戸市)出身の「土肥真了」は、1680年(延宝8年)に大坂新刀の代表工「井上真改」(いのうえしんかい)に師事。

1682年(天和2年)、平戸に帰郷すると同藩藩主「松浦家」(まつらけ)に召し抱えられ、以後幕末まで、5代に亘って同銘が続いています。初代・真了の作刀は脇差が多く、刀は稀です。

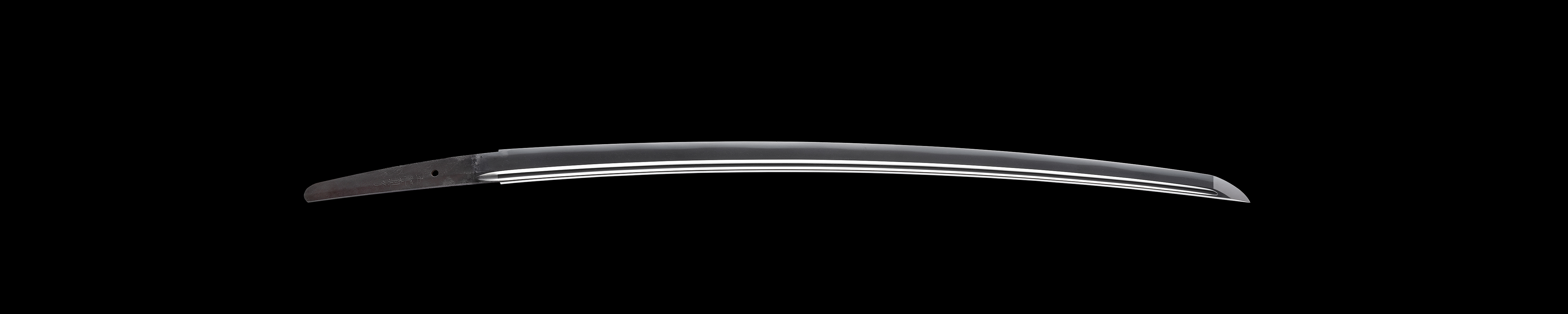

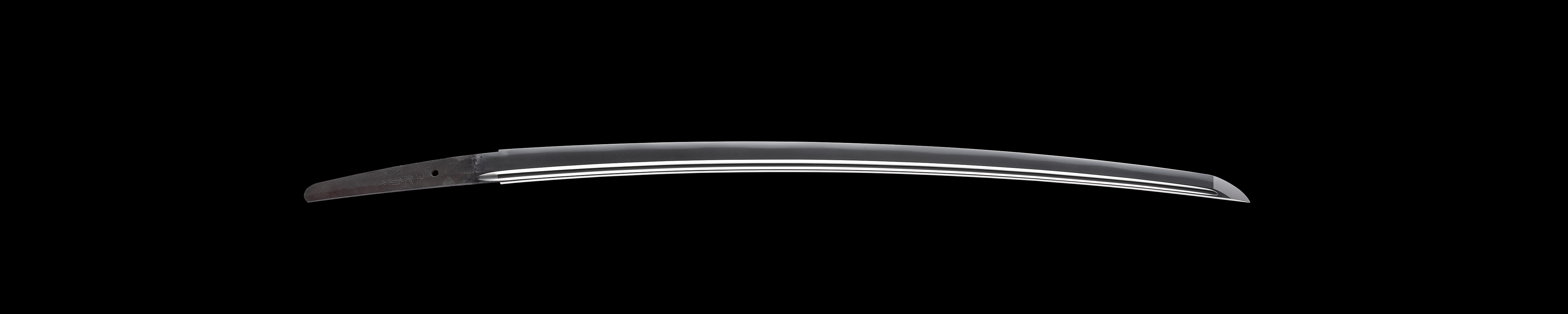

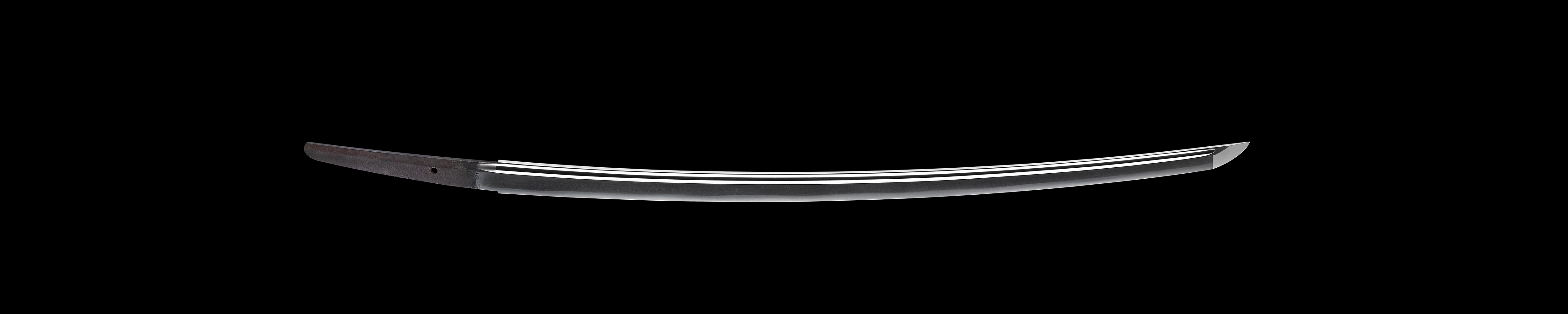

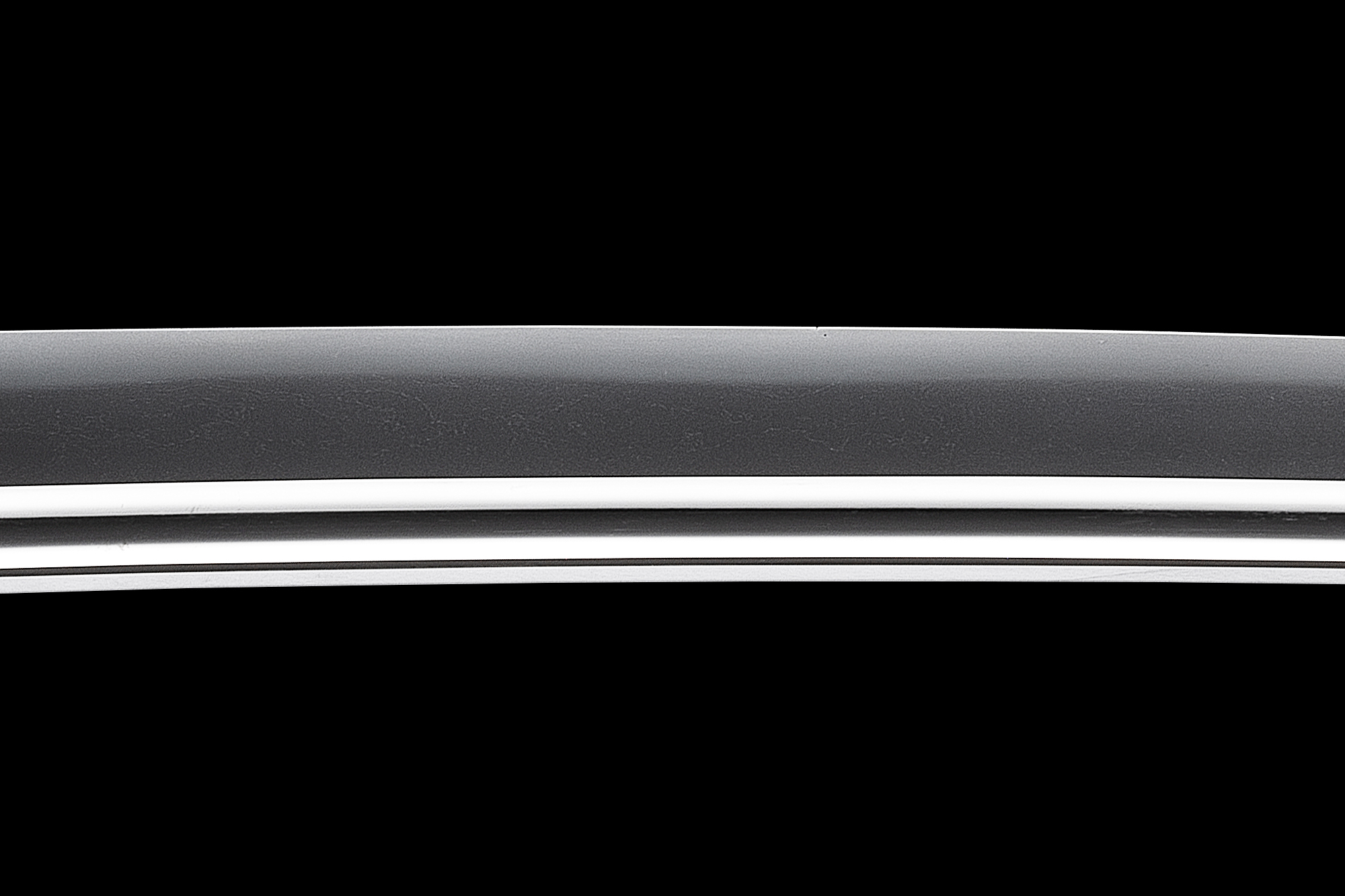

本刀の造込みは、身幅広く重ねの厚い、武家好みの力強い様相を呈しており、小板目よく詰み、地沸(じにえ)が厚くつき、鉄色の明るい鍛えになっています。刃文は、浅い湾れ(のたれ)を基調とし、匂(におい)深く、明るく冴えた刃沸は光美しく、優れた出来映えの名品です。