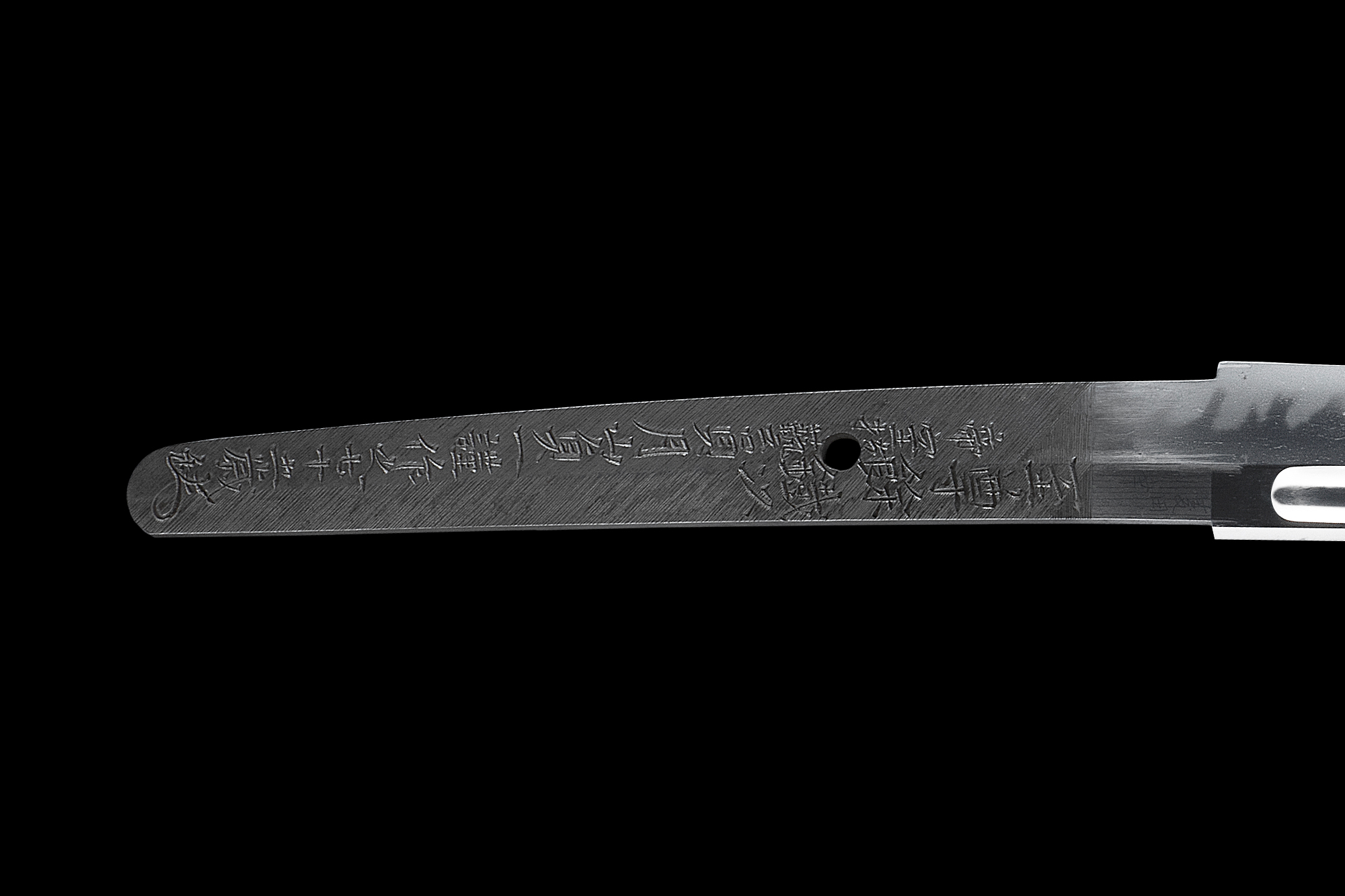

本刀を制作した「月山貞一」は、鎌倉~室町時代に栄えた出羽国(でわのくに:現在の山形県)の月山鍛冶の末裔。

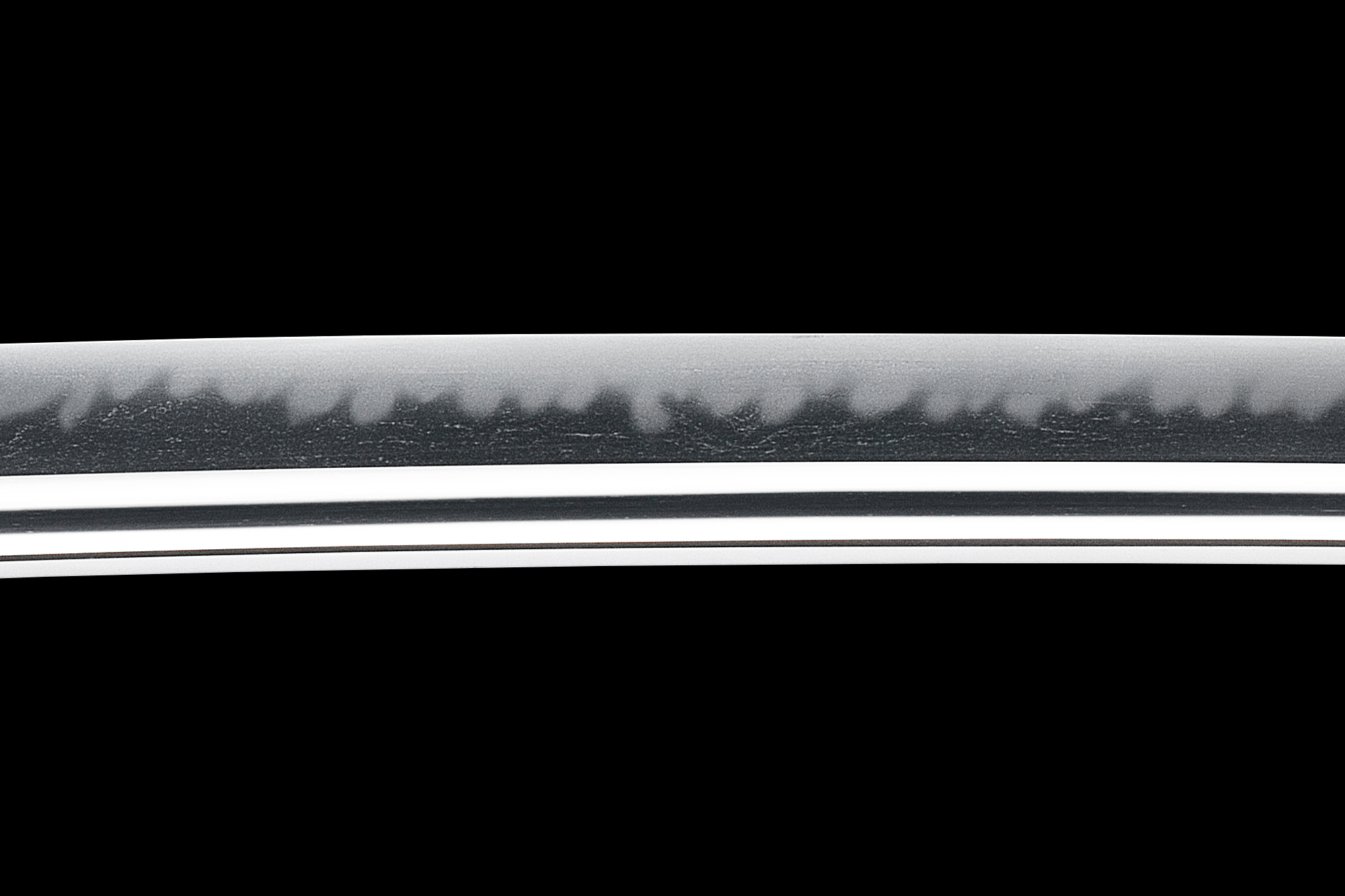

1906年(明治39年)に月山伝伝統「綾杉肌」の復元に成功し、刀鍛冶の最高名誉「帝室技芸員」に任命され、宮内省御用刀匠となった人物です。本名は「月山弥五郎」。「五箇伝」(ごかでん)の技術を習得して器用に使い分け、幕末から明治期までの刀匠不遇の時代に、1人奮起しました。

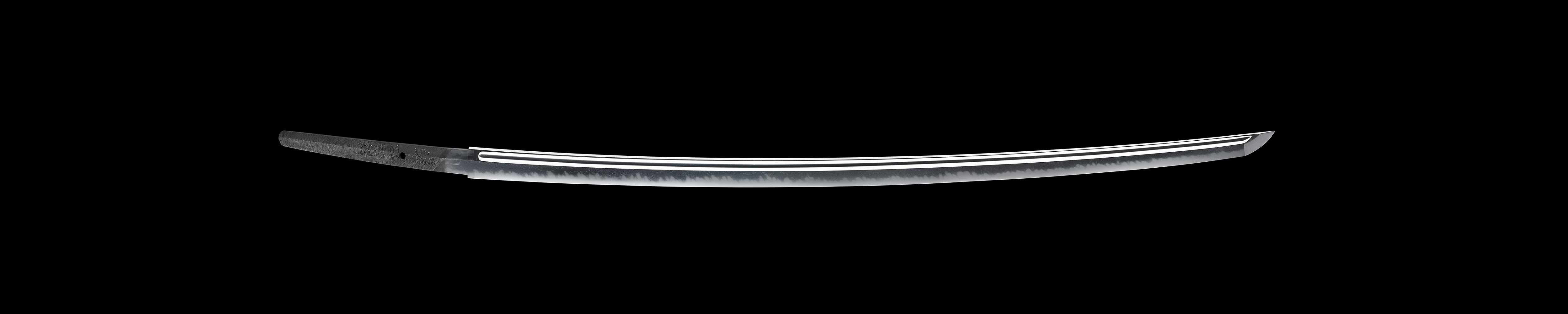

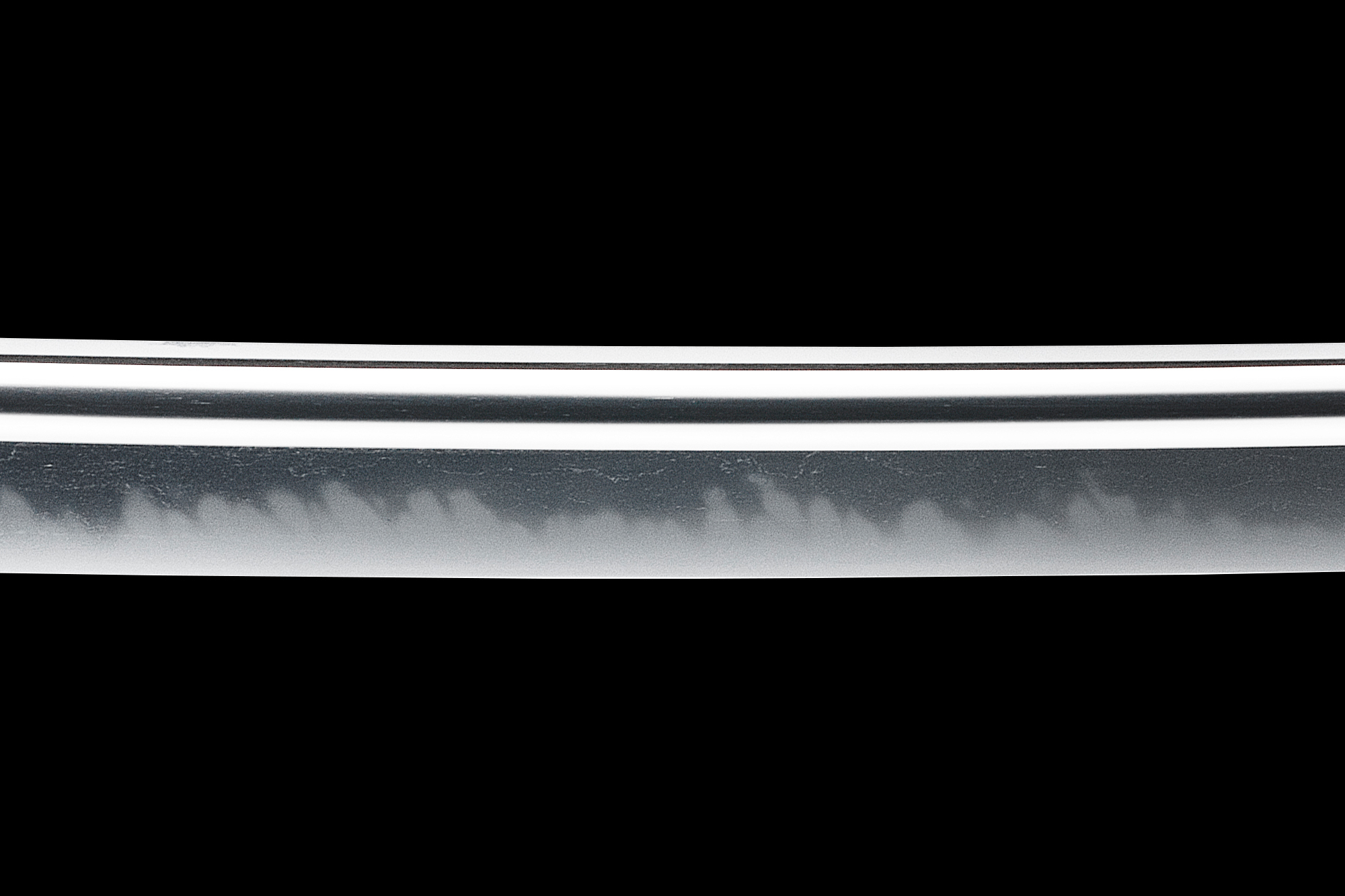

本刀は、貞一が75歳の時の力作。地鉄は小板目肌がよく詰んでおり、刃文は備前伝風の互の目丁子乱(ぐのめちょうじみだれ)で華やかです。

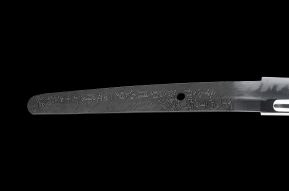

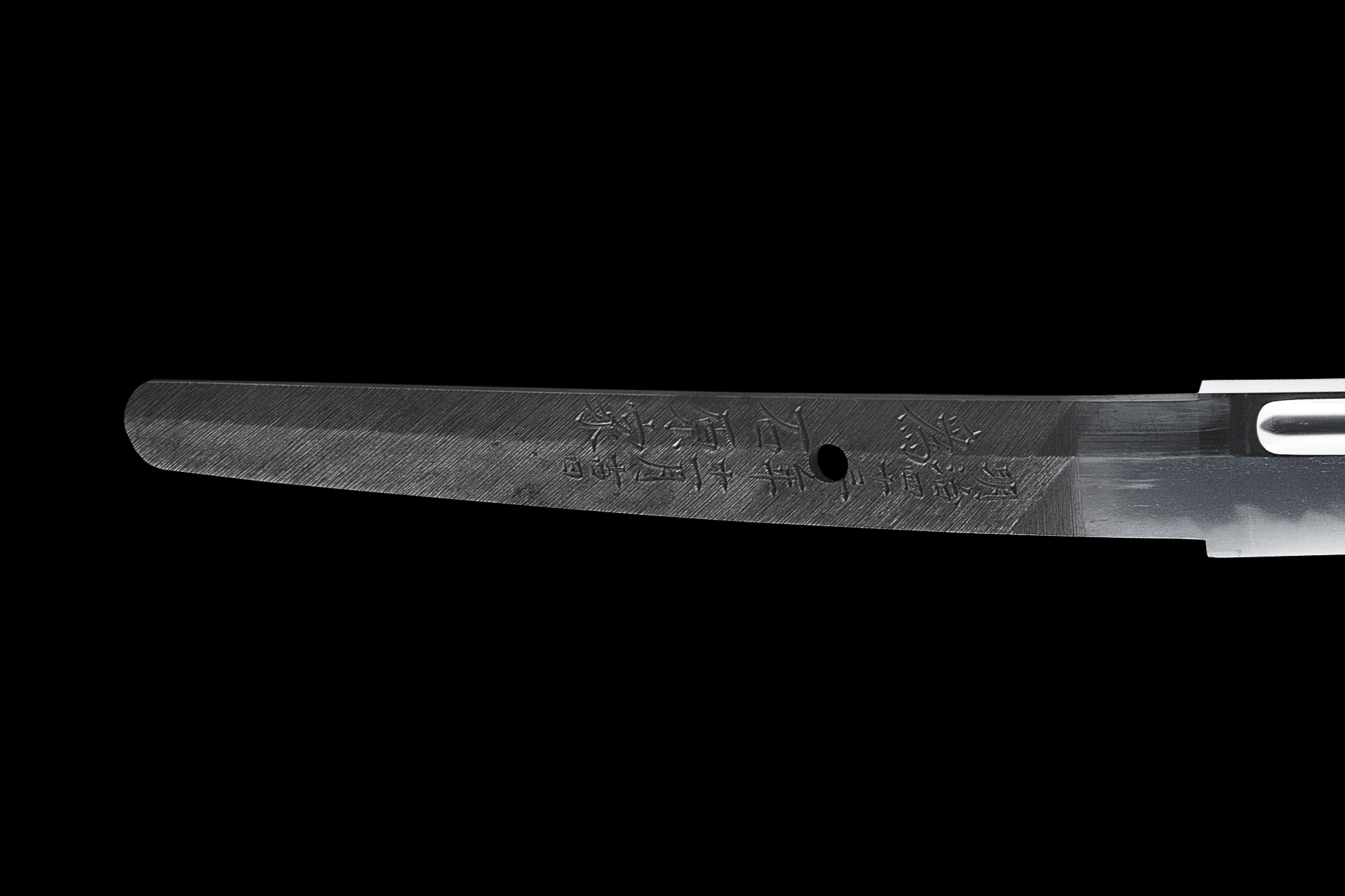

また、この刀は明治天皇に献上した日本刀に使用した玉鋼の余りで制作された刀であるため、これを示す「至尊余鉄以」(しそんよてつをもって)という銘が切られており、非常に貴重な1振と言えます。