「綱広」の初代は、古刀期にあたる室町時代後期に、相模国(さがみのくに:現在の神奈川県)で活躍した「末相州」(すえそうしゅう)を代表する名工でした。相州物の刀工一派の多くは新刀期を迎えることなく途絶えてしまいましたが、綱広は、15代、明治時代に至るまで作刀を続けていたのです。

本刀を制作した5代・綱広は同家随一の良工であり、その腕前は新刀一上手であると評されるほど。1660年(万治3年)には「伊勢大掾」(いせのだいじょう)、1678年(延宝6年)頃に「伊勢守」(いせのかみ)を受領しているのです。

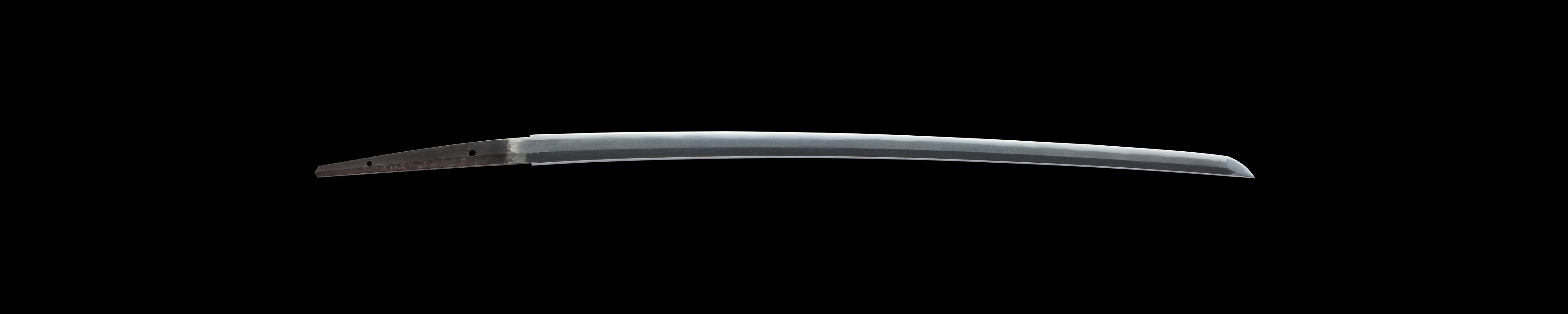

5代・綱広の作風は、鎬地(しのぎじ)が低く、やや先反り気味でしっかりとした姿で、その刃文は、湾れ乱(のたれみだれ)や沸出来の互の目乱(ぐのめみだれ)を焼きますが、焼きの谷に必ず荒沸(あらにえ)が見られます。「江戸新刀」の名工であった「長曽祢虎徹」(ながそねこてつ)に似た作風でもあったことから、綱広が虎徹の師であったとする説もあるのです。