「国俊」は、山城国で鎌倉時代中期頃に興った「来一門」(らいいちもん)の祖「来国行」(らいくにゆき)の子と伝えられています。その技量の高さは、名工であった父に次ぐものであったと評されているのです。

国俊の作刀における年紀には、古くは「弘安元年」(1278年)の刀から「元亨元年」(1321年)までの刀が見受けられていますが、同工の「正和四年」(1315年)の年紀作には、「七十五歳」との銘が切られおり、その作刀時期と年齢を窺い知ることが可能になっています。

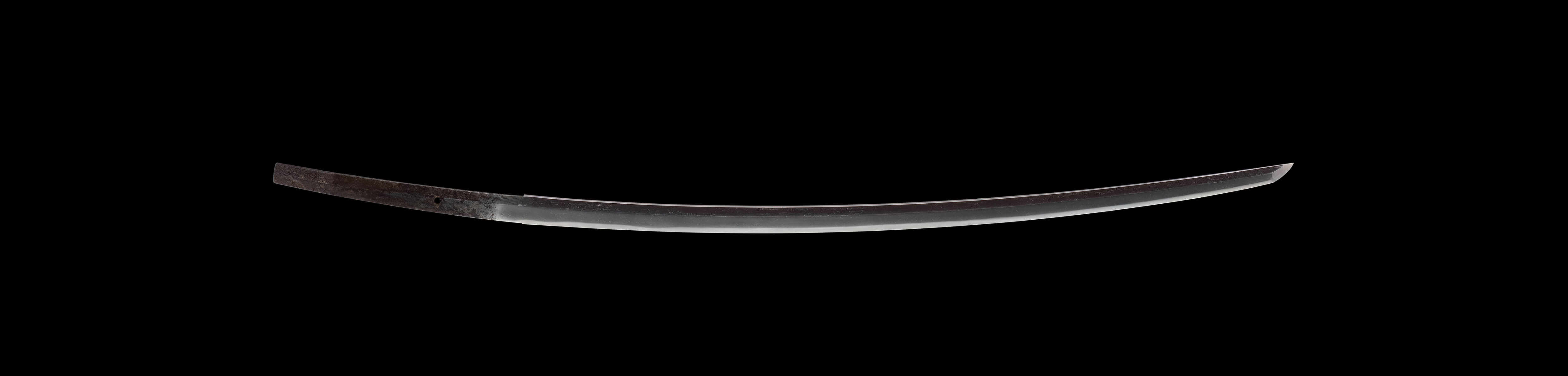

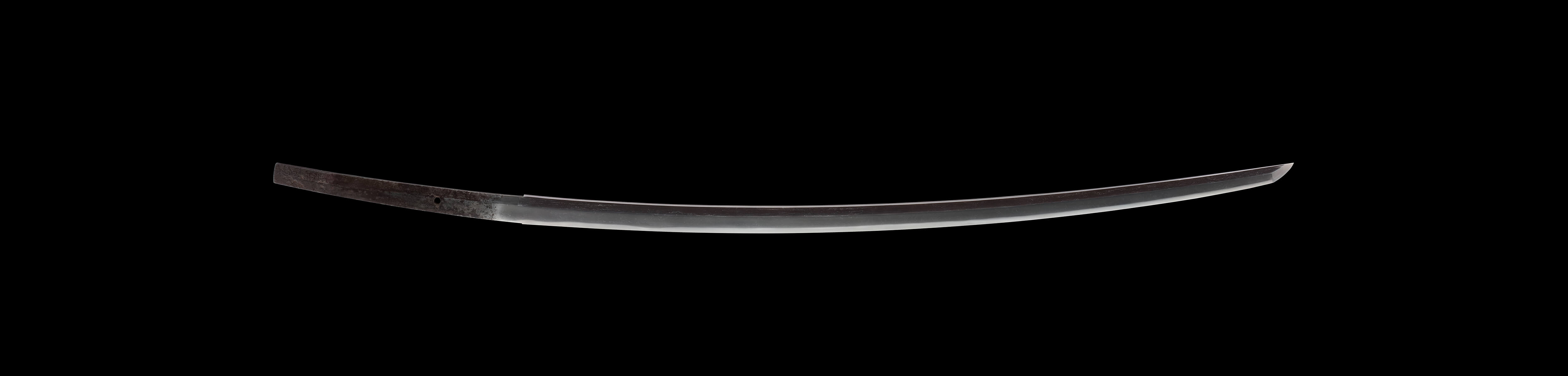

本太刀における、比較的細身で小鋒の優しい姿は、国俊の初期の頃の作品によく見られた物であり、その刃文は、純然たる中直刃(すぐは)調に小丁子(ちょうじ)足が入り、匂口はややしまって小沸(こにえ)が付くなど、同工の常作と比較すると、より落ち着いた作風を示しているのです。

付属の拵(こしらえ)は、江戸時代制作と思われる「衛府太刀拵」(えふだちこしらえ)。「近衛府」(このえふ:平安時代に、宮中における護衛を担当した役人)が佩用したことがその名称の由来となっており、この拵様式は、公家が野外に出行する際に用いられたことでも知られているのです。総金具となっている本拵には、星梅鉢紋及び葵紋が散らされています。