本太刀拵は、伊勢神宮が20年ごとに実施する「式年遷宮」(しきねんせんぐう)の際に新作される21種の神宝(しんぽう)のひとつ、「須賀利御太刀」(すがりのおんたち)を忠実に写した物。1973年(昭和48年)の第60回式年遷宮に際して伊勢神宮より特別に制作が許可され、実際の神宝制作に携わった名工達が手がけた逸品です。

須賀利御太刀は古代の直刀の姿をとどめながら、神へ捧げるために制作されることから特異かつ高価な装飾をも備えており、日本の刀剣のなかでは類を見ない形式をしています。

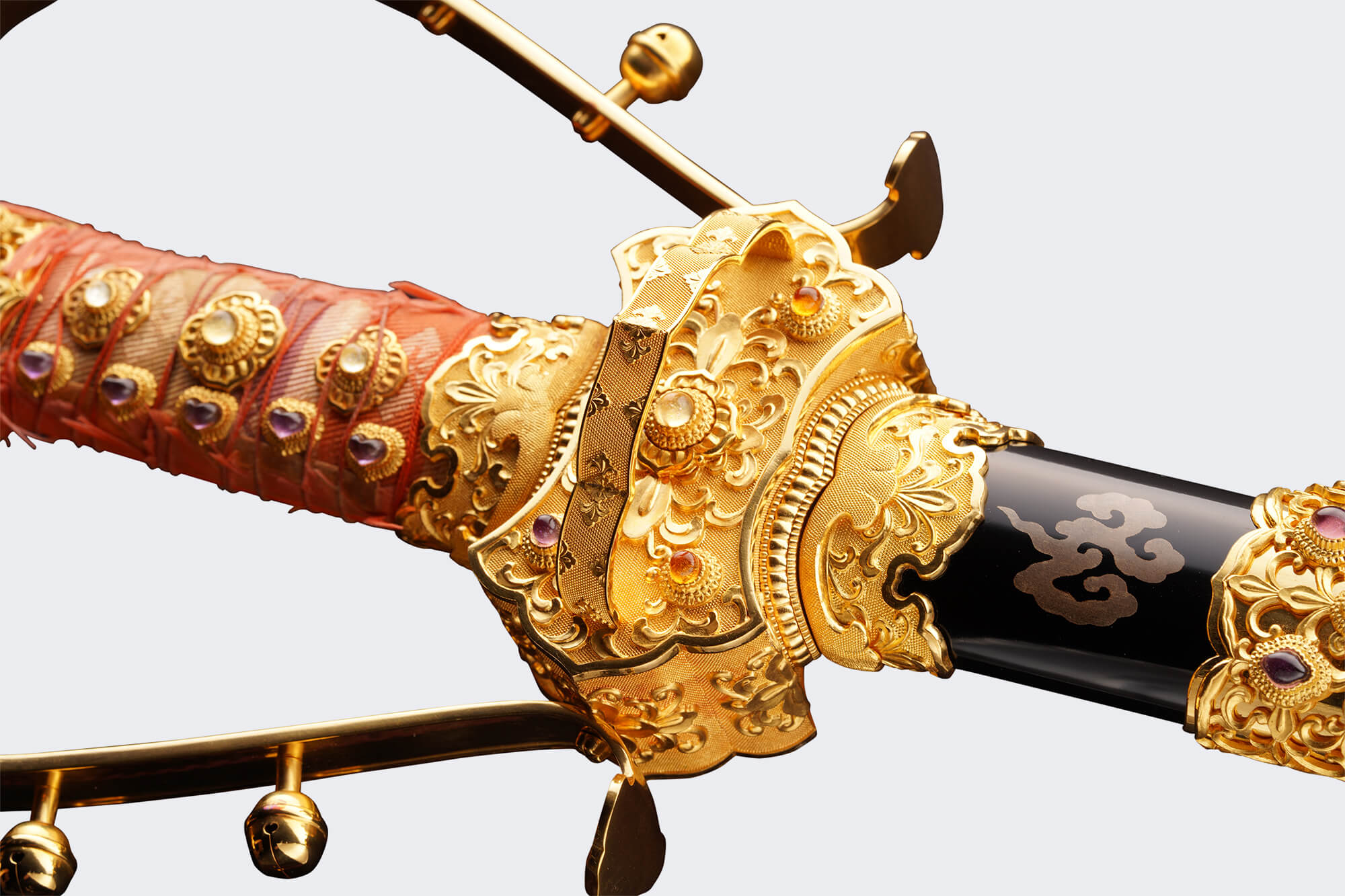

鈴が付いた一対の輪金(わがね)が印象的な「唐鍔」(からつば)、繧繝(うんげん)錦の「帯取」(おびとり)が鮮やかな「山形金物」(やまがたかなもの)などの金具は、金無垢(きんむく)で作られ、宝石がちりばめられます。

黒漆塗の「鞘」(さや)も、金銀の蒔絵で雲を描き、その合間には麒麟(きりん)の金物が据えられる豪奢な物。同じく式年遷宮であつらえられる「玉纏御太刀」(たままきのおんたち)と双璧をなします。

須賀利御太刀は、804年(延暦23年)に成立した「皇太神宮儀式帳」(こうたいじんぐうぎしきちょう)に「須賀流 横刀」の名で初めて出現。そののち、式年遷宮を経るごとに加飾が進んで現在の拵が完成したと考えられますが、古代から守られてきた決まりが、「柄」(つか)にトキの羽を巻くということでした。

しかし、第60回式年遷宮当時、純日本産のトキは乱獲と環境破壊によって絶滅の危機に瀕しており、須賀利御太刀の調製には、篤志家が集めて伊勢神宮へ寄贈した羽が用いられました。本拵にもそうした貴重なトキの羽が巻かれ、長い歴史のなかで受け継がれた信仰の重みとともに、自然保護の大切さも痛感させる作品となっています。