革物(かわもの)

江戸時代

ぞうがわあおり・くらした (附)象革障泥・鞍下/ホームメイト

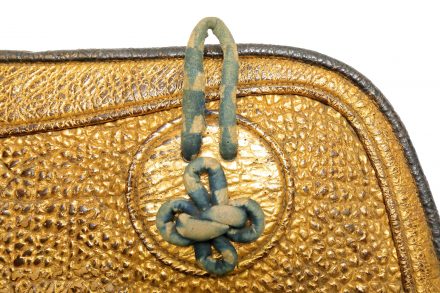

本馬具は、「軍陣鞍」(ぐんじんくら)と「象革障泥」(ぞうがわあおり)、「厚総三懸」(あつぶささんかけ)などが一式となった馬飾りです。

軍陣鞍とは、武士が用いた実用性重視の鞍。障泥(あおり)とは、鞍にかけ馬の汗や蹴上げる泥を防ぐための道具です。そして厚総三懸は、「面繋」(おもがい)・「胸繋」(むながい)・「鞦」(しりがい)の3点のことで、糸の束を厚く縫い込んだ房飾りになります。

本馬具の障泥に使用される「象革」は、江戸時代前期頃に輸入された非常に高価な物だと推測される品です。象革は重量感があり丈夫なため、皮革製品のなかでも重宝されました。

そして本馬具の厚総三懸は、一般の物と比べて色彩豊かで房飾りも分厚いことから、飾り映えに大きな差が付く品です。また、江戸時代当時の物は現存数が少ないこともあり、本馬具の厚総三懸は大変貴重な名品であると言えます。