幟

安土桃山時代

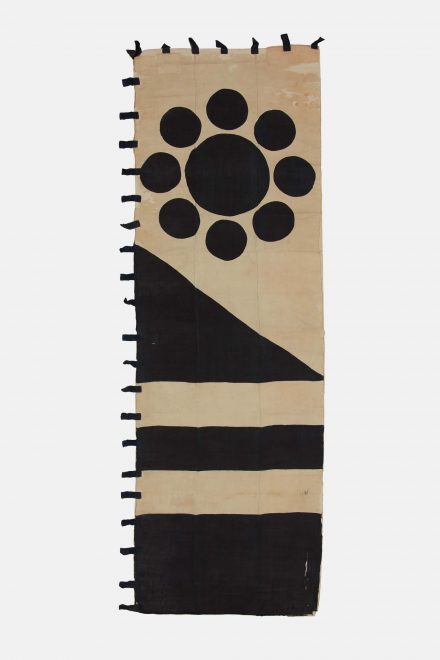

しろじくろすじちがいうえくろくようしたしろひきりょうもんのぼり 白地黒筋違上黒九曜下白引両紋幟/ホームメイト

本幟は、戦国武将「細川忠興」が「関ヶ原の戦い」の際に所用したと言われる幟です。

幟上部の白地に大きく描かれているのは、「九曜紋」。中央には、黒の筋違い染めが施され、下部には「二つ引両」が描かれています。九曜紋と引両は、どちらも細川家が用いた家紋です。

裏に貼られた墨書きには、「忠興公関ヶ原ノ役、御用イアラセラレ候御昇、弐拾五本内」と記してあり、これを現代の言葉に訳すと「細川忠興が関ヶ原の戦いで使用した25張の幟のひとつ」となります。

本来、幟や旗指物は合戦等に使用される実用具であり、消耗品としての性質が強いために、意匠や変遷に関する資料や記録が残されることはほとんどありません。

細川忠興が所用した幟などに関しても例外ではなく、文献などには記されているものの、現存の遺物はごく僅かであることから、1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いで細川忠興がどのような幟を使用していたのかは不明でした。

細川忠興は、関ヶ原の戦いのあと、肥後国(現在の熊本県)「八代城」(やつしろじょう)に隠居します。その後、四男「細川立孝」(ほそかわたつたか:肥後熊本藩の支藩「宇土藩」[うとはん]の藩主)と五男「細川興孝」(ほそかわおきたか)に幟50張のうち、それぞれ25張ずつを分与しました。分与された幟は、細川立孝の「宇土細川家」、及び細川興孝の「細川刑部家」(「長岡刑部家」、「子飼[こかい]細川家」とも呼ばれる)の両家に伝来します。

なお、50張のうち、1張は熊本県熊本市の「島田美術館」が所蔵し、2張は細川刑部家が保管していると言われていますが、残りは所在不明です。

本幟は、現存が確認されている3つの幟と同様の意匠と寸法であることから、細川忠興が関ヶ原の戦いで所用した幟と推測され、史料的な価値が高い大変貴重な遺物と言えます。