輸入古式西洋銃

どいつ20みりこうけいほう 1/5もけい ドイツ20mm口径砲 1/5模型/ホームメイト

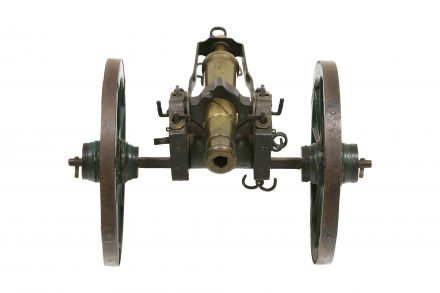

「刀剣ワールド財団」が所蔵する本模型砲は、幕末期にドイツより輸入された大砲の模型です。当時は、アメリカからのペリー来航などが背景となり、江戸幕府や各藩によって西洋式の軍制改革が推し進められていた時代。

その一環として、国防のために西洋式火砲を日本へ導入することが急務となったのです。そのような状況下で、サンプルとして欧米諸国から日本にもたらされていたのが、多種多様な大砲の模型。それらのなかのひとつである本模型砲は、実物の5分の1の大きさに縮小されています。このような大砲の模型が日本に入って来たことにより、西洋式火砲の日本への輸入のみならず、日本国内での製造も促進されたのです。

本模型砲のモデルは、弾薬を砲口から装填する「前装式」(ぜんそうしき)であり、火種を直接手に持って火門(かもん:銃砲の点火する口)に押し付ける単純な点火方式、いわゆる「指火式」(さしびしき)の大砲です。このような様式を持つ西洋式火砲は、幕末期初期に日本へ入ってきています。

この頃の西洋式火砲は、弾道の角度によって①「カノン砲」・②「ホウイッツル砲」(別称[ホーイッスル砲])・③[モルチール砲]の3種類に分類されていました。本模型砲は、これらのうちのカノン砲です。幕末期から明治時代初期にかけての日本では、1859年(安政6年)にフランスで開発されたカノン砲の一種「四斤山砲」(よんきんさんぽう)が、国内で勃発したいくつかの戦争で使われた記録が残されています。

例えば、1866年(慶応2年)の「第二次長州征伐」では「江戸幕府軍」、1868年(慶応4年/明治元年)の「戊辰戦争」では「旧幕府軍」と「明治新政府軍」、加えて1877年(明治10年)の「西南戦争」では「西郷軍」と新政府軍が、四斤山砲を主力兵器のひとつとして多用した実績があるのです。

本模型砲は砲身外部に、砲身を補強する「リブ」と呼ばれる部位が斜めに付けられているのも特徴のひとつ。発射時には、砲身がこのリブに沿って回転しながら後退する機構になっています。この仕組みにより、発射時の反動を吸収できるのです。これは、当時使用されていた大砲の機構としては珍しく、本模型砲でも精巧に再現されています。