輸入古式西洋銃

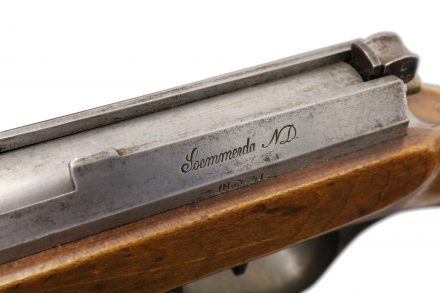

どらいぜM1841ほへいじゅう ドライゼM1841歩兵銃(無可動実銃)/ホームメイト

「ドライゼ銃」は、現在のドイツ北部からポーランド西部にあたる「プロイセン王国」の銃工「ヨハン・ニコラウス・フォン・ドライゼ」が、1836年(天保7年)に完成させた小銃です。1841年(天保12年)にプロイセン軍の軍備として採用され、多くの戦場で同軍を勝利に導きました。この功績が高く評価されたドライゼは、国より爵位を授与されています。

「ボルトアクション方式」の機構を有する世界初の小銃であったドライゼ銃は、長い針状の「撃針」(げきしん)が紙製の薬莢(やっきょう)を貫き、内部にある「雷管」(らいかん)を打って撃発させるのが特徴。この機構は、当時の世界的に見ても非常に珍しく、撃針の形状から「ニードル[針]ガン」とも称されていました。

日本では幕末期に、「徳川御三家」のひとつ「紀州徳川家」がプロイセンの軍制を導入。これに伴い、ドイツの武器商人「カール・レーマン」により、本鉄砲と同じドライゼM1841歩兵銃が約4,300挺(ちょう)輸入され、紀州藩14代藩主「徳川茂承」(とくがわもちつぐ)に献上されたと伝えられています。

明治時代に入ると、旧日本陸軍ではドライゼ小銃が使われなくなり、海外へ売却されるようになりました。こうした経緯により、日本国内に現存するドライゼM1841歩兵銃はほとんど見られないため、現在まで遺された本鉄砲は、貴重な1挺であると言えます。