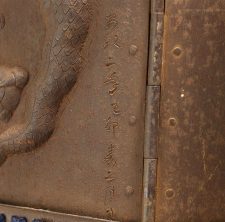

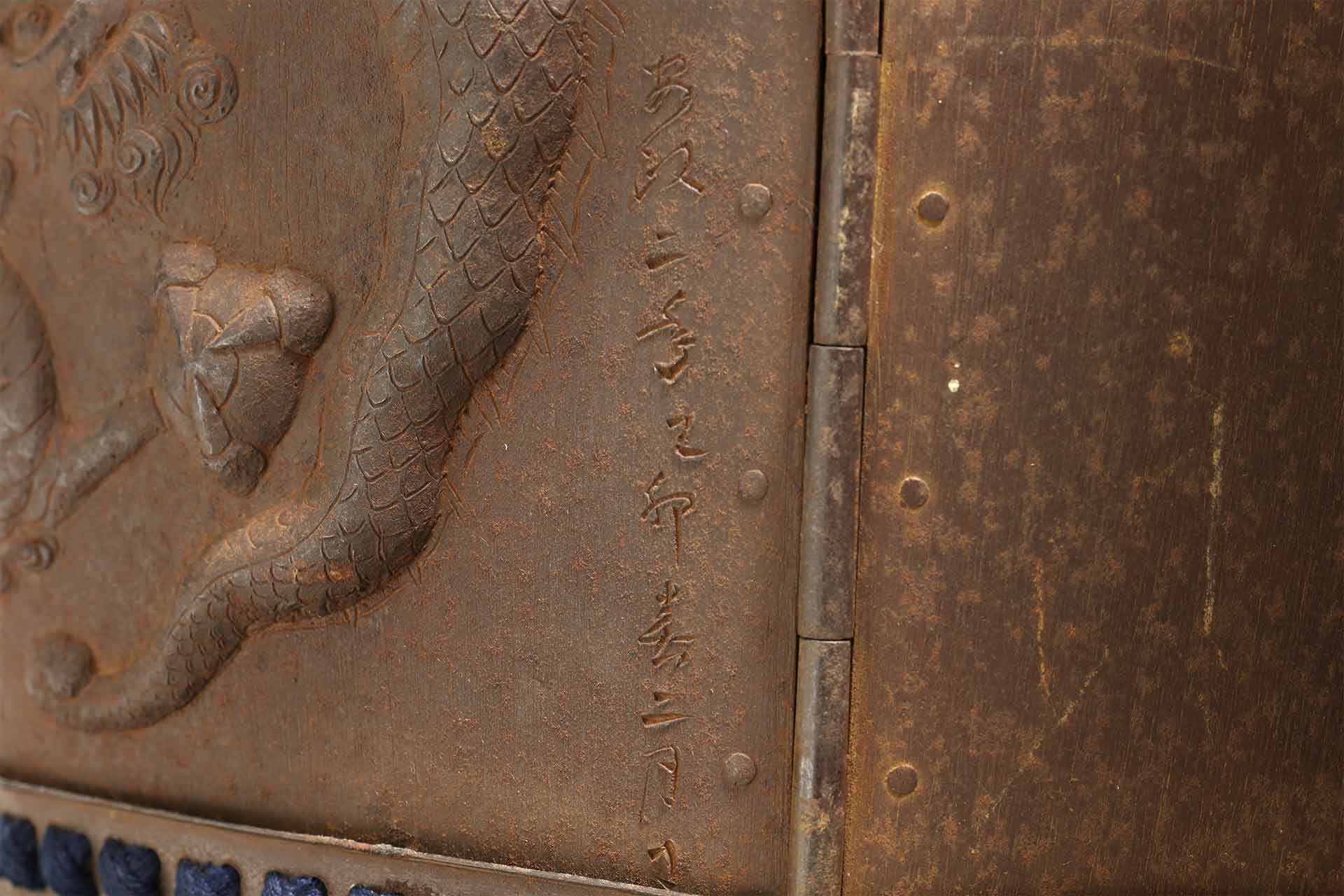

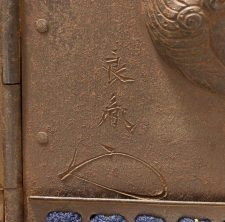

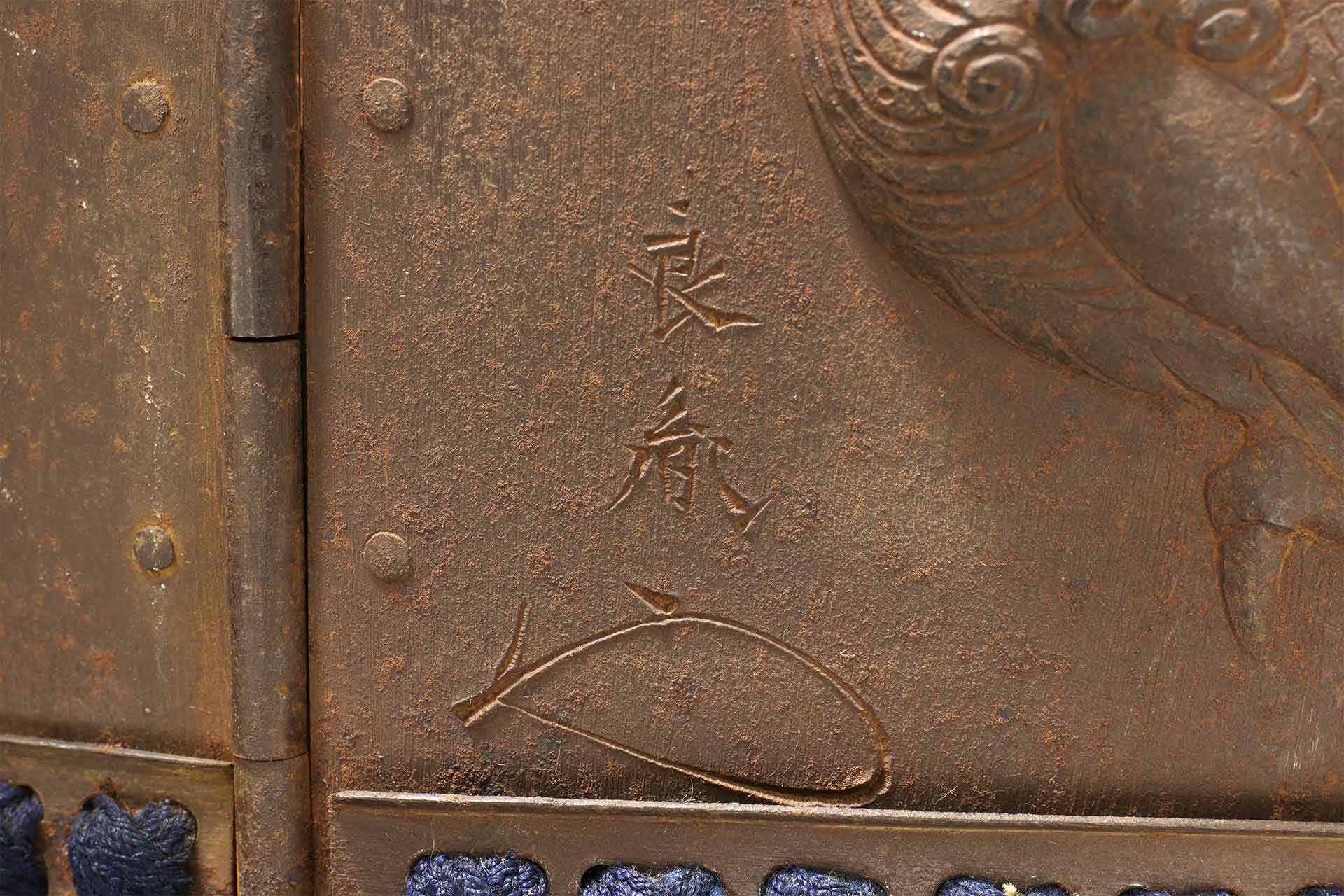

本甲冑(鎧兜)は「胴」(どう)に切られた銘(めい)から、幕末の1856年1月(安政2年12月)に「良胤」(よしたね)という人物が制作したことが分かる貴重な1領です。ただし、良胤の詳細は、活動時期を除いて不明です。

本甲冑(鎧兜)のうち、「兜」(かぶと)の正面に付く大ぶりな鬼面(きめん)の「前立」(まえだて)や、胴に打ち出された円竜(えんりゅう)の図もさることながら、ひときわ注意を引く部位が、背中に挿し立てた金箔押の巨大な「繰半月」(くりはんげつ)の「指物」(さしもの)。

指物の地板自体は、胴へ取り付ける下端を除いて薄く削られており、重量は軽いです。また、普段は中央で2分割し、象牙のような形の専用箱に収められます。

集団戦が広まった戦国時代後期には、軍勢のなかで自分を目立たせる印として、指物を甲冑(鎧兜)の胴に付けることが増え、「当世具足」(とうせいぐそく)では、「合当理」(がったり)や、「受筒」(うけづつ)といった装置を最初から胴の背に設けることが普通になります。

しかし、指物は「旗指物」(はたさしもの)が一般的で、本甲冑(鎧兜)のように立体の作物(つくりもの)とするのは少数派。かつ、指物は傷みやすく残りにくいため、箱も含めて現存するのは稀有な例と言えるのです。

兜もまた、通常の「錣」(しころ)の内側に、人の髪と思しき長い黒毛を植えた布製の「内錣」(うちじころ)を設けた特別な仕立てで、不気味さも漂わせています。