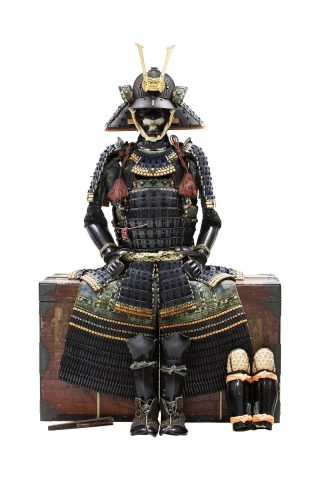

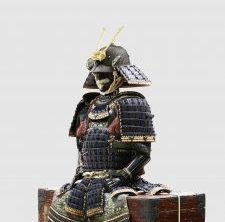

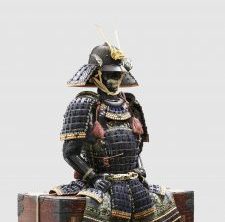

本甲冑(鎧兜)は、出羽国久保田藩(現在の秋田県)を治めた佐竹家に伝来した1領。幕末ごろに作成された佐竹家の甲冑目録(秋田県公文書館蔵)によれば、久保田藩10代藩主の「佐竹義厚」(さたけよしひろ)が所用した物です。

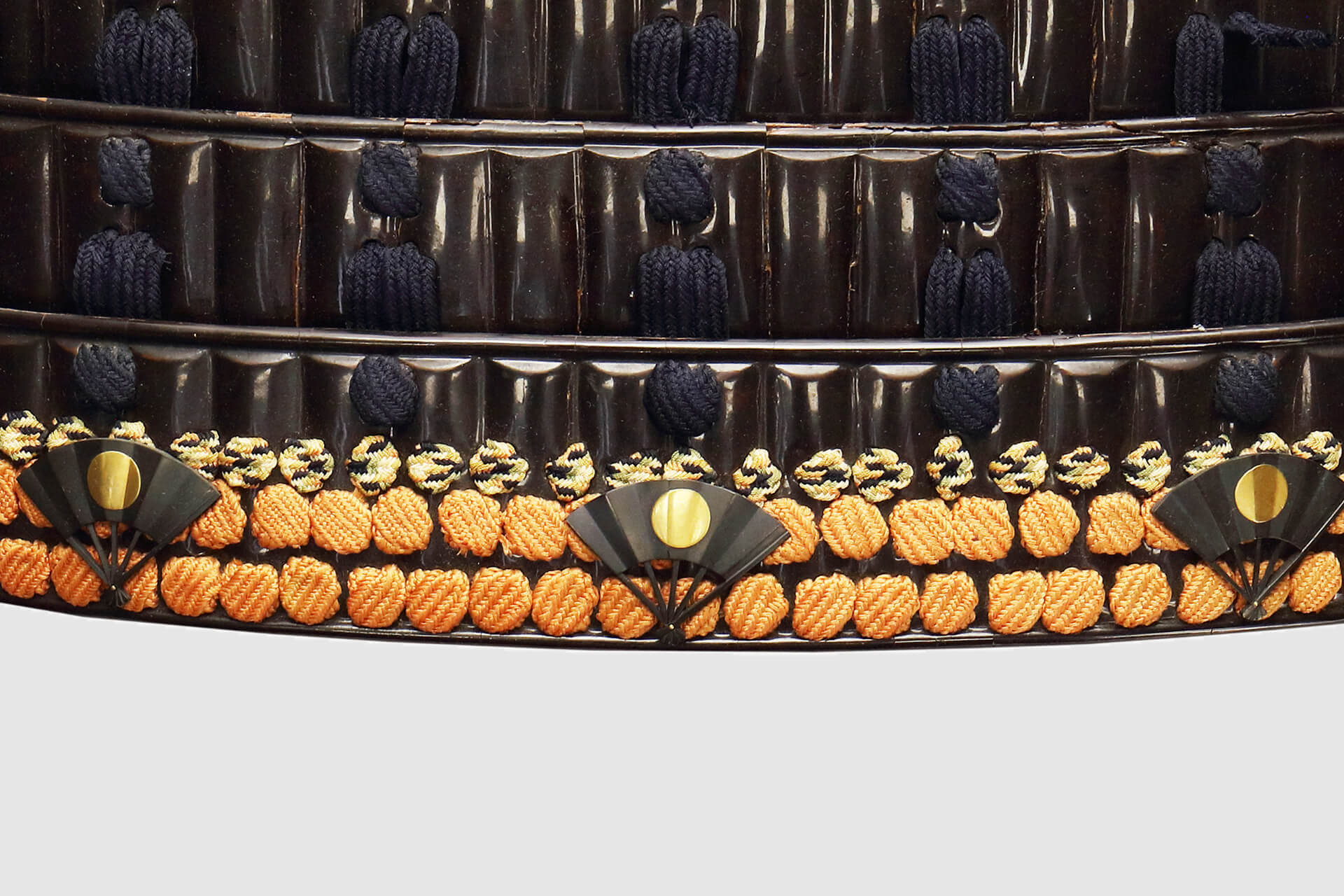

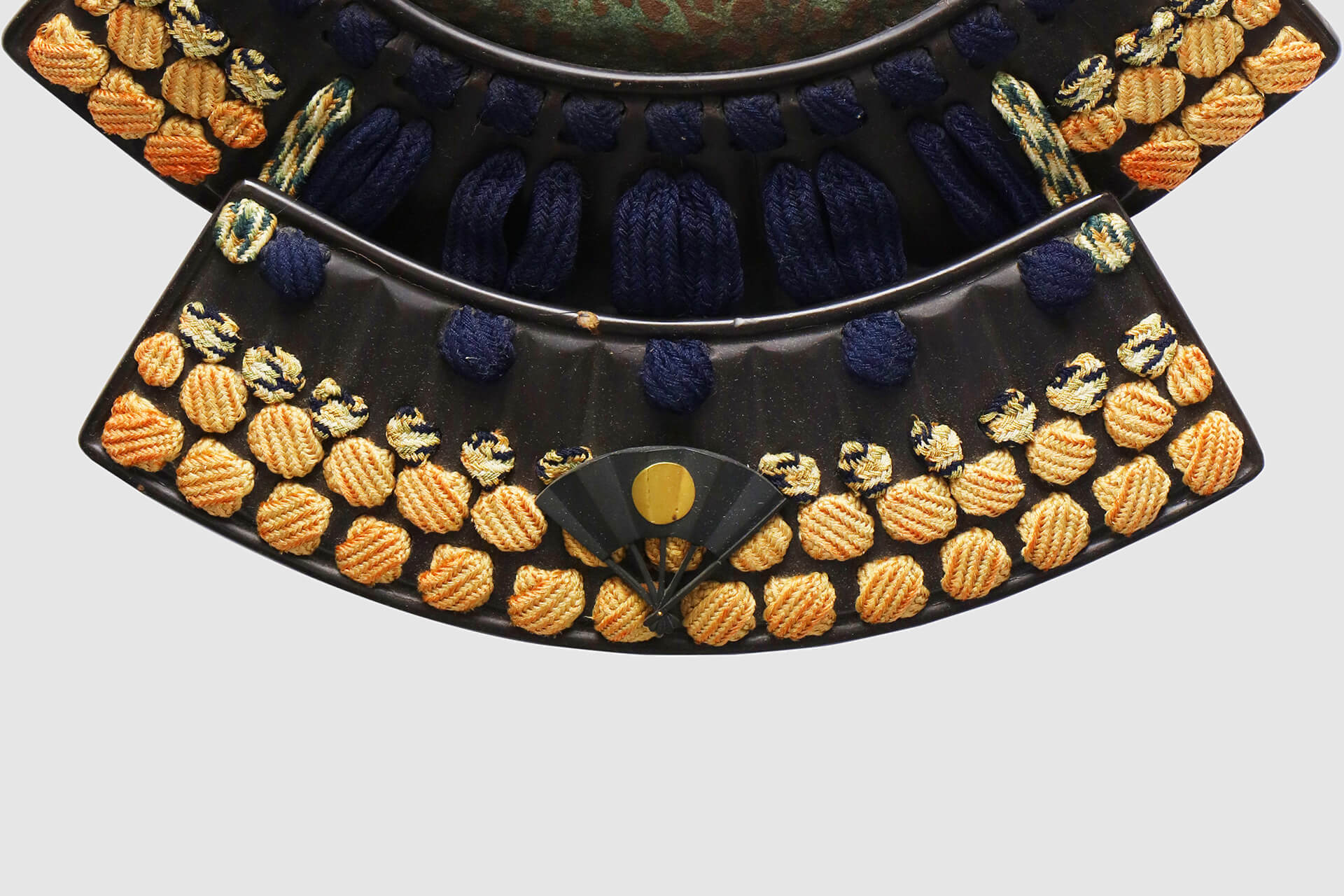

黒漆塗で、紺の組糸で威された本甲冑(鎧兜)は、一見落ち着いた印象がありますが、各所に打たれた佐竹家紋「五本骨扇に月丸」(ごほんぼねおうぎにつきまる)の「据金物」(すえかなもの)は高価な赤銅で作られ、大名ならではの財力と権勢を感じられます。

胴の形式は「最上胴丸」(もがみどうまる)。鎌倉から室町時代にかけての甲冑(鎧兜)が、革や鉄の小板である「小札」(こざね)を何百~何千枚もつないで作られたのに対して、室町時代末期に、防御力の向上と制作工程の省略を図り、横長の板で構成する「最上胴」(もがみどう)が出現。小札仕立ての中世甲冑と「当世具足」(とうせいぐそく)の中間的な存在である最上胴は、特に東日本の武将が好んで使用したと言われます。

兜は、多数の細長い鉄板からなる頑丈な「六十二間筋兜」(ろくじゅうにけんすじかぶと)で、兜鉢裏には作者「義通」(よしみち)の銘があります。義通は戦国時代に常陸国(現在の茨城県)で活動したとされる甲冑師で、その作品は江戸時代に高く評価されました。

佐竹義厚の先祖にあたる「佐竹義重」(さたけよししげ)・「佐竹義宣」(さたけよしのぶ)父子の甲冑(鎧兜)が佐竹史料館(秋田県秋田市)にあり、それぞれ佐竹義重所用の甲冑(鎧兜)の胴は最上胴丸で、佐竹義宣所用の甲冑(鎧兜)には義通作の筋兜が使われます。佐竹義厚は、自身の具足に先祖の甲冑(鎧兜)との共通点を持たせることで、その功績と威光にあやかろうとしたのかもしれません。

なお、東京都江戸東京博物館が所蔵する「本小札紅糸威胴丸」も佐竹義厚所用の甲冑(鎧兜)の可能性があることが指摘されています。