本剣は、古墳時代に作刀されたとされる両鎬で両側に刃が付けられた両刃造りの直刀です。

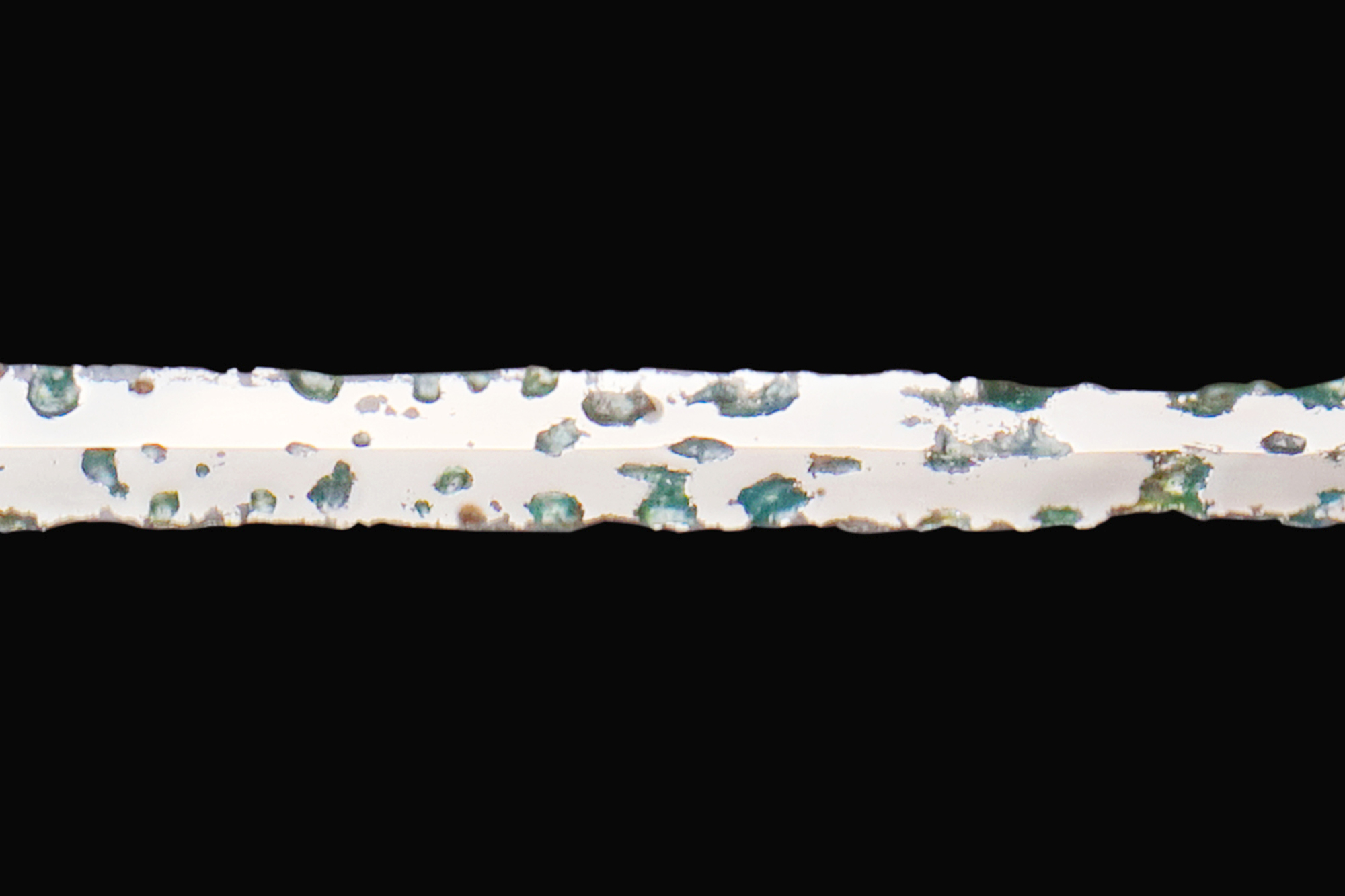

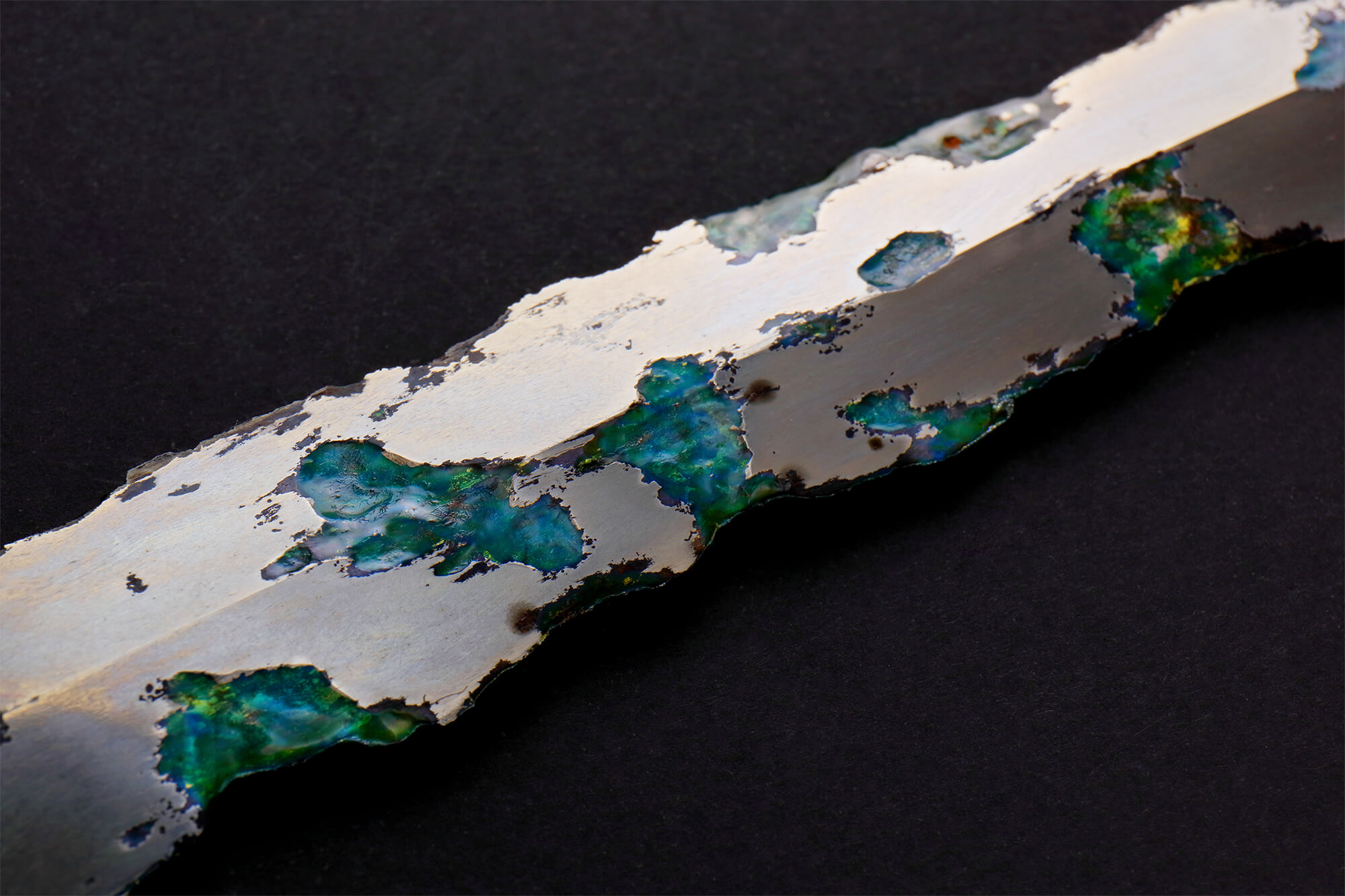

上古刀である本剣には経年による腐蝕があり、見えにくくなっていますが、鉄質が良く大板目肌に流れ肌の交じった地鉄や、地景が入り地沸がよく付いているなど、美しい刃文を確認することもできます。

地鉄の文様は刀剣の作刀に用いられている砂鉄と折り返し鍛錬によって現れるもの。このことから、本剣が作刀された古墳時代には日本刀特有の作刀工程である折り返し鍛錬が、高度な技術をもって行われていたことが分かります。

刃文ができ上がる工程となる「焼き入れ」は、刀剣の耐久力を高めることから重要な役割を持った工程です。焼き入れの技術が乏しいと刀が曲がりやすいことから、長大な刀の作刀は困難ですが、本剣は刃長が95.5cmもあることから、焼き入れの技術がある程度発達した時期に作刀された剣であると考えられます。