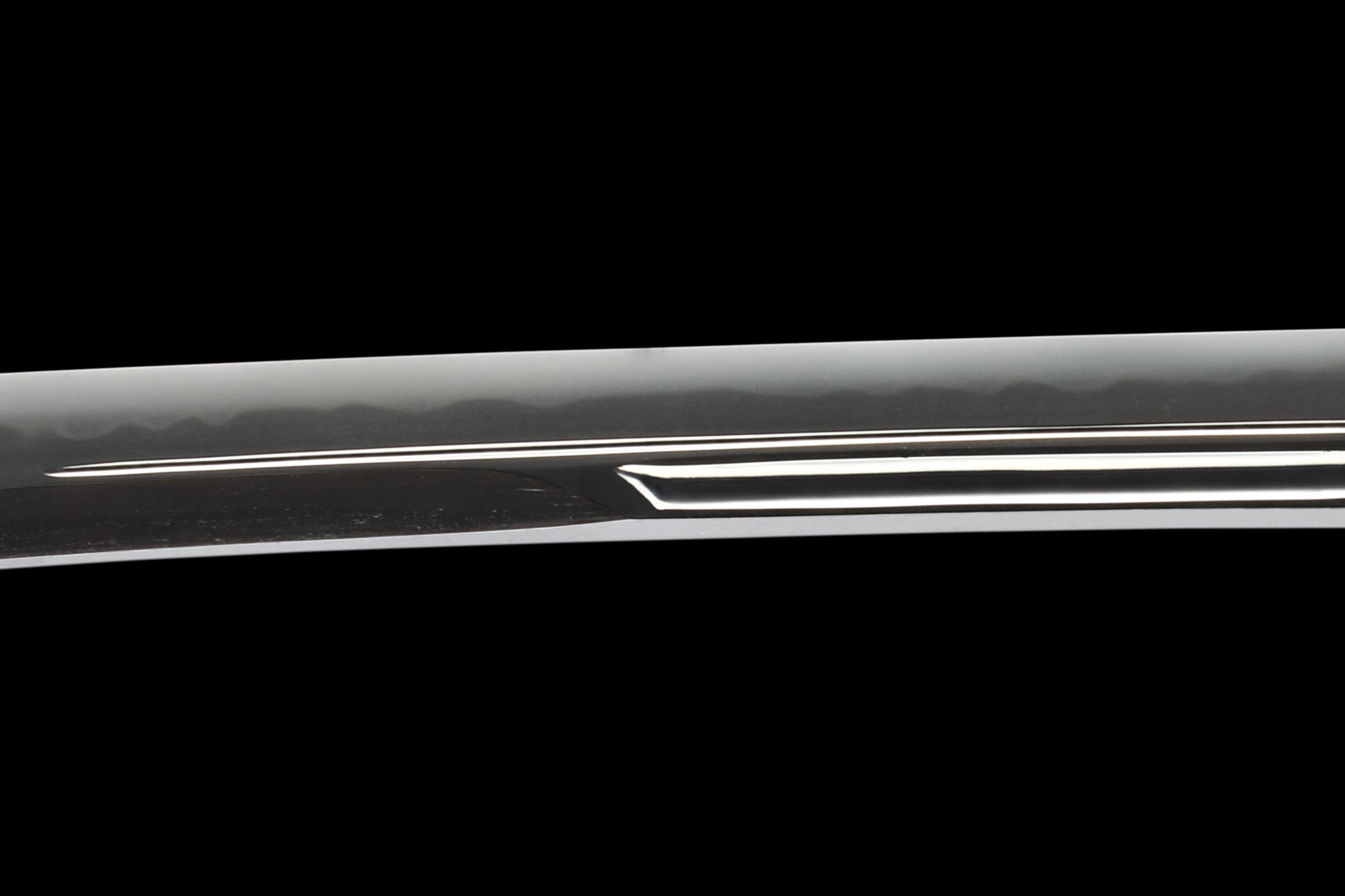

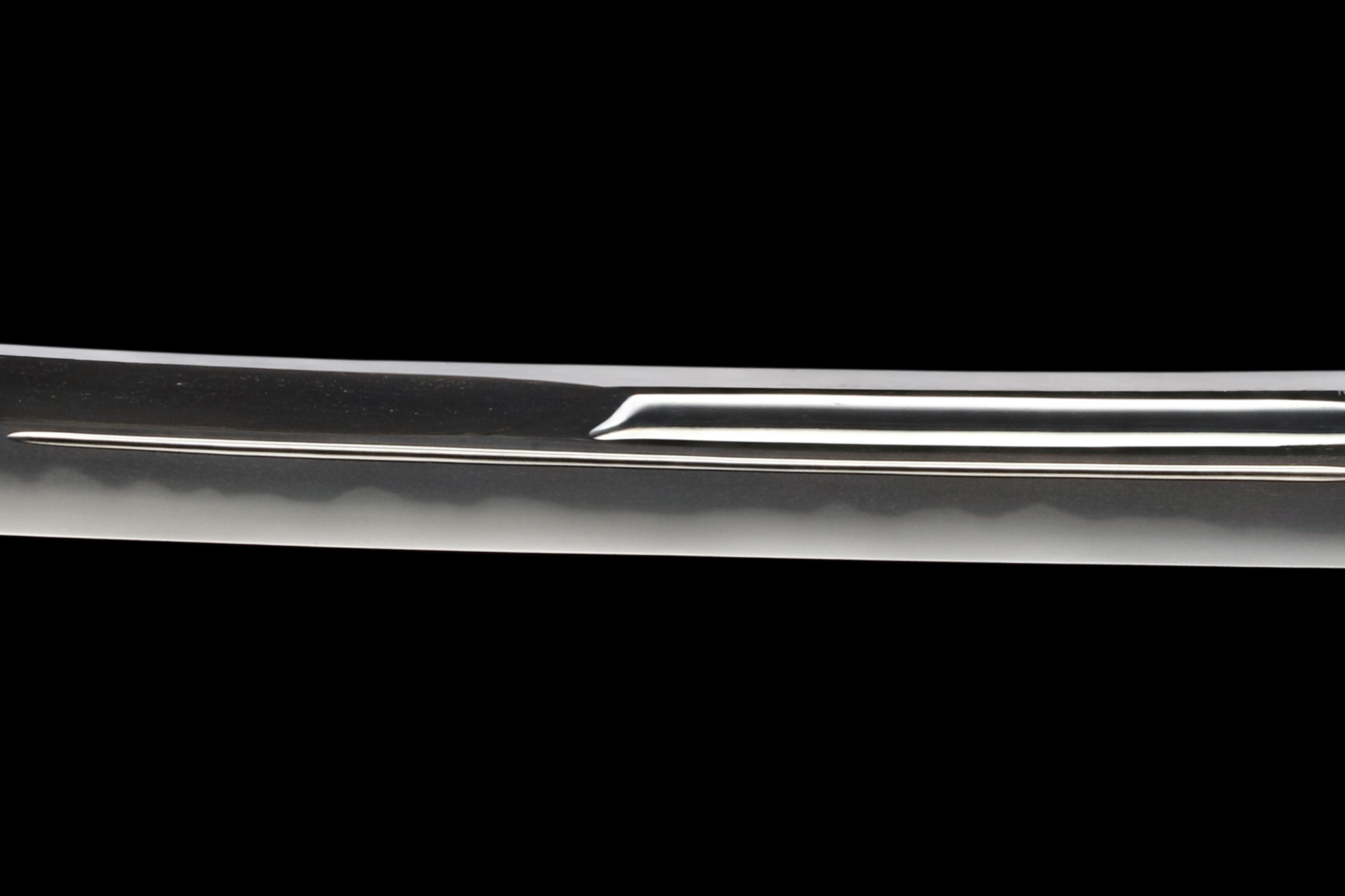

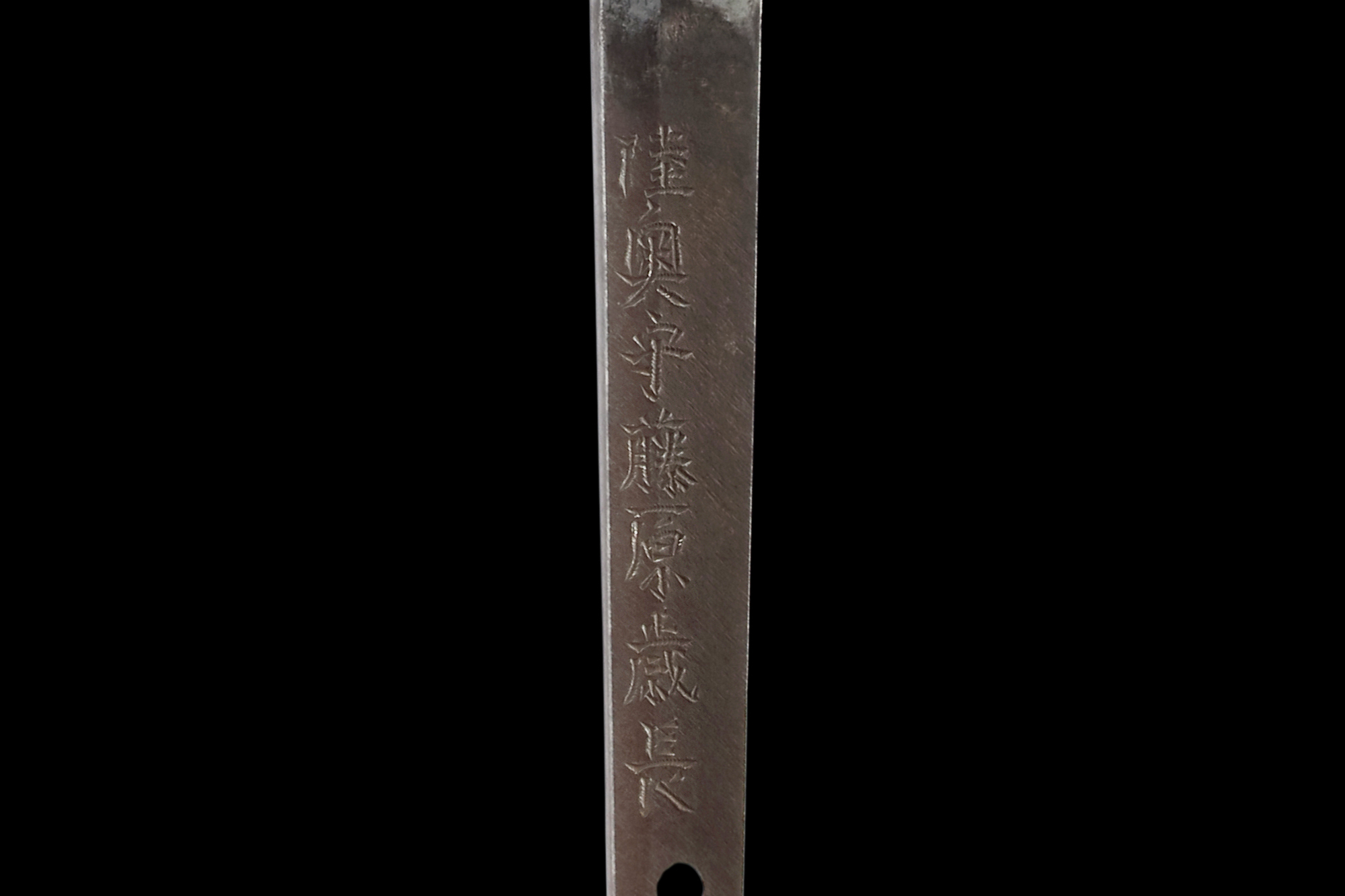

本薙刀は、尾張藩(おわりはん:現在の愛知県名古屋市)61万9,000石を領した「尾張徳川家」に伝来した1振。その姿は、「静形」(しずがた)と称される形状になっており、反りはあまりなく、身幅(みはば)が狭くなっています。

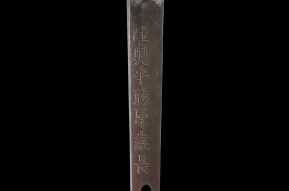

「歳長」は、技量の高さと縁起の良い名前で人気があり、直刃(すぐは)と互の目(ぐのめ)の焼刃を得意としていました。同工の出身は、阿波国徳島(あわのくに・とくしま:現在の徳島県徳島市)でしたが、兄、弟と共に3人で山城国(やましろのくに:現在の京都府南半部)に出て「堀川」(ほりかわ)系の門下で学んでいたため、本来は、山城の一条堀川での作刀が多く見られる刀工です。

一方で、伊勢国(いせのくに:現在の三重県)でも作刀活動に従事しており、本薙刀についても、伊勢で制作されたことが推測されています。