「祐定」は、備前国(びぜんのくに:現在の岡山県南東部)長船(おさふね)派の刀工。「忠光」(ただみつ)や「勝光」(かつみつ)らと並んで、「末備前」(すえびぜん:室町時代末期の備前鍛冶の総称)を代表する名工です。一説には、「祐定」銘を切る刀工は60人を超えるとも言われています。その中でも、俗名を「与三左衛門」(よそうざえもん)とした祐定が最も高名で優れた技術を持っていたとされており、その作刀は「末古刀最上作」に列せられているのです。

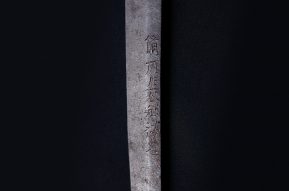

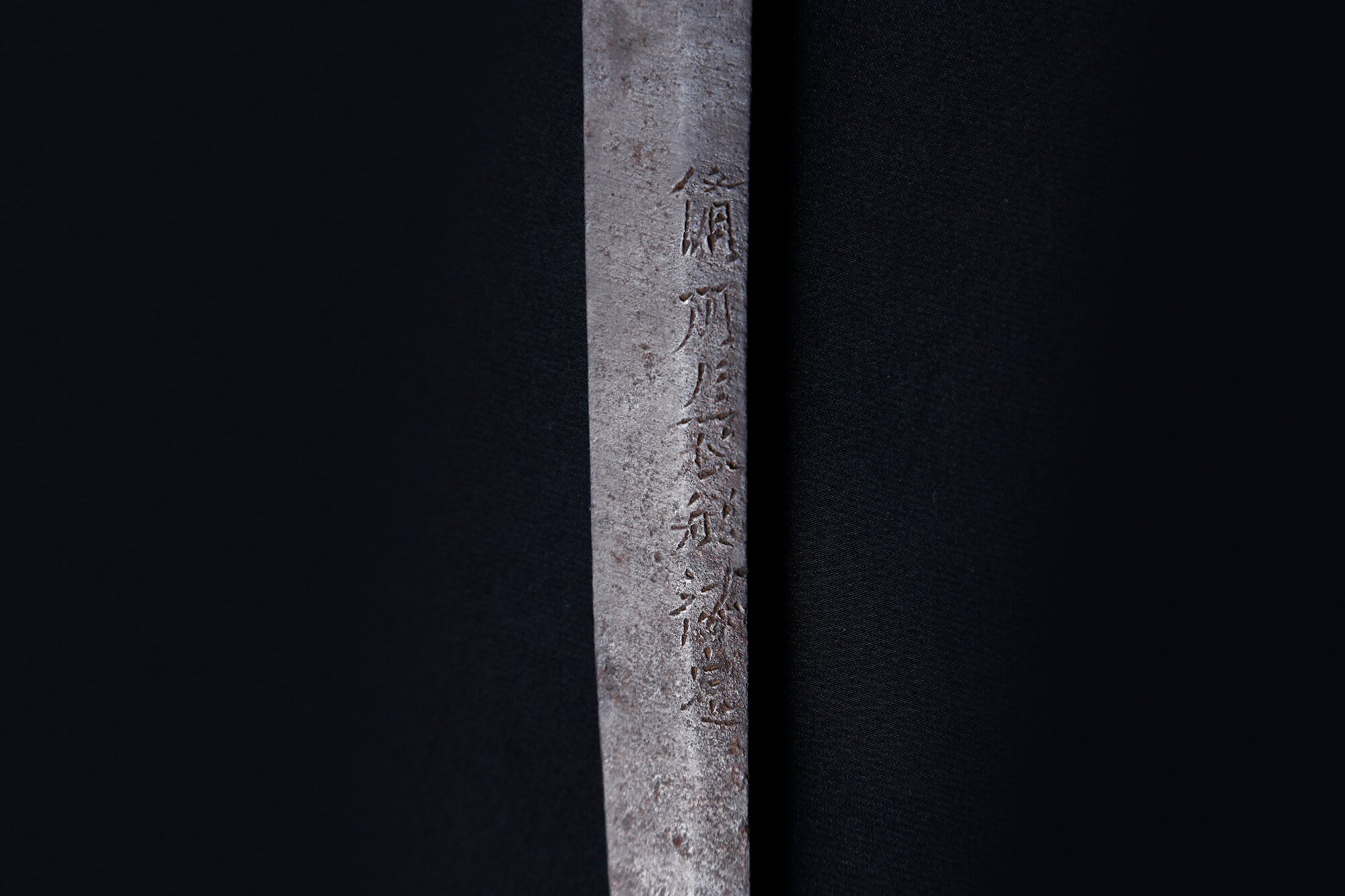

また、与三左衛門は、永正年間(1504~1521年)頃に作刀していたことから「永正祐定」とも称されています。その銘振りにはいくつか種類があり、「与」の字の下に「一」字を切る通称「一与」や、「与」の字が馬の字のようになった「馬与」などが見られるのです。

本刀の作風は、地鉄(じがね)は小板目肌にところどころ杢目が交じり、地景(ちけい)が強く入り、刃文は小互の目乱(こぐのめみだれ)に金筋や砂流しを盛んに交え、地刃の沸(にえ)も複雑に絡んで渾然一体となっています。さらには、乱れ映りが立ち、沸の付いた帽子は先が乱れ込んで掃き掛けるなど、同工の通常の作刀よりも非常に活発な働きを示しているのです。

本刀の銘には与三左衛門の俗名が添えられていませんが、見ごたえのある逸品であることが窺えます。