初代「忠国」は、初代「忠吉(ただよし)」の異母弟で門人でもあった「吉家(よしいえ)」の次男で、初銘は「広則(ひろのり)」と名乗っていました。1634年(寛永11年)に播磨大掾(はりまのだいじょう)を受領した際に銘を忠国と改め、のちに播磨守に転じています。

忠国は、蓮池藩(はすのいけはん:現在の佐賀県佐賀市蓮池町)・鹿島藩(かしまはん:現在の佐賀県鹿島市)と共に、佐賀鍋島家の3支藩のひとつに数えられていた小城藩(おぎはん:現在の佐賀県小城市)でのお抱え鍛冶として活躍しました。

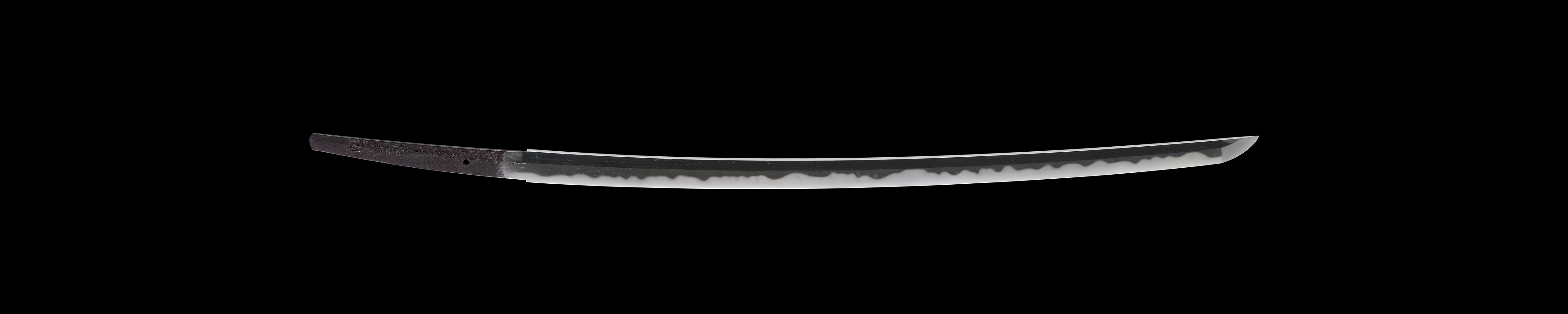

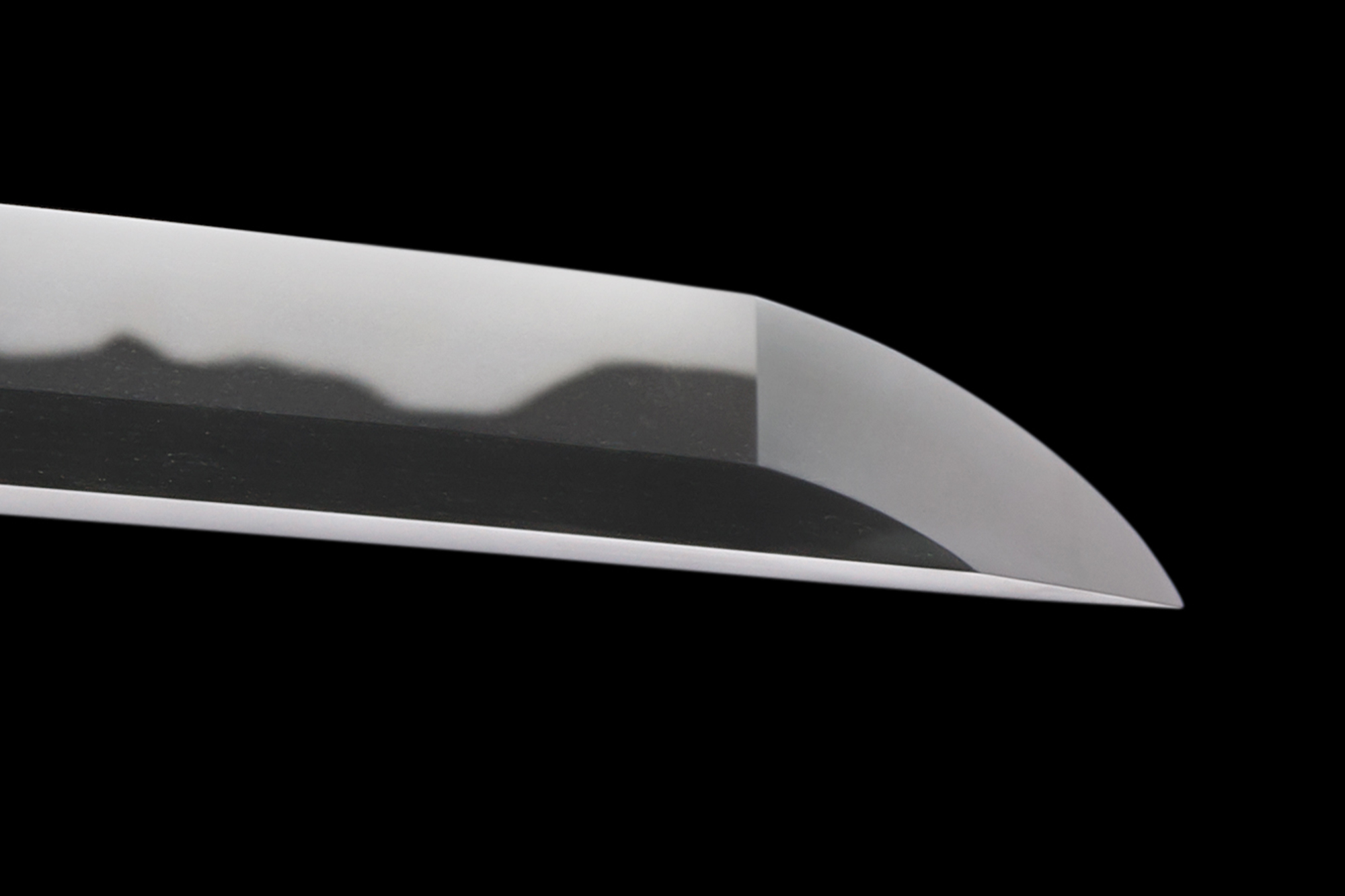

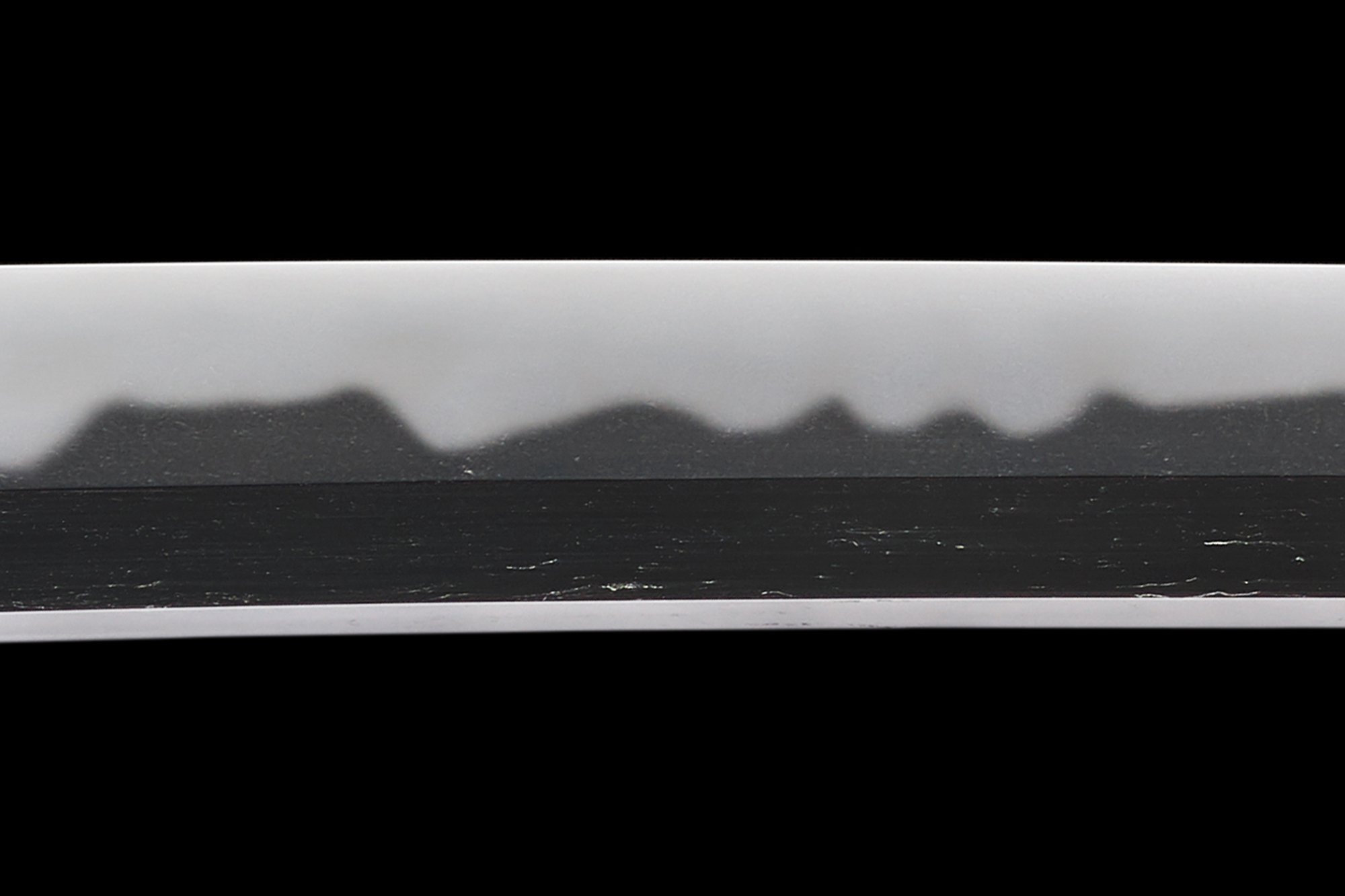

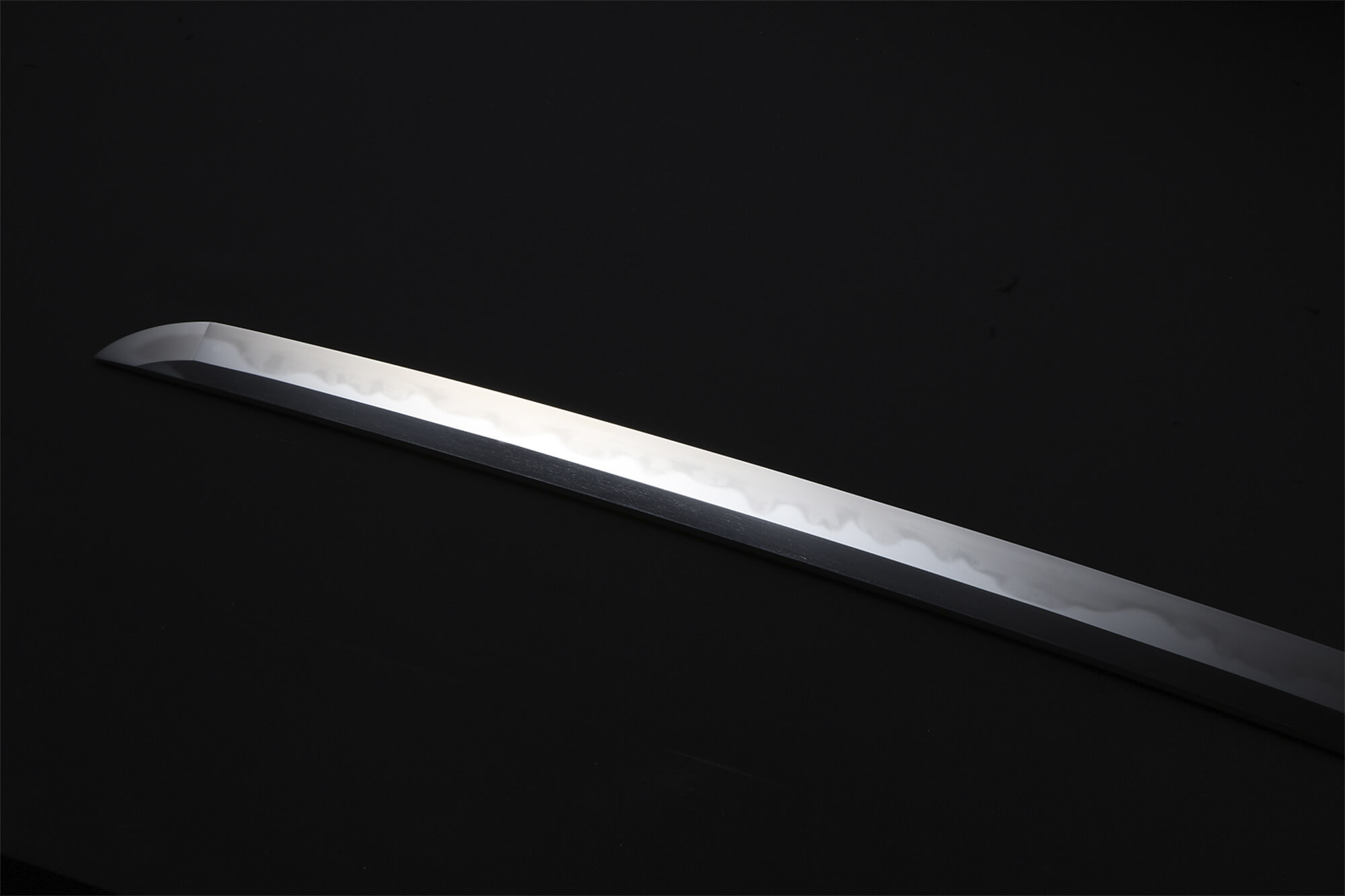

本刀は、忠国の特色をよく示している1振で、その刃文は、互の目に丁子・角張る刃や矢筈(やはず)などを交えて華麗に乱れ、その焼刃の谷には砂流し・金筋が大いにかかり、匂口もよく冴えています。彼の晩年における良作のひとつです。