初代「伯耆守信高」は、もともと美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)にいましたが、慶長(1596~1615年)初期頃に尾張国(おわりのくに:現在の愛知県南部)に移住しています。

本刀の作者である3代・伯耆守信高は、1632年(寛永9年)に生まれ、初銘を「信照」(のぶてる)としていました。1665年(寛文5年)3月5日、34歳のときに伯耆守を受領し、3代・信高を襲名。同年5月、尾張藩2代藩主「徳川光友」(とくがわみつとも)により、扶持10人分で尾張徳川家のお抱え鍛冶に任じられたのです。

寛文(1661~1673年)から延宝(1673~1681年)にかけては、日本刀の需要が高く、特に武芸が盛んであった尾張藩では、強靭な作りの刀が求められました。

そんな中、信高は、同藩で剣術指南を行なっていた「柳生連也/厳包」(やぎゅうれんや/としかね)の佩刀(はいとう)を鍛えています。信高の日本刀は、質実剛健を第一としながらも豪壮な造込みで、初代・2代の「業物」(わざもの)に列せられた名声を、世に示すような出来映えでした。

また、3代・信高は、父である2代「閑遊入道信高」(かんゆうにゅうどうのぶたか)との合作にも励み、これらの出来も高く評価されています。

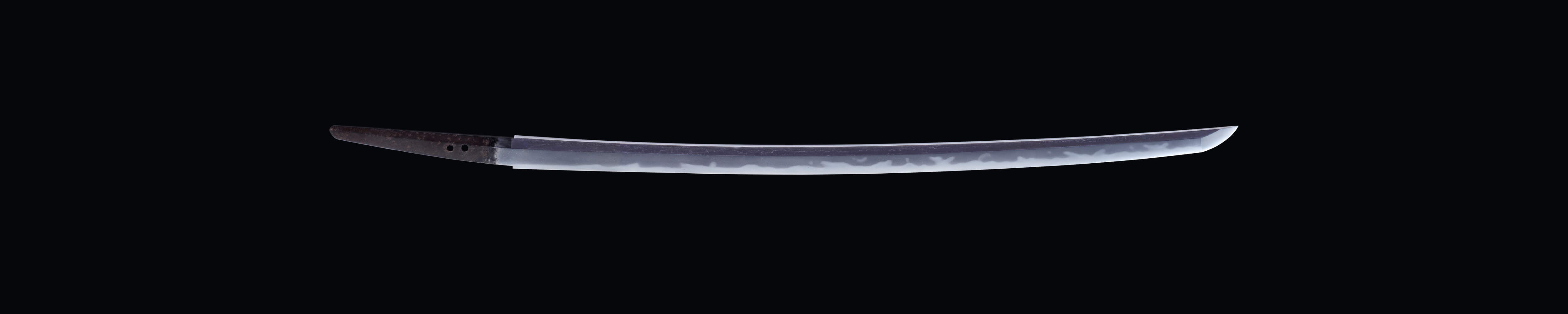

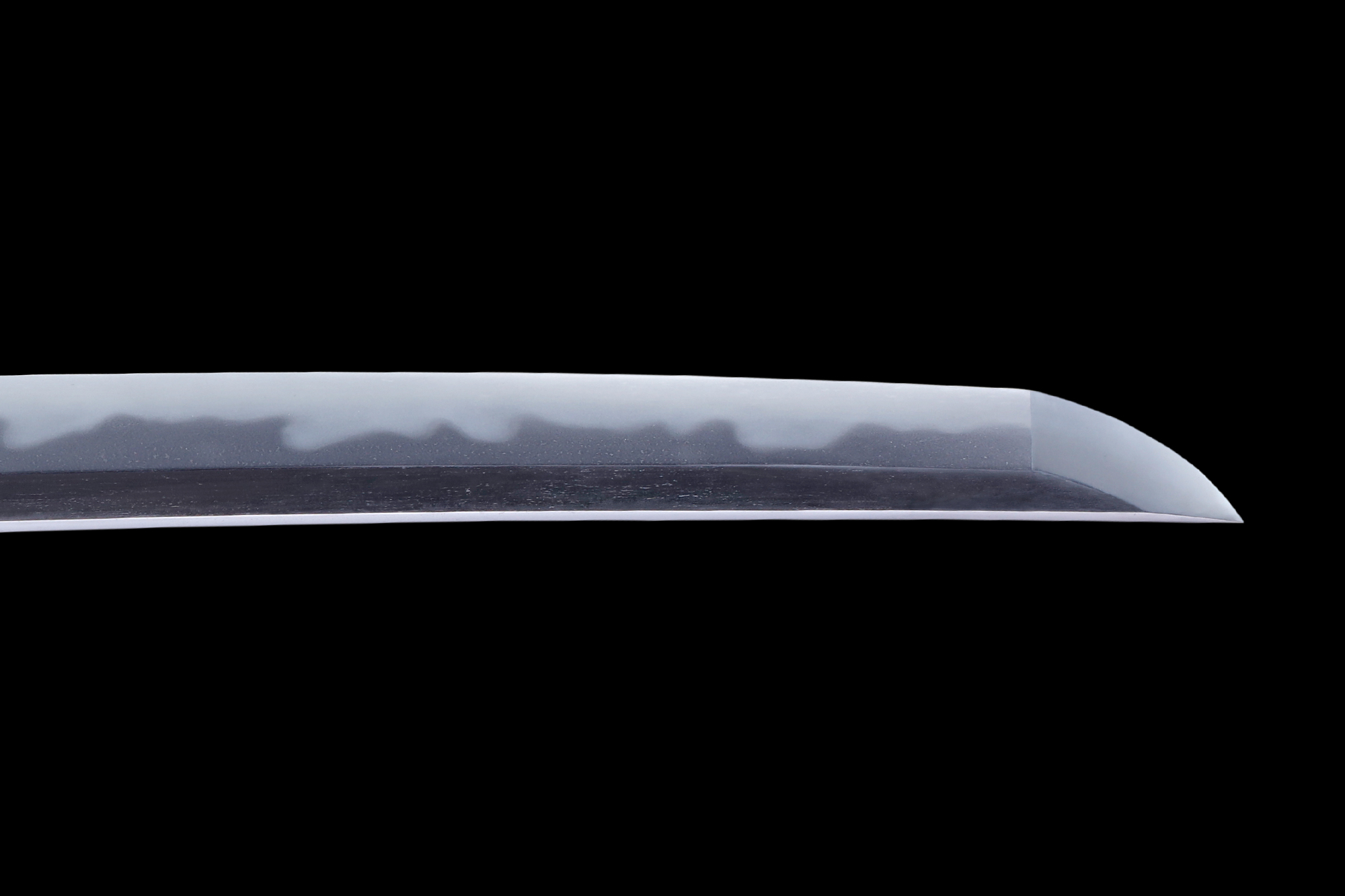

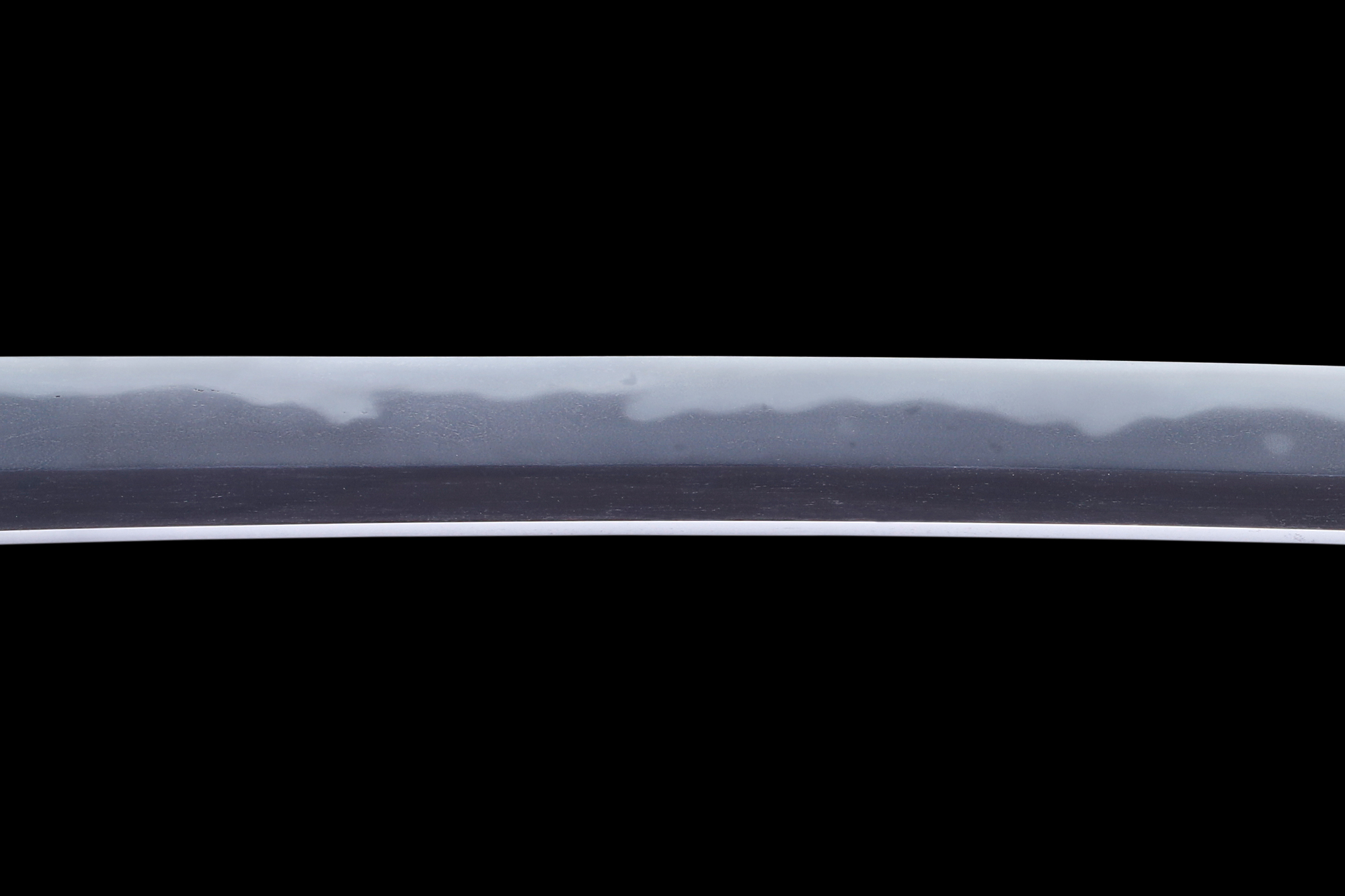

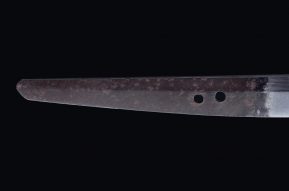

本刀は、身幅が広くて鎬(しのぎ)が高く、鋒/切先が延び、豪壮でどこか怪しげな姿で、焼幅の広い大乱れとなっており、やや乱れごころがある帽子は、小丸で返りが深くなっています。迫力が感じられる作風は、「尾張三作」の名に恥じない、気力溢れる作品です。