本脇差は、山城国(やましろのくに:現在の京都府南部)の刀工集団「鞍馬関」(くらまぜき)の刀工、「重次」と「慶定」による合作の1振。鞍馬関は、初代「吉次」(よしつぐ)が美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)から、室町時代の明応年間(1492~1501年)頃に、山城国愛宕郡(あたごぐん)鞍馬村に移住したことから、この名称が付いたとされているのです。

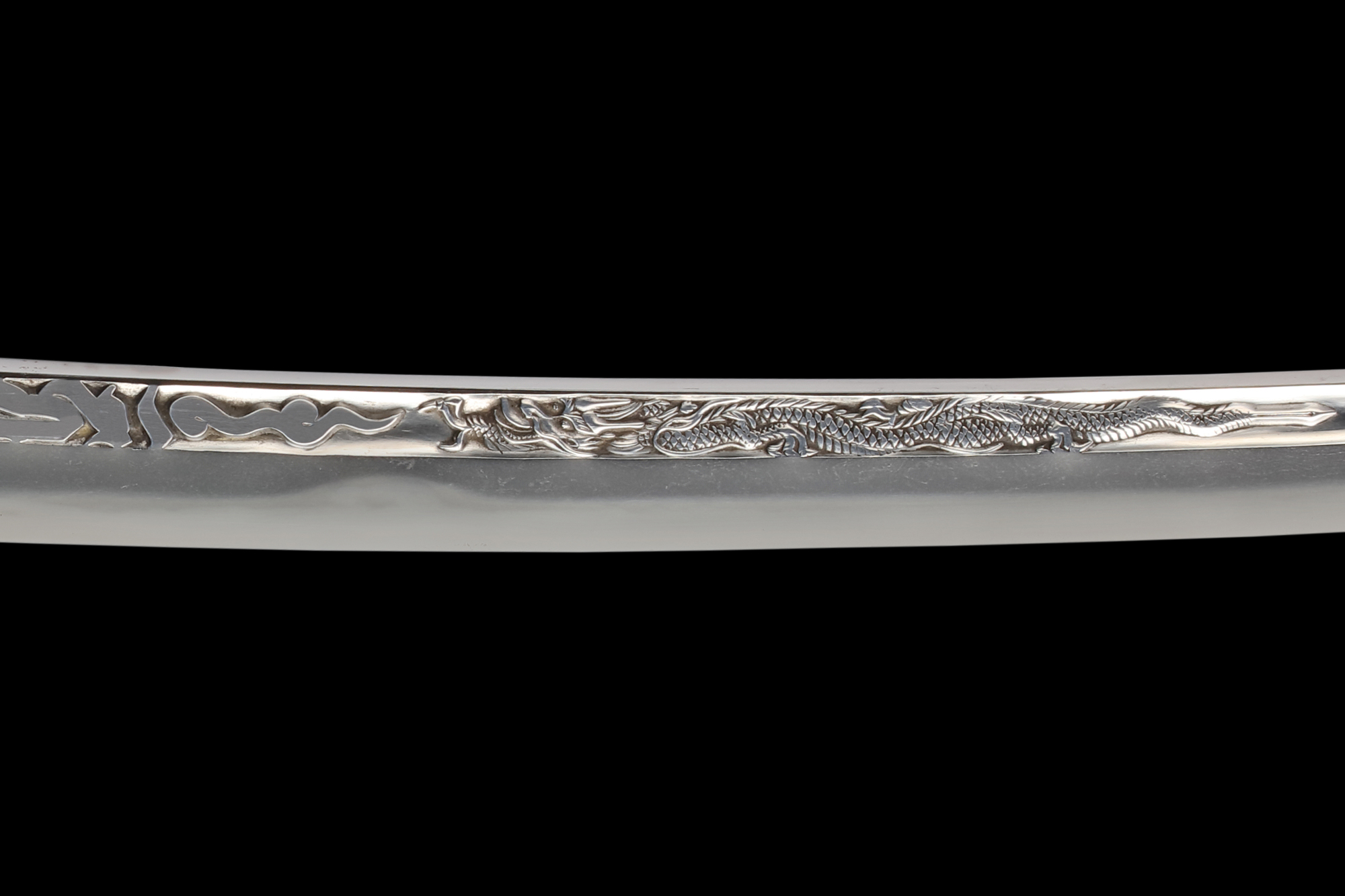

鞍馬関は、濃密な彫刻が見られる流派ですが、本脇差においても、それが施されています。一見すると相州物の風格を感じさせるこの彫刻は、極めて深く彫られており、見事な出来映えです。

本脇差の作風は、板目に杢目を交えた鍛えが細かいところまでよく整っており、直刃調で匂口(においぐち)は明るく小沸(こにえ)がよく付き、山城物の伝統と長所が余すことなく発揮されているのです。