本薙刀に与えられた号の由来、「天秤」(てんびん)とは、中央に支点がある梃子(てこ)を利用し、片方に品物を載せ、もう片方には分銅を載せて重さを比較測定する「はかり」です。正義を意味し、公明正大な裁きを象徴するモチーフでもあります。

この「河内守国助」の薙刀は、「下総関宿藩」(しもうさせきやどはん:現在の千葉県野田市)5万石の初代藩主「板倉重宗」(いたくらしげむね)の注文打ちであると伝わっています。

重宗は徳川家の譜代大名であり、父「勝重」(かつしげ)と2代に亘って京都所司代を務め、両者共に名所司代と称賛されました。

所司代の重要な任務は、現代で言えば「裁判官」です。重宗は、「徳川実紀」(とくがわじっき)によると「公務にあたって私心なく公平に処し、正直に決断することを常に心がけ、良臣として人々に広く高い評価を受けていた」と記されています。また、「名将言行録」には、罪人に申し開きがあれば聞き、何日もかけて調べ、疑問点がなくなってから死刑を執行したとあり、公正な裁きが評判になっていた様子がうかがえます。

この公明正大な重宗にふさわしい号を持つ薙刀は、6代藩主「板倉勝澄」(いたくらかつずみ)が「備中松山藩」(びっちゅうまつやまはん:現在の岡山県南西部)5万石に転封となるも、そのまま明治まで板倉家に伝来しました。

制作者である初代河内守国助は、「堀川国広」(ほりかわくにひろ)門下で学び、のちに初代「和泉守国貞」(いずみのかみくにさだ)と共に大坂新刀黎明期を代表する刀工となります。

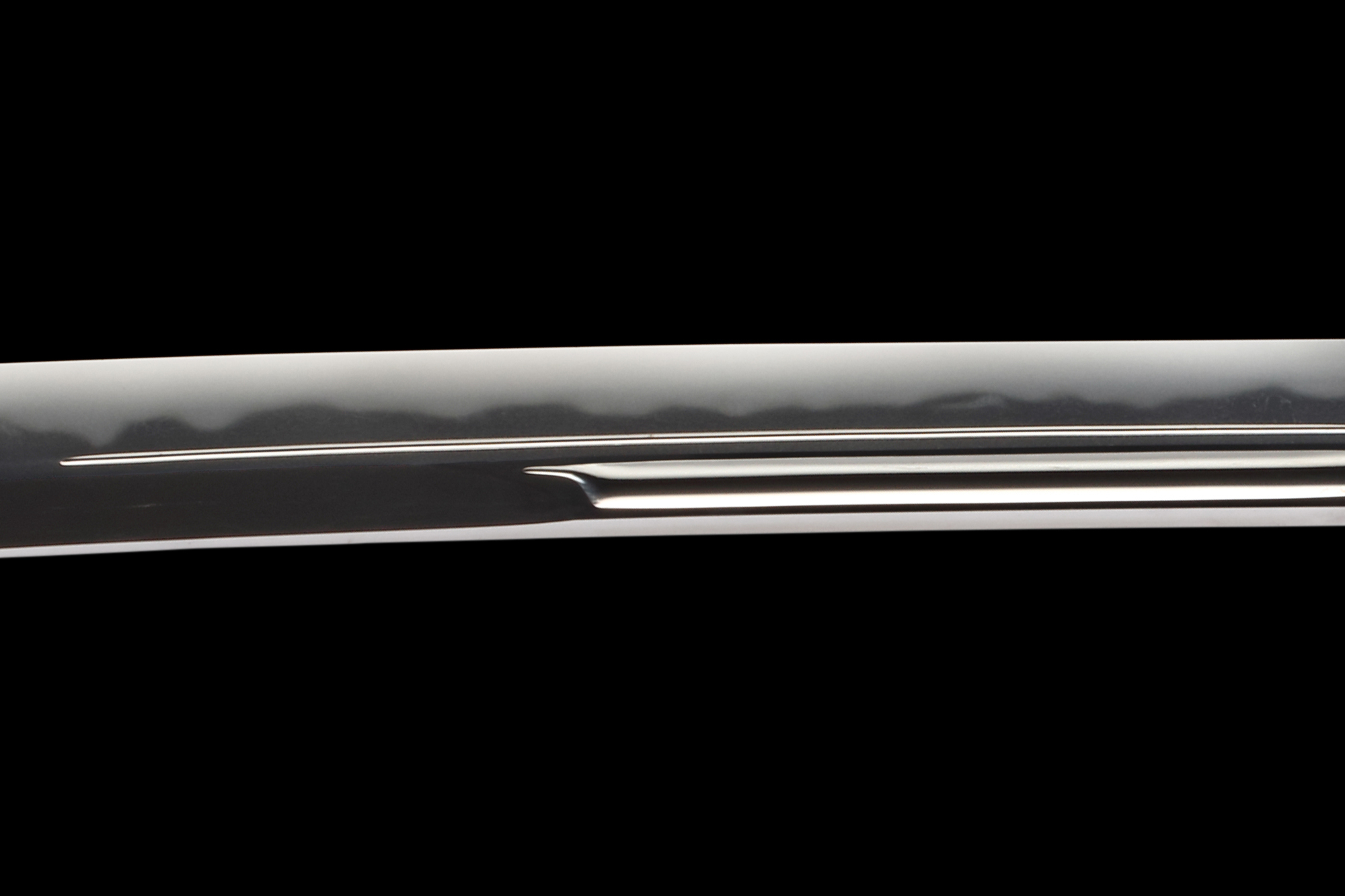

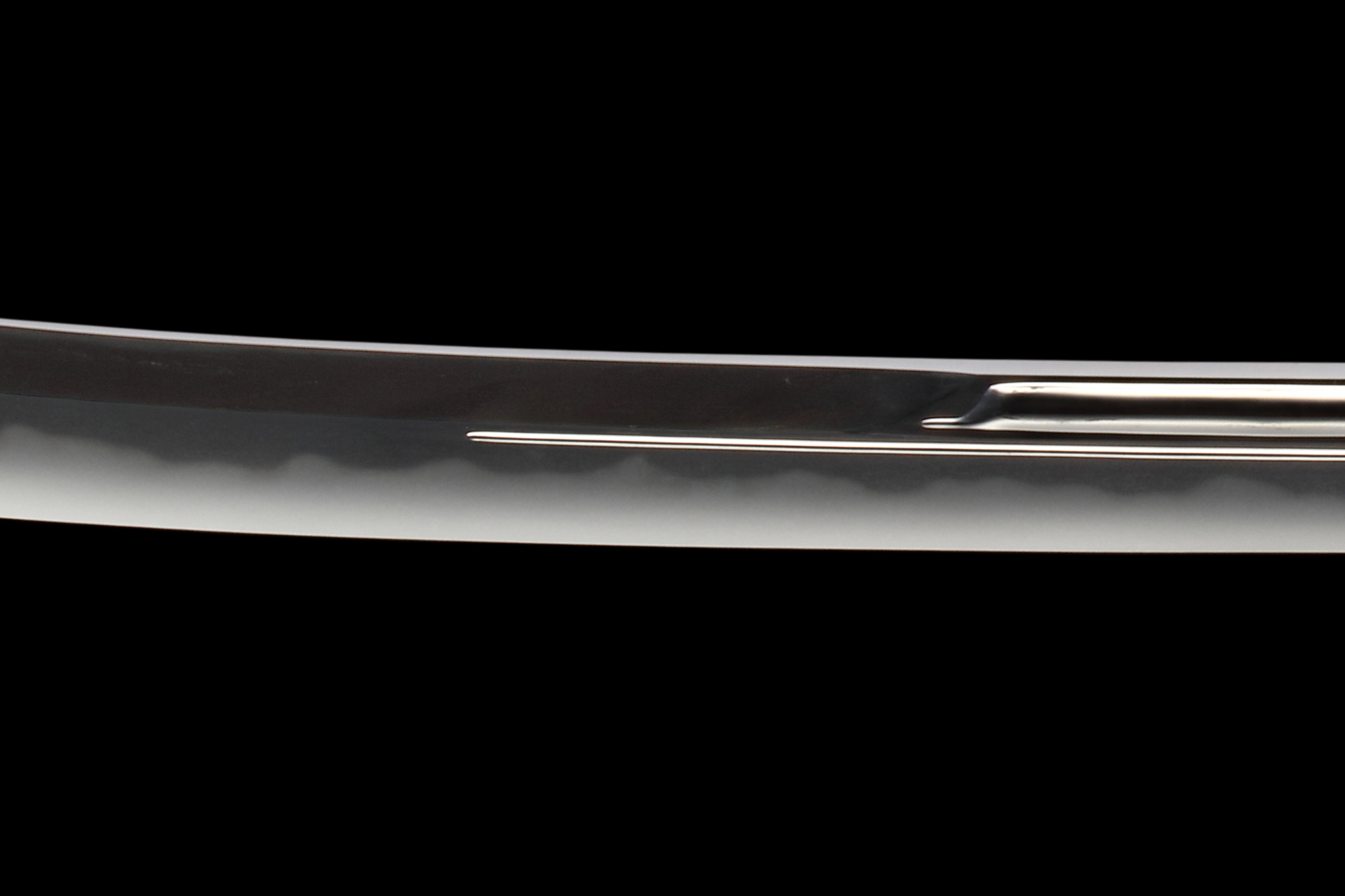

初代河内守国助の作品には特徴が良く表われており、この天秤も、地鉄(じがね)は板目肌の表面が流れごころとなって、銀鉱脈のようにきらきらとした地沸(じにえ)付き。地景が細かく入り、刃文は湾れ(のたれ)に互の目丁子(ぐのめちょうじ)で足が入り、匂い深く小沸(こにえ)付くと説明されています。