「刀 銘 肥前国忠吉[倶利伽羅]」は、「肥前忠吉」(ひぜんただよし)によって作られた1振です。大英博物館の日本刀展示会において日本刀の代表作の1振として展示されました。

忠吉は肥前国(ひぜんのくに:現在の佐賀県)の武家出身の刀匠で、鍋島家の命を受け「埋忠明寿」(うめただみょうじゅ)に弟子入りします。わずか3年で埋忠明寿から秘伝を伝授された忠吉は肥前へ戻り、藩主「鍋島勝茂」(なべしまかつしげ)に再度召し抱えられ、鍋島家の庇護のもとで作刀に専念することになりました。

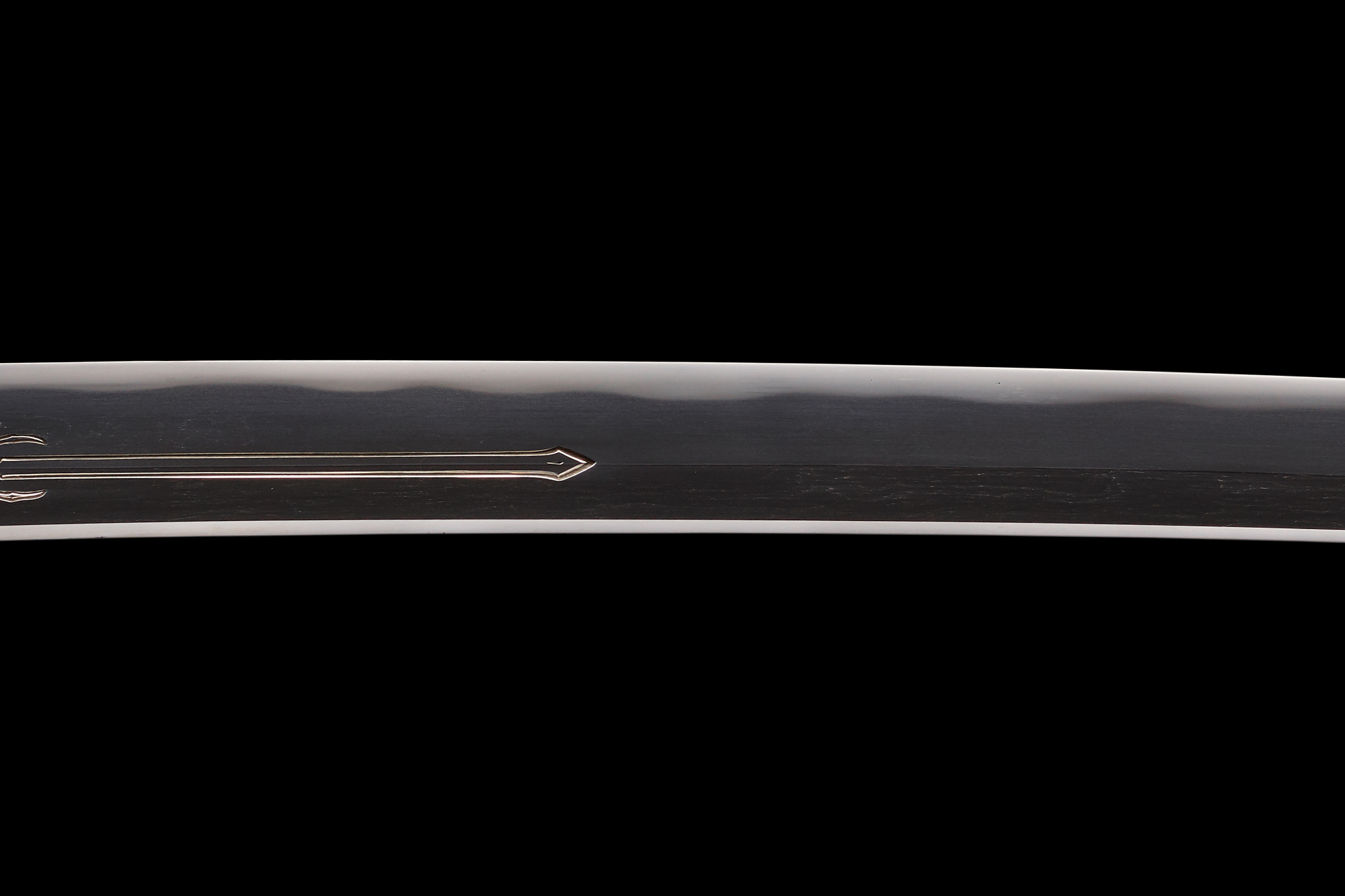

本刀の姿は鎬造り(しのぎづくり)で庵棟(いおりむね)、中鋒/中切先(ちゅうきっさき)。刃文(はもん)は、小湾れ(このたれ)を主に小互の目(こぐのめ)を交え、小足(こあし)が入り、小沸(こにえ)がよく付き、砂流し(すながし)がかかり、忠吉初期の作風を示しています。「直江志津写し」(なおえしづうつし)と称されるものであり、師の埋忠明寿が最も得意とする小湾れを継承した優品です。

また、表裏に施された彫物(ほりもの)も見事で、佩表(はきおもて)に真の倶利伽羅(くりから:龍が剣に巻きついて飲み込もうとしている意匠)・佩裏(はきうら)に三鈷柄剣(さんこづかけん:密教で使われる法具の一種)が彫られています。

彫師の銘はありませんが、忠吉と共に埋忠明寿のもとで彫を学んだ「宗長」(むねなが)によるものとみられ、倶利伽羅の丈がややつまり鎬筋(しのぎすじ)を中心に彫っている点が特色です。