本刀は、能登の守護大名から戦国大名となった「畠山義総」(はたけやまよしふさ)の佩刀と伝承のある、備前「吉岡一文字」の傑作刀です。

義総は、一向一揆を平定し、また、国作りにも積極的に尽力するなど智勇(ちゆう:知恵と勇気)に優れた武将であり、七尾(現在の石川県七尾市)に居城として名城「七尾城」を建設しました。

のちに本刀は、畠山家の重臣であった「長家」(ちょうけ)に伝わります。長家は、前田家に仕え、「加賀八家」(かがはっけ:加賀藩の家老衆)のひとつとして、「穴水城」城主3万3,000石の名門となり、江戸時代も栄えました。

鎌倉時代における備前物のもっとも大きな流れには、「一文字派」と「長船派」があります。「一文字派」は、鎌倉時代初期に福岡の地で鍛刀を行なった「福岡一文字」の系統を始めとして、鎌倉時代中期、吉岡に移住した「吉岡一文字」、そして鎌倉時代末期にあたる1324年(正中元年)頃に、岩戸で興った「正中一文字」などが隆盛を極め、それぞれから多数の良工が世に送り出されました。

「吉岡一文字」は、「福岡一文字」助宗の孫である「左衛門尉助吉」(さえもんのじょうすけよし)を祖としており、一派の中では、助光や助義などが著名な名工です。

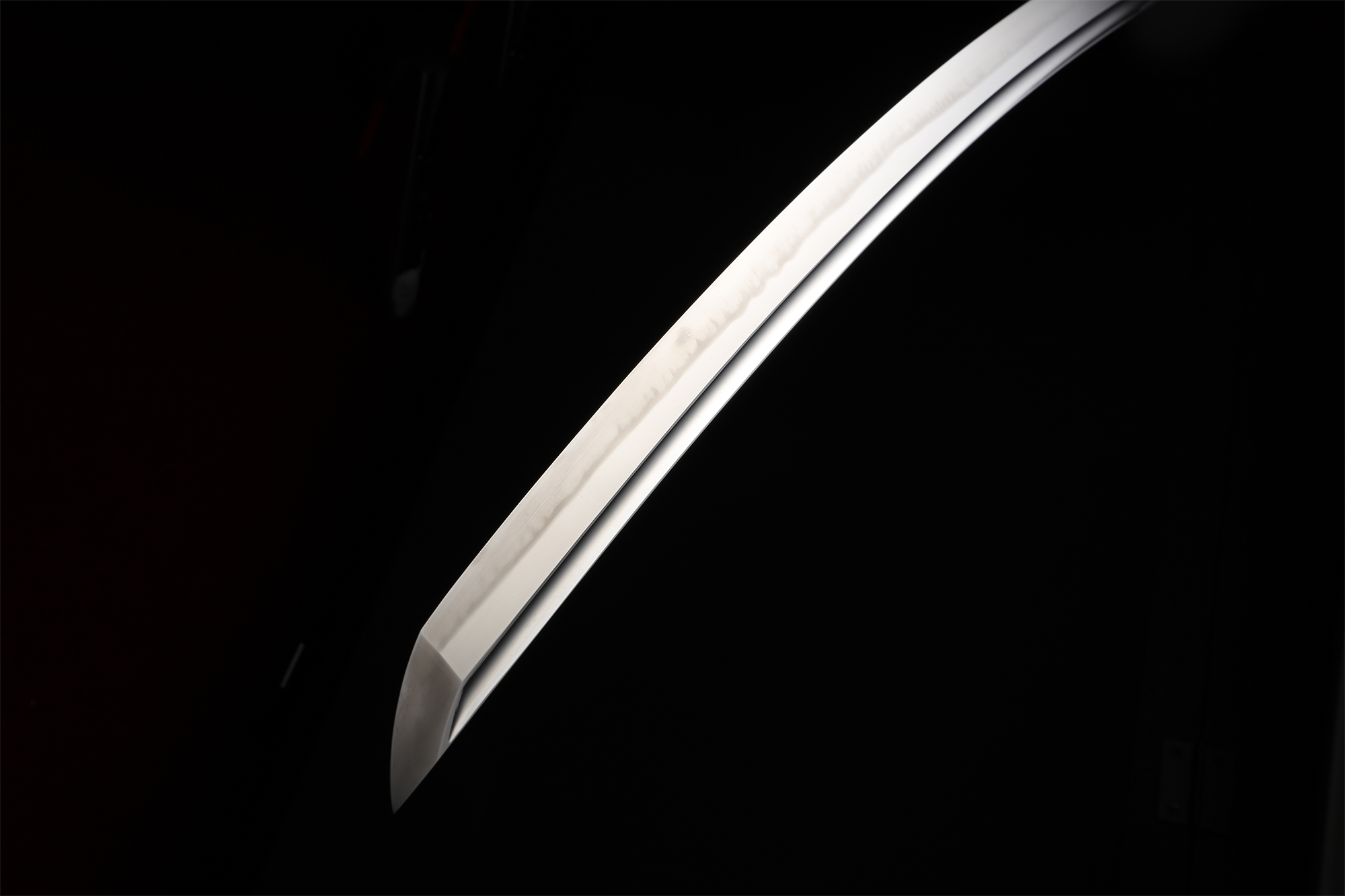

本刀は、総体に反りが浅く、元先の身幅(みはば)が少なく、鋒/切先(きっさき)も伸び、堂々とした力強い姿になっています。刃文は、大丁子乱れに互の目乱れ(ぐのめみだれ)や、逆ごころのある乱れが交じり、刃中の働きが実に見事で、乱れ映りが華やかに立つ1振です。