陣羽織

江戸時代

もっこうにおもだかもんあからしゃじんばおり 木瓜に沢潟紋赤羅紗陣羽織/ホームメイト

本陣羽織の背面上部に配されているのは、「沢瀉紋」(おもだかもん)と称される紋章です。

「沢潟」は水生植物における多年草の一種。葉の形状が、矢の先端に装着される「鏃」(やじり)に似ていることから別名「勝軍草」(かちいくさぐさ)とも呼ばれていたため、「福島家」や「水野家」といった多くの有力武将がその家紋の意匠に用いていました。

沢潟紋の後ろに施されているのは、中国から平安時代に伝わった植物、いわゆる「ボケ」を図案化した「木瓜紋」(もっこうもん)の意匠。こちらは「10大家紋」のひとつで、武家のみならず様々な身分の家で使われてきた家紋です。

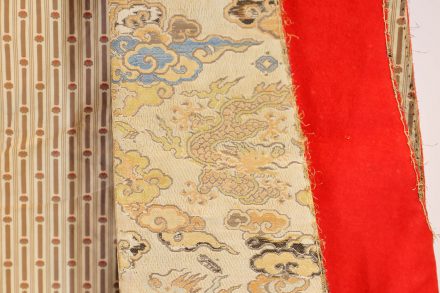

南蛮貿易によって日本に渡来した毛織物である赤色の「羅紗」(らしゃ)に、白色を組み合わせた配色が目を引く本陣羽織は、見返しや裏地も華やかで、見映えも良いのが特徴。

また、背面下部には太さが異なる白色の斜線が配されているだけでなく、その上には、小さな沢潟の意匠があしらわれており、本陣羽織の制作者または所持者が洗練された好みを持つ人物であったことが窺えます。

本陣羽織のように、良好な保存状態で現存する陣羽織はあまり多くないため、非常に価値が高い1領です。