陣羽織

江戸時代

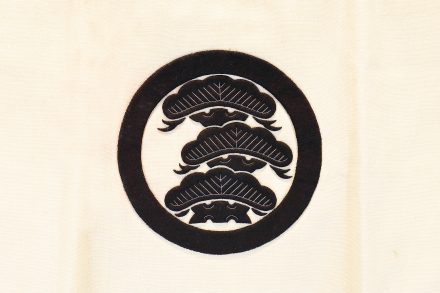

しろらしゃじまるにあらえだつきみぎさんがいまつもんじんばおり 白羅紗地丸に荒枝付右三階松紋陣羽織/ホームメイト

「白羅紗地丸に荒枝付右三階松紋陣羽織」は、真っ白な「羅紗」(らしゃ)生地で仕立てられた袖なし形の陣羽織。背中の家紋は「丸に荒枝付右三階松紋」(まるにあらえだつきみぎさんがいまつもん)です。

陣羽織は敵味方入り乱れる戦場のなかで自分の存在を主張するため、形状や色、素材などが大いに工夫され、多種多様な意匠が考え出されました。

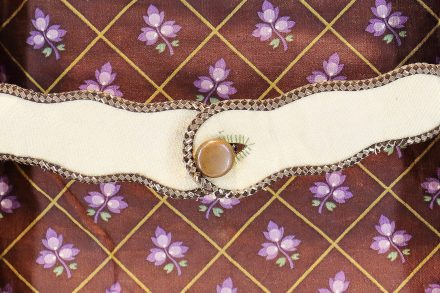

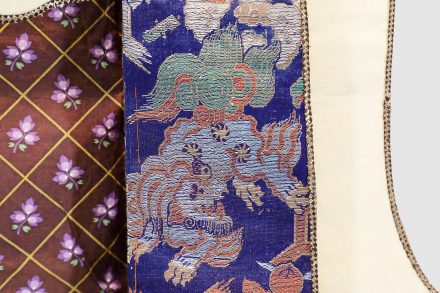

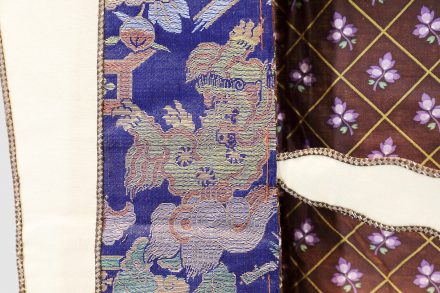

本陣羽織は典型的な袖なし形式ですが、襟と前襟には青地の牡丹獅子文様の錦を張り、紫の線を九十九折(つづらおり)に縫い付けた緋羅紗の肩章を使うなど色遣いに優れ、花模様の裏張が洒落た印象を醸し出しています。

16世紀後半、南蛮貿易で日本に伝来した毛織物の羅紗は防寒・防水性に富み、武家の間では甲冑(鎧兜)の上に着る陣羽織の生地として流行。しかし、羊毛が原料の羅紗は、日本で羊の飼育が長らくなかったことから国産されず、外国からの輸入が江戸時代の終わりまで続きます。

日本の毛織物産業は、明治時代はじめに新政府が現在の東京都荒川区南千住に毛織物工場の千住製絨所(せんじゅせいじゅうしょ)を設立したことで本格的に始まりました。