火事装束

江戸時代

だいみょうひけししょうぞく かめいけでんらい 大名火消装束 亀井家伝来/ホームメイト

「大名火消装束 亀井家伝来」は、津和野藩(つわのはん)亀井子爵家に伝来する火消装束です。

津和野藩は、現在の島根県鹿足郡津和野町周辺を治めていた43,000石の藩で、亀井家は1617年(元和3年)より廃藩まで津和野藩主をつとめました。

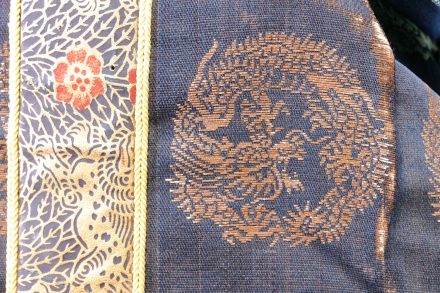

兜鉢(かぶとばち)は練革黒漆塗、吹返しは藻獅子文韋(もじしもんがわ:南北朝期以降に見られた図柄。水草のなかに唐獅子と牡丹が描かれた物)に朱漆塗の革覆輪(かわふくりん)を廻らせています。吹返し中央には「隅立四ツ目紋」(すみたてよつめもん)の金銅据紋。

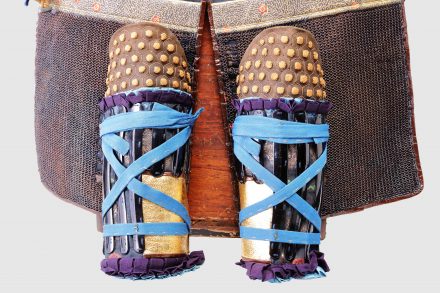

錣(しころ)、胴、袖は亀甲鉄(きっこうてつ:亀甲形の鉄板)を藍革包みとし、草摺(くさずり)は鎖網で、鞐(こはぜ:留具)を用いて胴に留めます。鞐はすべて唐金(からかね:銅と錫の合金。青銅)。火事装束のなかでも具足のように一式揃っている物は極めて稀で、非常に凝った作りです。第14代将軍「徳川家茂」(とくがわいえもち)所用の品にも、同様の物が見られます。

「火事とケンカは江戸の華」と言われますが、江戸では多発する火事に悩まされていました。1641年(寛永18年)、数百人が犠牲者となる日本橋桶町火事が発生し、その被害を教訓に、第3代将軍「徳川家光」(とくがわいえみつ)は水谷勝隆(みずのやかつたか)をはじめとする16の大名を指名して「大名火消」の組織を作りました。その主たる任務は江戸城を火災から守ることで、大火が起きると火事装束を身に纏い、指定場所へ赴き配置に付きました。

大名火消の火事装束は、火の粉よけの錣が付いた胄(かぶと)または陣笠(じんがさ)、羅紗(らしゃ:織目が見えないように仕上げた羊毛織物)の羽織、胸当(むねあて:前垂のような物。エプロン)、乗馬用の袴(はかま)、革足袋を一揃いとした物。機能的というよりも警備用の威厳的な服装で、後年は派手になっていきました。