-

室町時代 後期

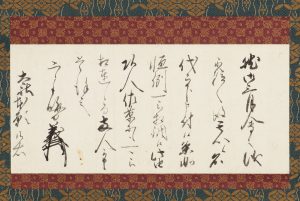

あまごよしひさ いずもたいしゃあてしょうそく 尼子義久 出雲大社宛消息 /ホームメイト

本書状は、1561~1566年(永禄4~9年)までの6年間、「尼子義久」(あまごよしひさ)が出雲国守護職在任中に書いた消息。

出雲大社で執り行なわれる「三月会」(さんがつえ:毎年3月1日~3月3日まで行なわれる祭礼)の行事について、尼子義久が「佐草」(大社の神主を務める家柄)に宛てて、「名代以下申し付けたので、恒例のようにお金をかけて準備を行なうように」と言う旨が記してあり、出雲大社は代々尼子氏の領地内にあったため、尼子義久が厚い信仰心を抱いていたことを示す内容です。

「尼子義久」は、幼名を「三郎四郎」と言い、のちに足利13代将軍「足利義輝」から「義」の字を授与して「義久」と改名します。

尼子義久の父は、戦国時代の武将「尼子晴久」(あまごはるひさ)。尼子晴久は、出雲国(現在の島根県東半部)の大名で、出雲をはじめ隠岐(現在の島根県隠岐郡隠岐の島)や備前(現在の岡山県南東部)など、山陰山陽11ヵ国のうち8ヵ国の守護を兼任した中国地方一の大大名として有名です。

尼子晴久は長きに亘り、毛利元就と覇権を競い合っていましたが、尼子義久は尼子晴久の急死後、石見銀山(いわみぎんざん:現在の島根県大田市にある日本最大の銀山)を巡る毛利元就との対決路線を変更して、足利幕府の仲介のもとで和平をすすめます。しかし毛利元就は、これを利用して尼子義久への攻略を画策。この行動がのちに尼子義久勢力の崩壊へと繋がっていきます。