硯箱

江戸時代

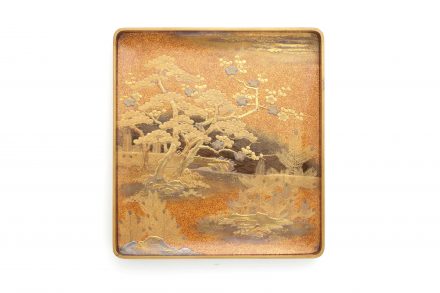

ろうかくさんすいまきえすずりばこ 楼閣山水蒔絵硯箱/ホームメイト

奈良時代以降に筆と墨を用いた「筆墨」(ひつぼく)による書写が盛行するにつれて、蒔絵(まきえ:漆で描いた文様に、金や銀などの粉を蒔き付ける加飾技法)などの装飾を施した硯箱が制作され始めました。

その後、硯箱が貴族や武家などの上層階級の調度として必要不可欠な物となり、主要な位置を占めるようになっていきます。そして、江戸時代になると、古典や名所を題材とした「金蒔絵」を施した豪華絢爛な作品が、数多く制作されるようになったのです。

本硯箱の蓋表は、中央に「高蒔絵」で描かれた桜と松の木によって、春を待ちわびる喜びや祝いを表す吉兆の図で構成され、「銀蒔絵」で描かれた滝と流水は、躍動感があり、画面を一層引き立たせています。

また、蓋裏は全面に施された松・竹・梅で慶事の図で構成。松や竹は寒い冬でも緑を保ち、梅は寒い中、花を咲かせることから、正月の門松にも使われることで知られており、「松竹梅」は、「歳寒三友」(さいかんのさんゆう)とも称されます。

本硯箱には「小刀」、「錐」(きり)と共に「墨ばさみ」が付属していますが、各々「金梨地」に入念な蒔絵が施されており、墨を研ぐための水を入れておく容器 「水滴」(すいてき)は、「四分一」(しぶいち:銀と銅の合金)を使用して梅花の輪郭をそのままの形状とする「容彫」(かたちぼり)の技法で制作。装飾性豊かな作品です。