本甲冑(鎧兜)は、兜に鏨銘(たがねめい)で「相州住国春」と入れられた江戸時代の「当世具足」です。

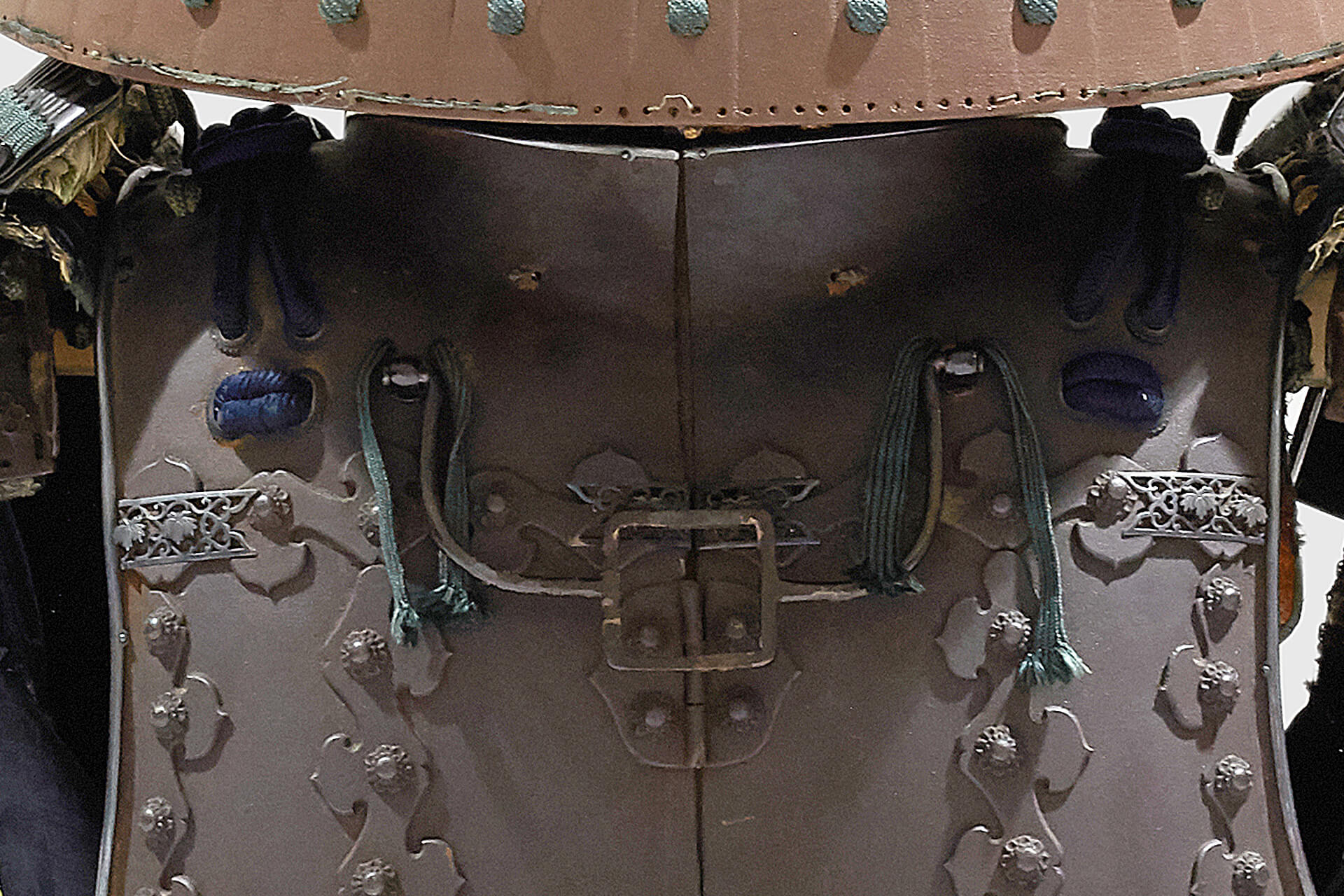

胴は、前胴の胸板上部中央が取り外しできる瑠璃斎胴という形式。背面の中央が蝶番(ちょうつがい)で繋いであり、中央に鎬(しのぎ)が立った胸部を開閉して着脱する形となっています。胴の脇や背面には花型の切鉄(きりがね:紋や図柄を切り出した薄い鉄の板)を廻らせて座金とし、蔦紋の銀金を随所に散らすなど、華やかで凝った1領です。

兜は「鉄錆地三十二間筋兜」で、眉庇(まびさし)には銀で雨龍(あまりゅう/あまりょう:雨をつかさどる龍)、筋間には金銀でたなびく雲が象嵌された豪奢な造り。塗りや仕立てなど様々な箇所にこだわり、調和がとれた高級感のある変わり具足です。

当世具足とは、室町時代後期から隆盛した籠手(こて)や佩楯(はいだて)、臑当(すねあて)など、「小具足」(こぐそく)が附属した1揃いの甲冑(鎧兜)のことを言います。

本甲冑(鎧兜)の籠手には、薬などを入れるための瓢簞型の小さな小物入れも附属。手甲には、三つ引きの家紋が入れられています。