本甲冑(鎧兜)は、彦根藩(ひこねはん:現在の滋賀県)・井伊家に仕えた井伊藩士「伊藤権兵衛」(いとうごんべえ)が所用した「当世具足」です。伊藤権兵衛は馬廻り(主君の護衛をする親衛隊)や馬術指南役などを務め、「戊辰戦争」でも大活躍した人物だと伝わります。

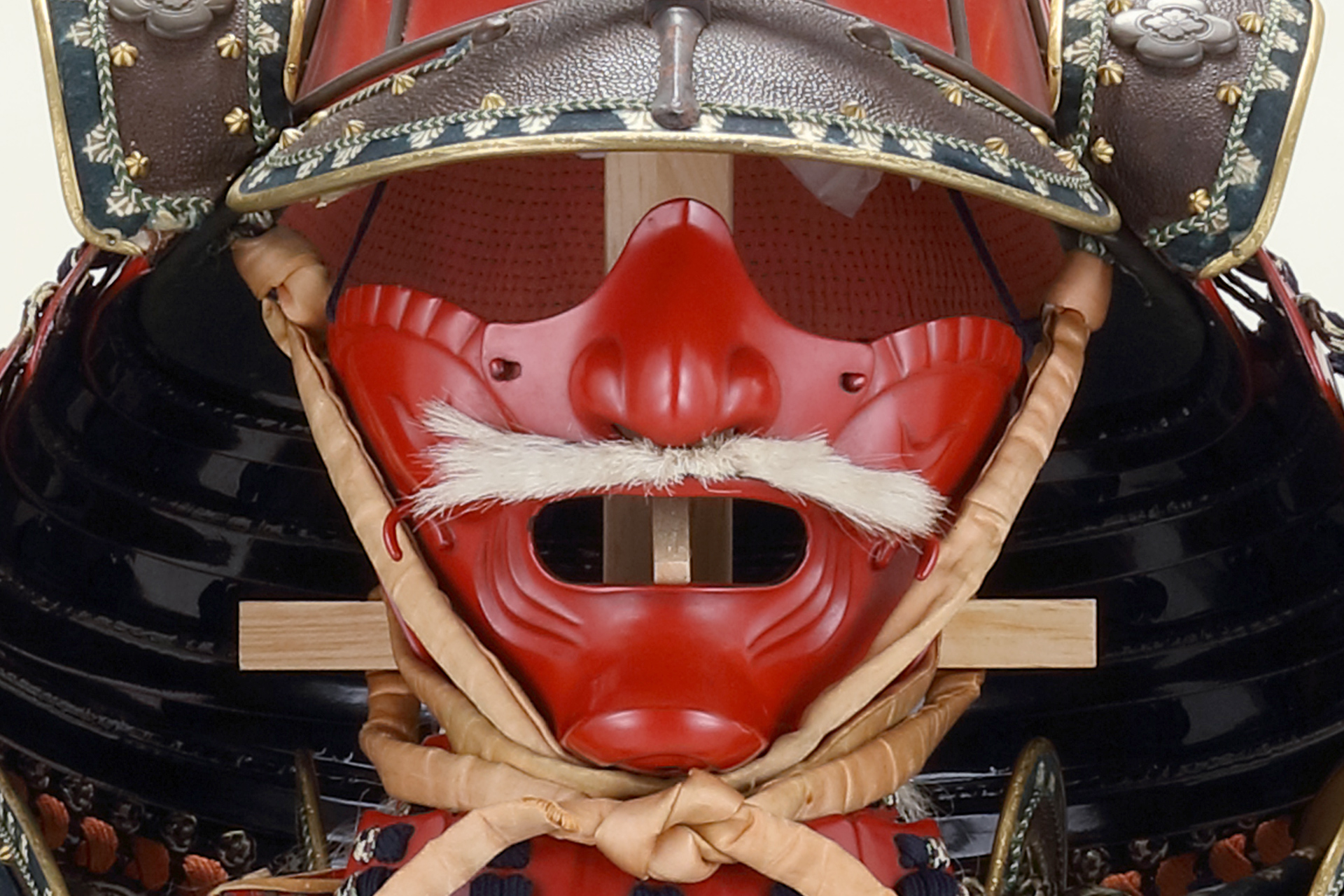

本甲冑(鎧兜)は、兜・胴・袖・籠手(こて)・佩楯(はいだて)・臑当(すねあて)・草摺(くさずり)に至るまで「井伊の赤備え」とも言われる美しい朱塗漆で仕上がっているのが、最大の特徴。井伊家の赤備えとは、初代彦根藩主「井伊直政」(いいなおまさ)が戦場で身にまとい「井伊の赤鬼」と恐れられるほどの武勇を誇ったことにあやかり、井伊家では藩主と藩士達も赤備えの甲冑(鎧兜)を代々用いたとされています。

より目を惹くのが、戦場において自らの存在を誇示するためだと言う兜の金色の前立(まえだて)。胴は「縦矧桶側二枚胴」(たてはぎおけがわにまいどう)という板札を縦につないで作られた物で、左側から着脱します。

また、鎧の上から羽織る「陣羽織」である「朱羅紗陣羽織」(しゅらしゃじんばおり)を付属。羅紗とは、毛織物の一種で12世紀頃のセルビアの首都ラサで生産され「南蛮貿易」により日本へと伝来しました。他には、鎧をしまう唐櫃(からびつ)と、所用者であった「伊藤権兵衛」の名前を染め抜いた旗指物を付属。本甲冑(鎧兜)は、比較的新しい時代に作られたこともあり、保存状態と質共に良好の名品となっています。