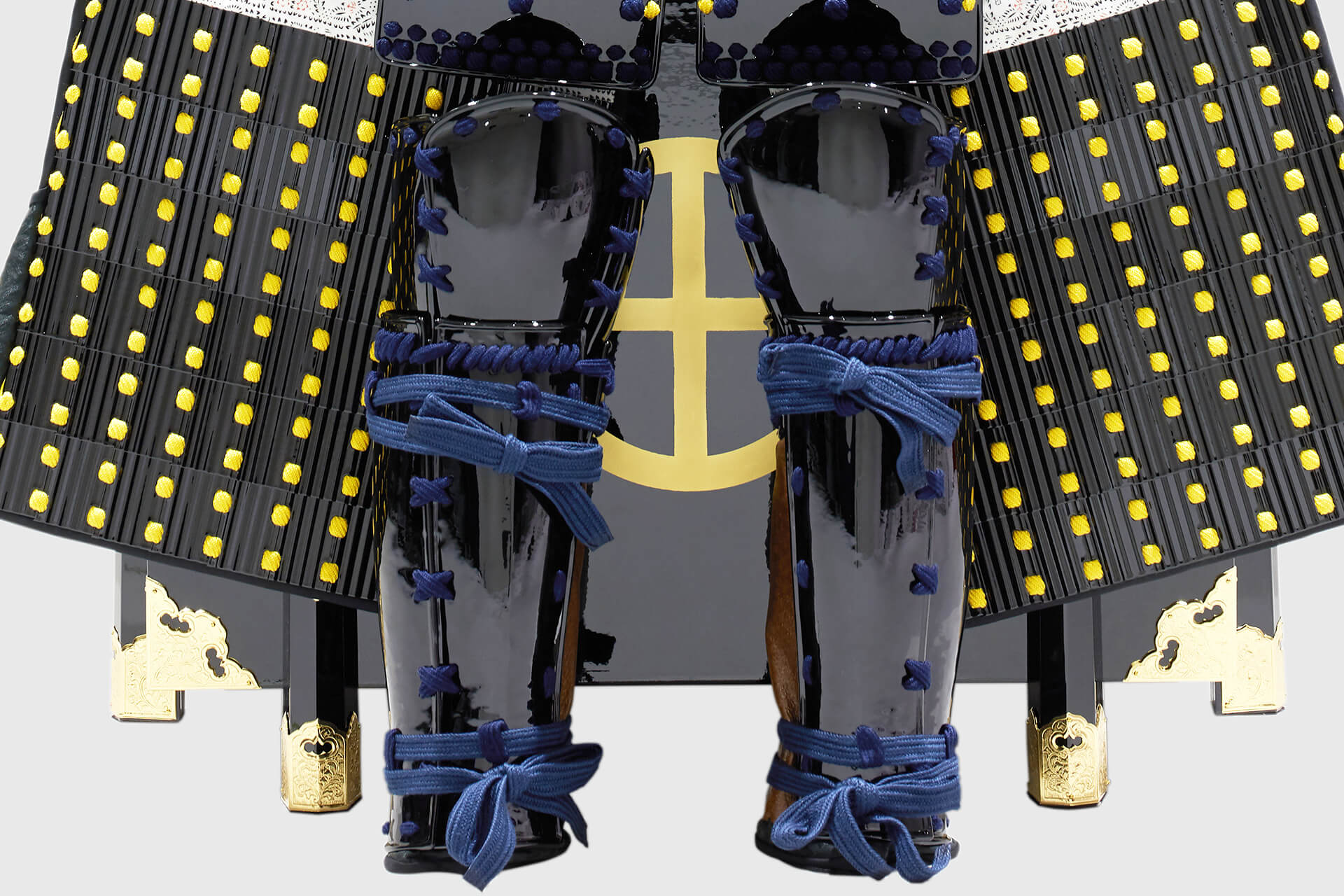

本甲冑(鎧兜)は、仙台藩(現在の宮城県)初代藩主を務めていた猛将「伊達政宗」(だてまさむね)所用の「鉄黒塗五枚胴具足」(てつくろぬりごまいどうぐそく)を模して制作されたレプリカです。

この五枚胴具足は、1585年(天正13年)、「佐竹家」と「伊達家」の間で勃発した「人取橋の戦い」(ひととりばしのたたかい)において、伊達政宗が着用したことでも知られています。

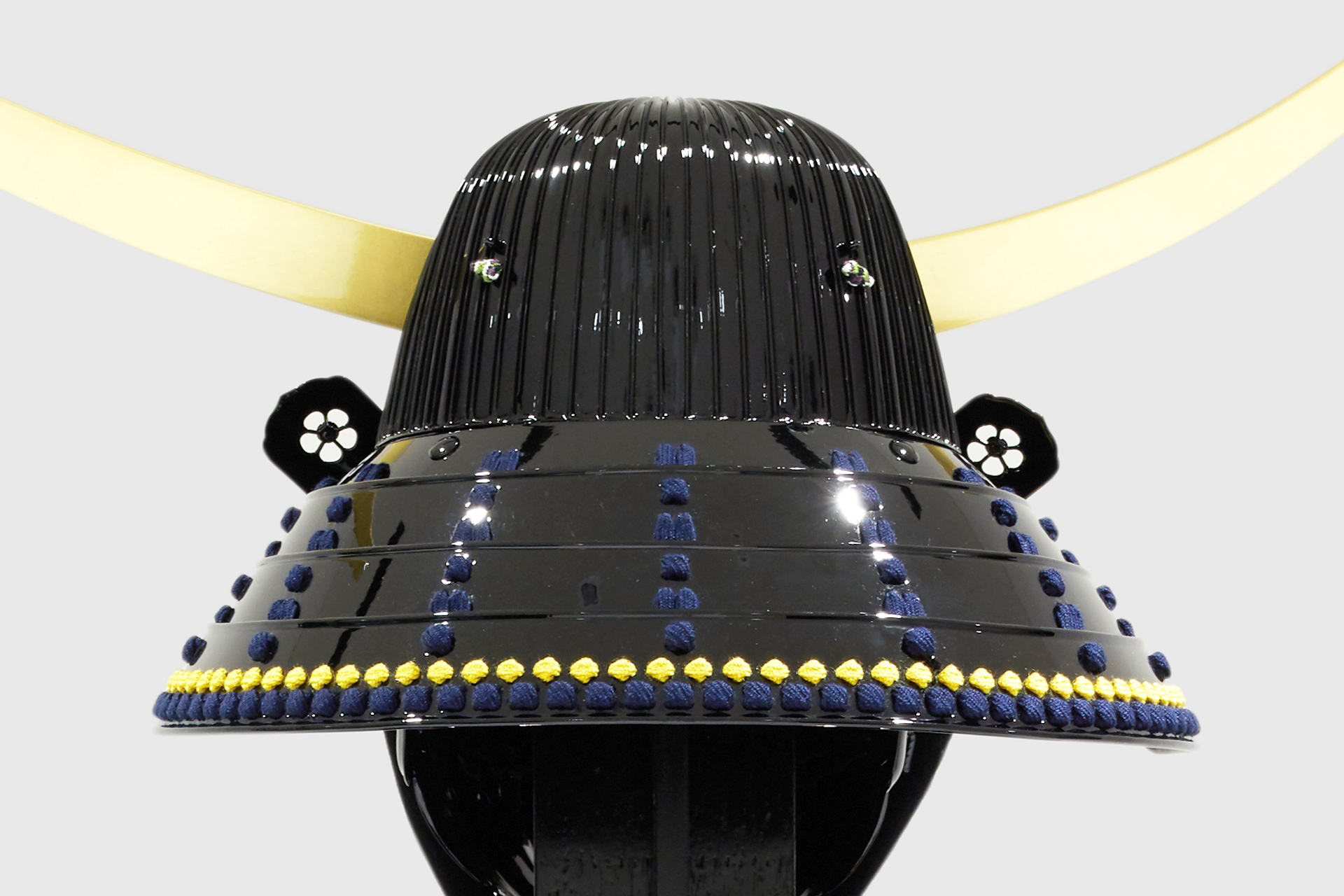

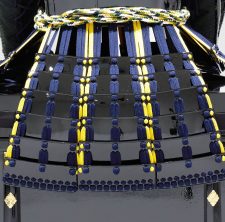

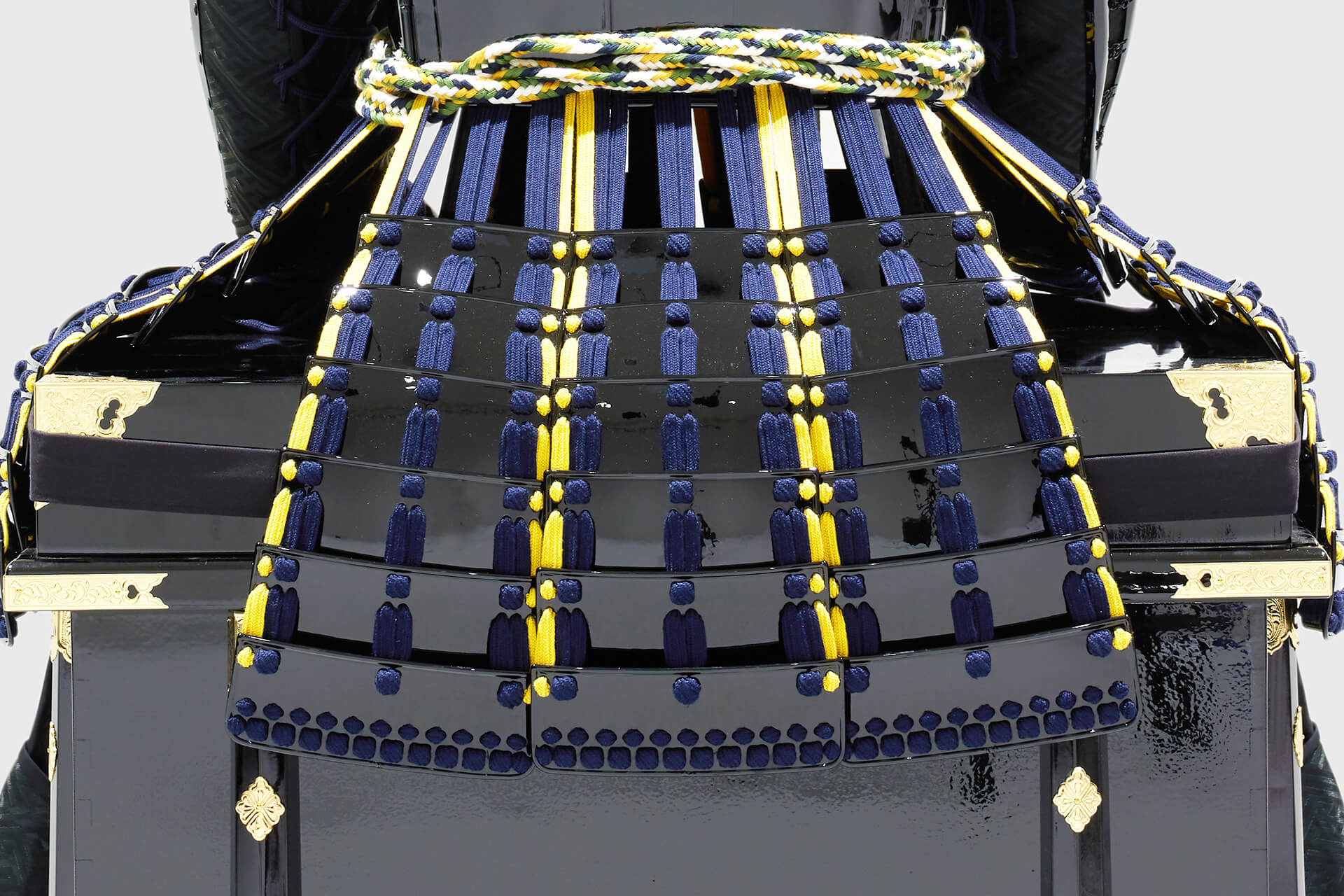

一見すると地味にも思える黒色ですが、どこか洗練された雰囲気があり、伊達政宗のセンスの高さが感じられる1領です。

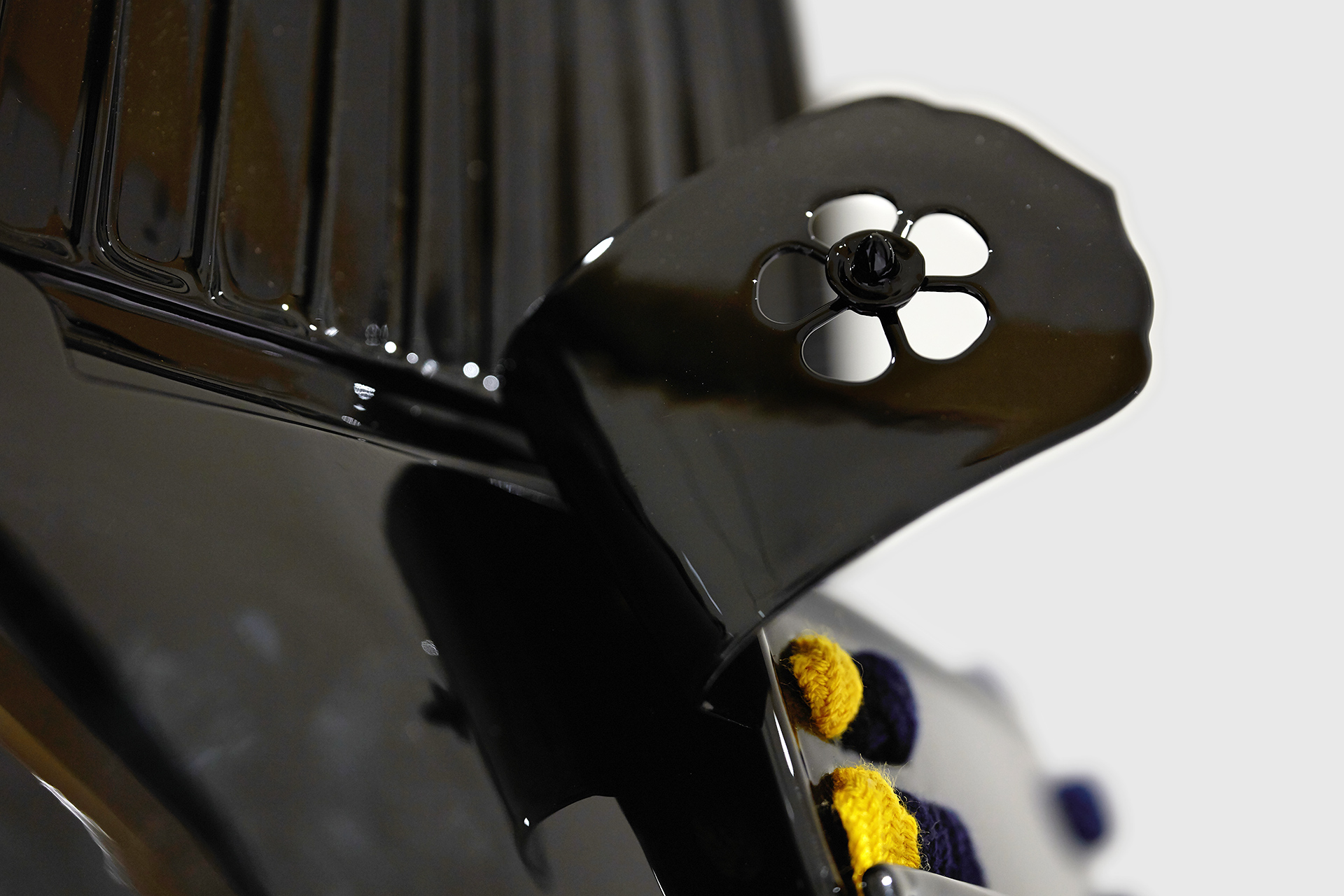

本甲冑(鎧兜)において最も注目していただきたいのは、やはり「兜鉢」(かぶとばち)の部分。頑丈な「六十二間筋兜」(ろくじゅうにけんすじかぶと)の形式が用いられ、「独眼竜」(どくがんりゅう)の眼帯と並んで、伊達政宗のトレードマークである三日月型の「前立」(まえだて)に、本金箔が使われているところが特長です。

左右非対称であることが印象的な三日月の前立は、その意匠を伊達政宗自身ではなく、父・伊達輝宗(だててるむね)が考案したと伝えられています。

また、月は「仏の御加護」を象徴することから、天下統一の野望を持つ息子・伊達政宗の成功と守護を願う、父・伊達輝宗の祈りが込められていると推測されているのです。