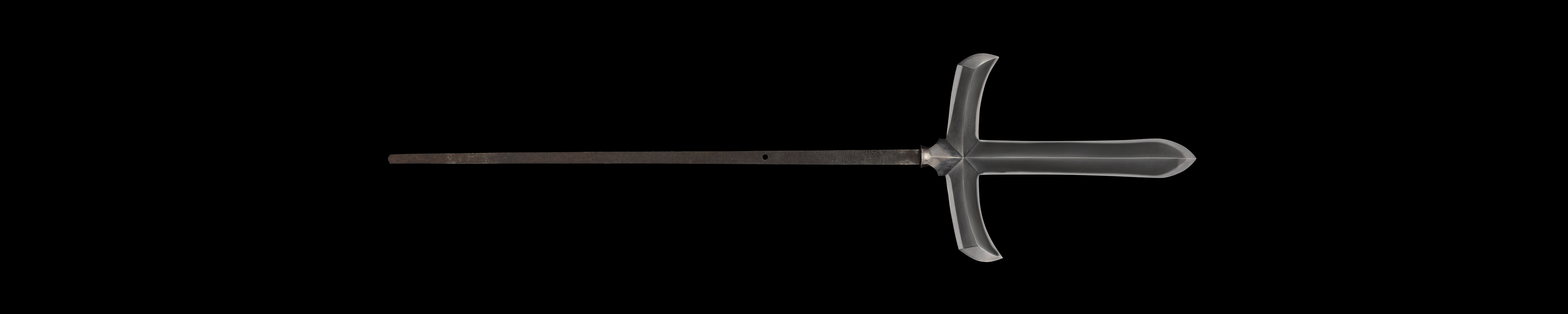

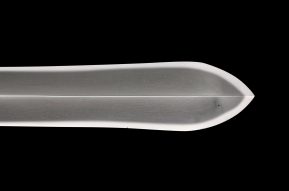

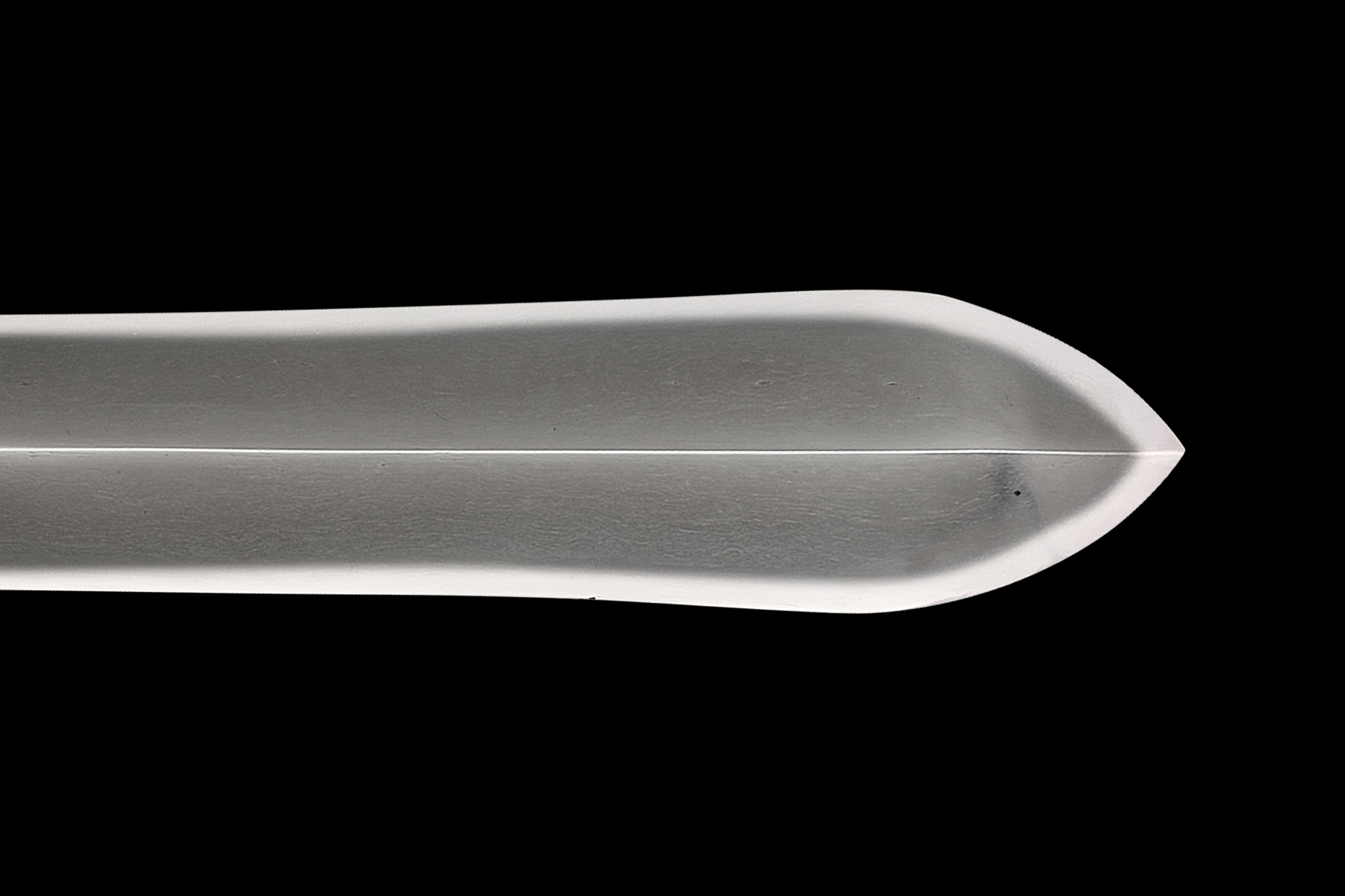

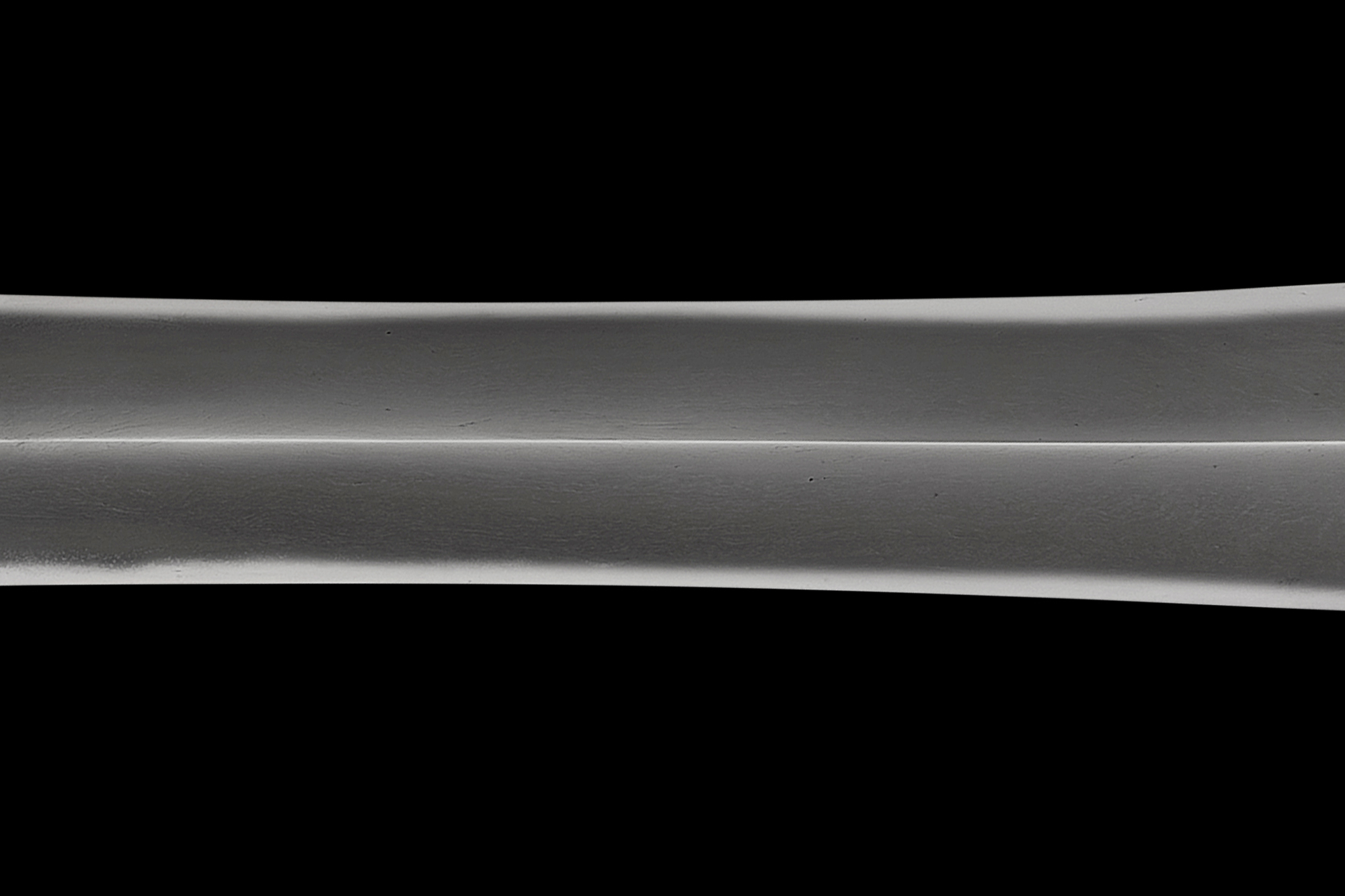

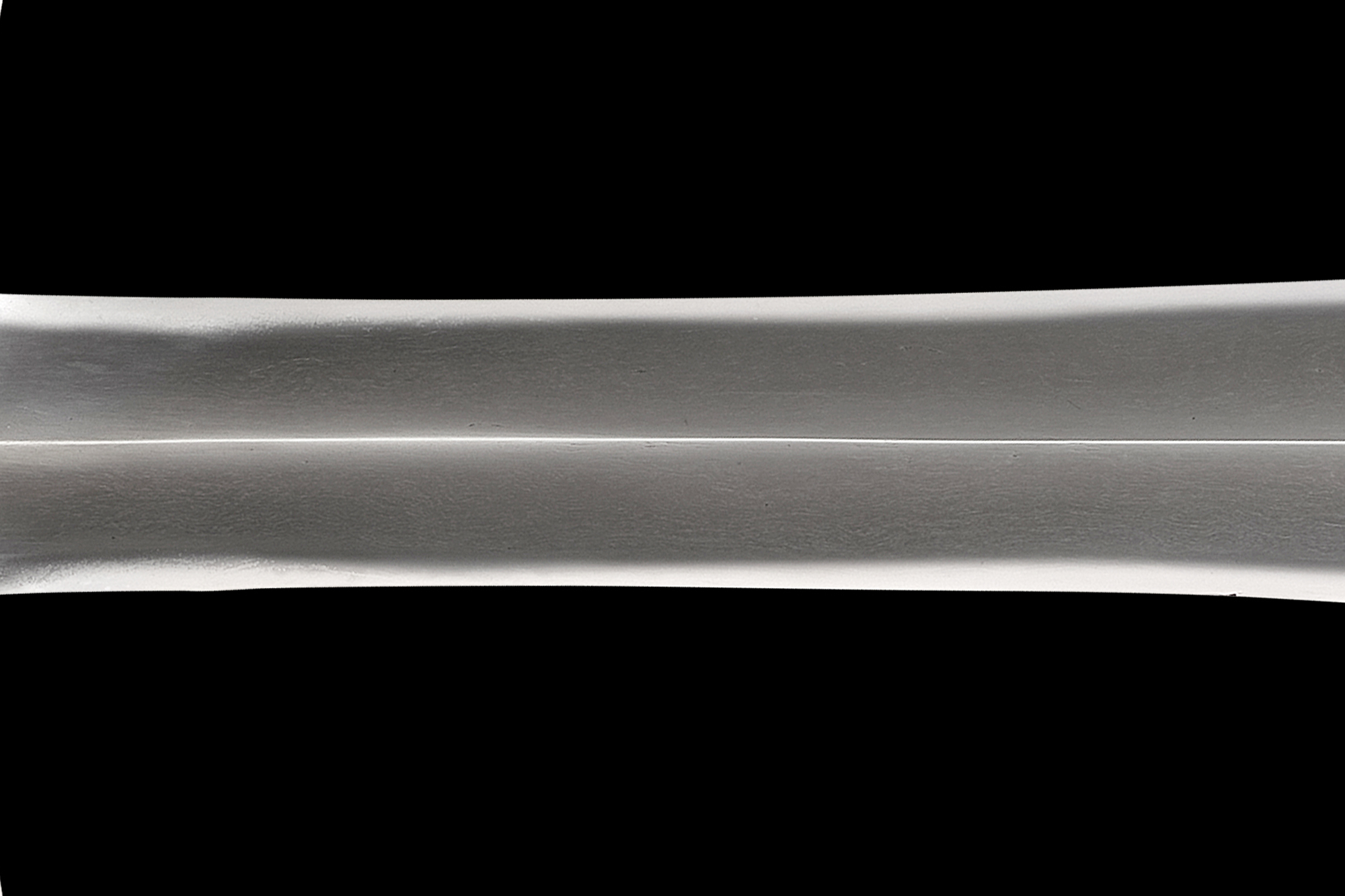

本槍は、穂の部分から鋭い枝刃となった鎌が、上向きに突き出ている十文字槍。

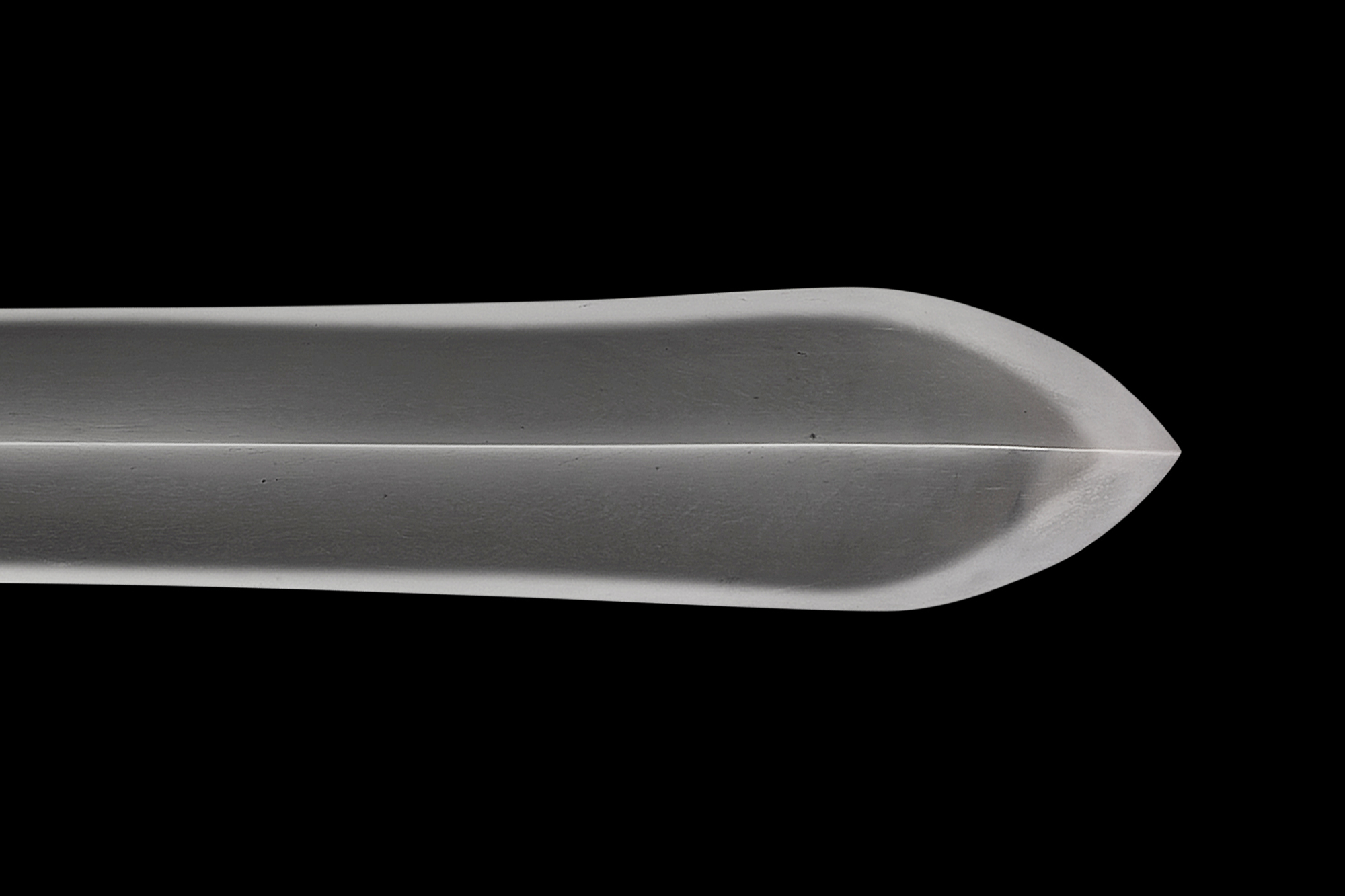

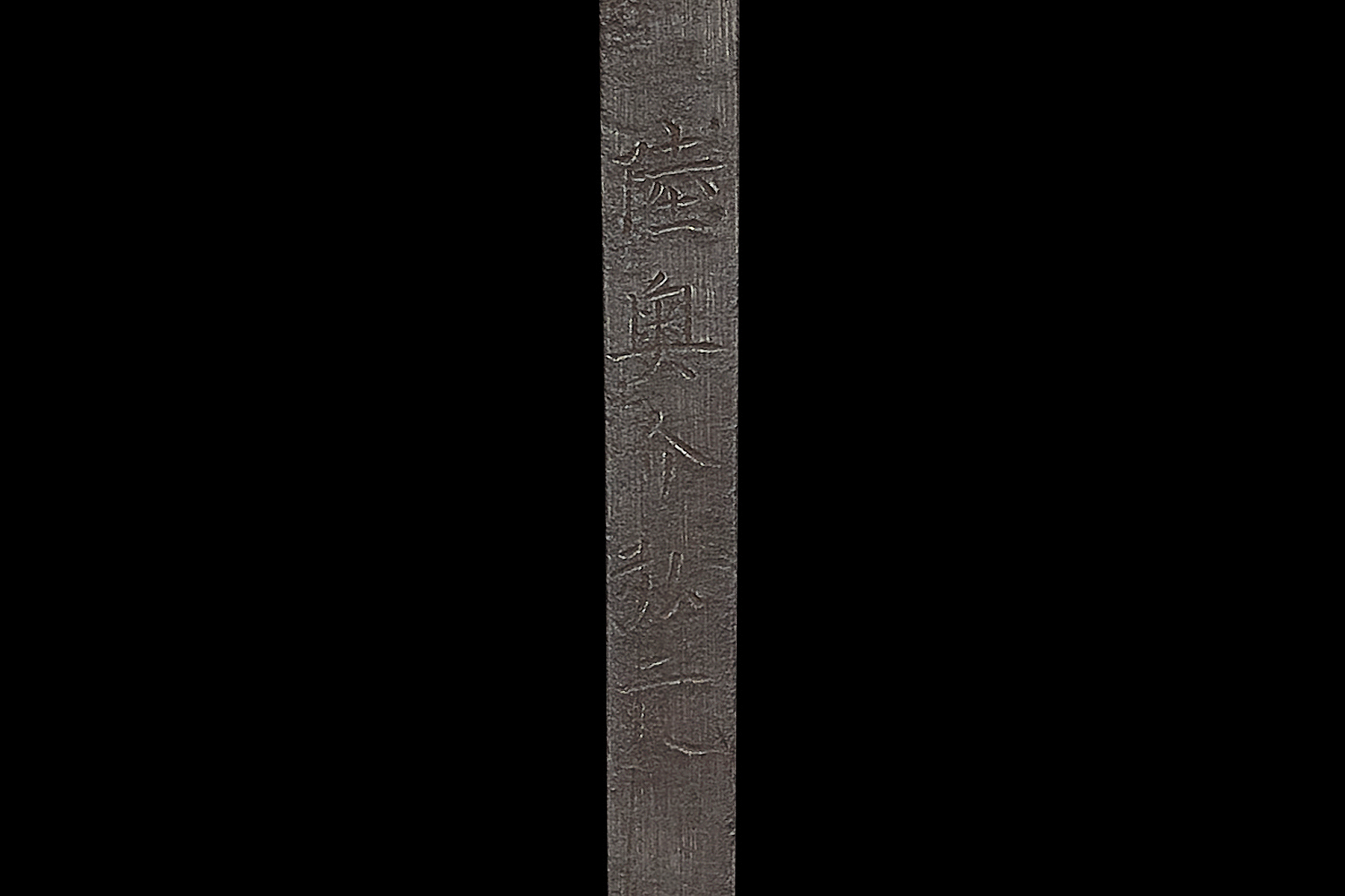

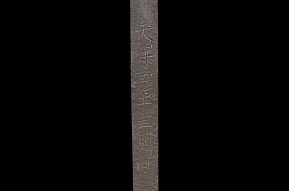

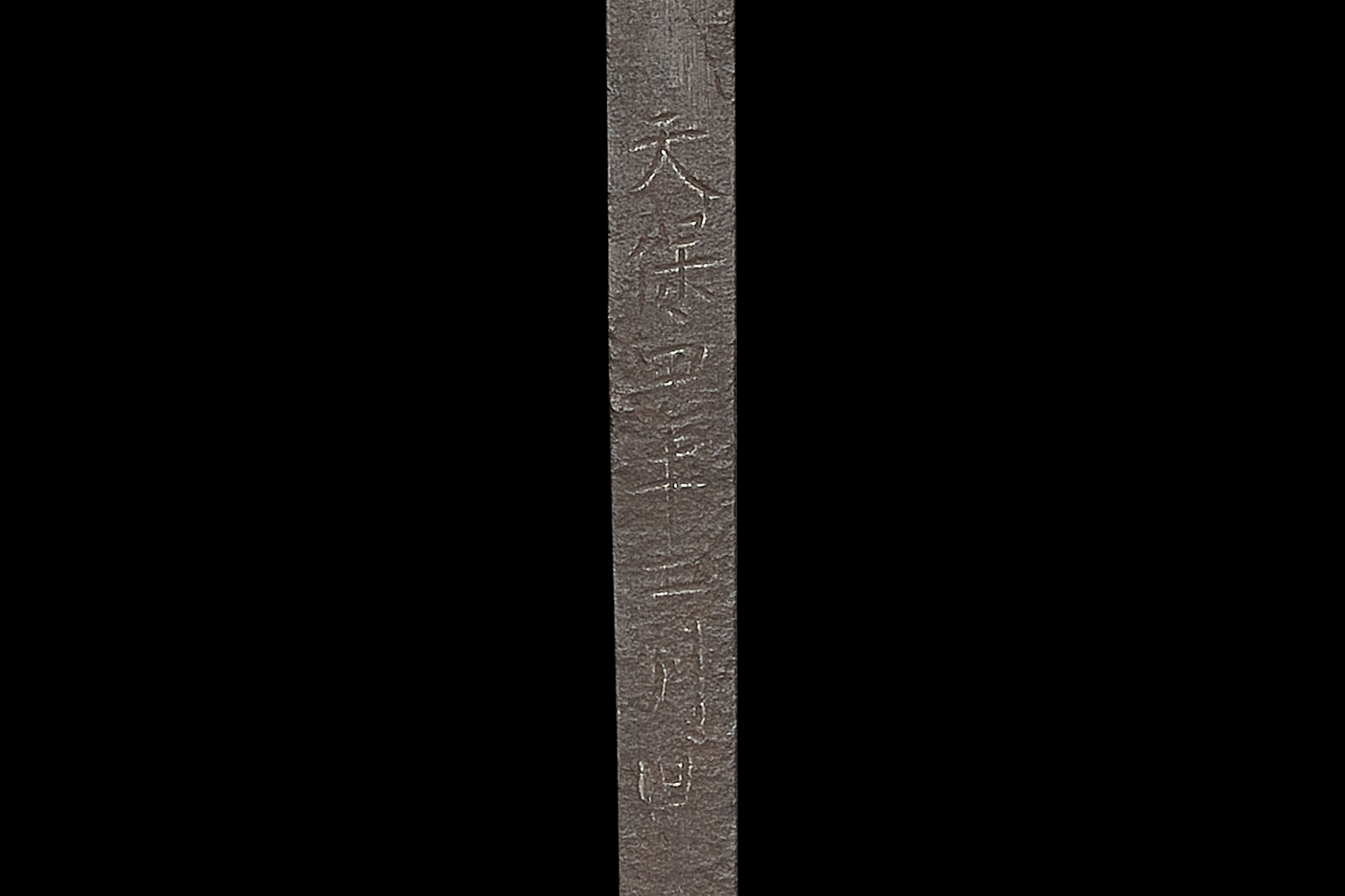

小板目肌に地景入る古作を狙った地鉄(じがね)が特徴で、刃文は小沸出来の細直刃で匂口が締まります。1833年(天保4年)、刀工「陸奥介弘元」(むつのすけひろもと)が、現在の福島県二本松市に位置する二本松藩で本槍を制作しました。

陸奥介弘元は、1778年(安永7年)に二本松藩の鉄砲鍛冶職人である「古山久四郎」(こやまきゅうしろう)の末子として出生。1805年(文化2年)に27歳を迎えた頃、江戸に入り、新々刀の開祖として名高い刀匠「水心子正秀」(すいしんしまさひで)のもとで作刀を習得しました。

1807年(文政4年)には、師匠の水心子正秀から奥義「剣工秘伝志」を伝授され、刀工として名を上げ、「陸奥介」(むつのすけ)の官位を得ました。

その後、陸奥介弘元のもとへ刀剣の制作依頼が相次ぎ、藩に属する刀工として多くの諸藩から歓迎の声が上がりましたが、陸奥介弘元は、二本松藩主「丹羽長富」(にわながとみ)からの帰国の命に従います。以後、二本松藩専属の刀工となり、藩士のために多くの刀剣を鍛造しました。