剣とは、両方に刃がある諸刃(もろは)のこと。日本では片刃の日本刀が主に使用されたため、剣の需要は少なく、平安時代以降は密教の道具として用いられました。

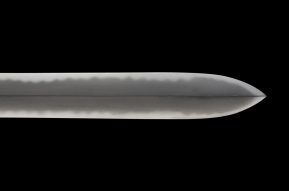

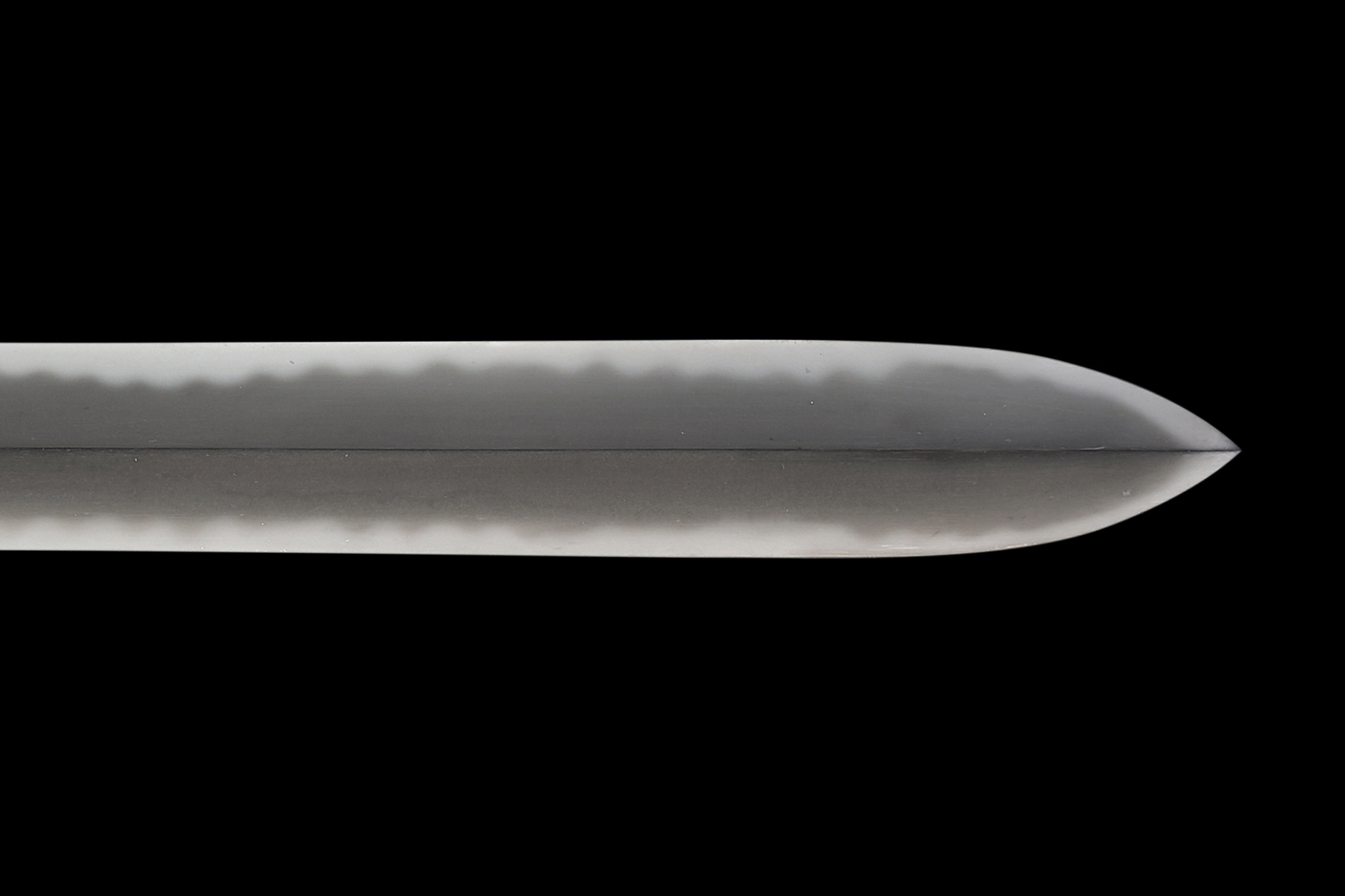

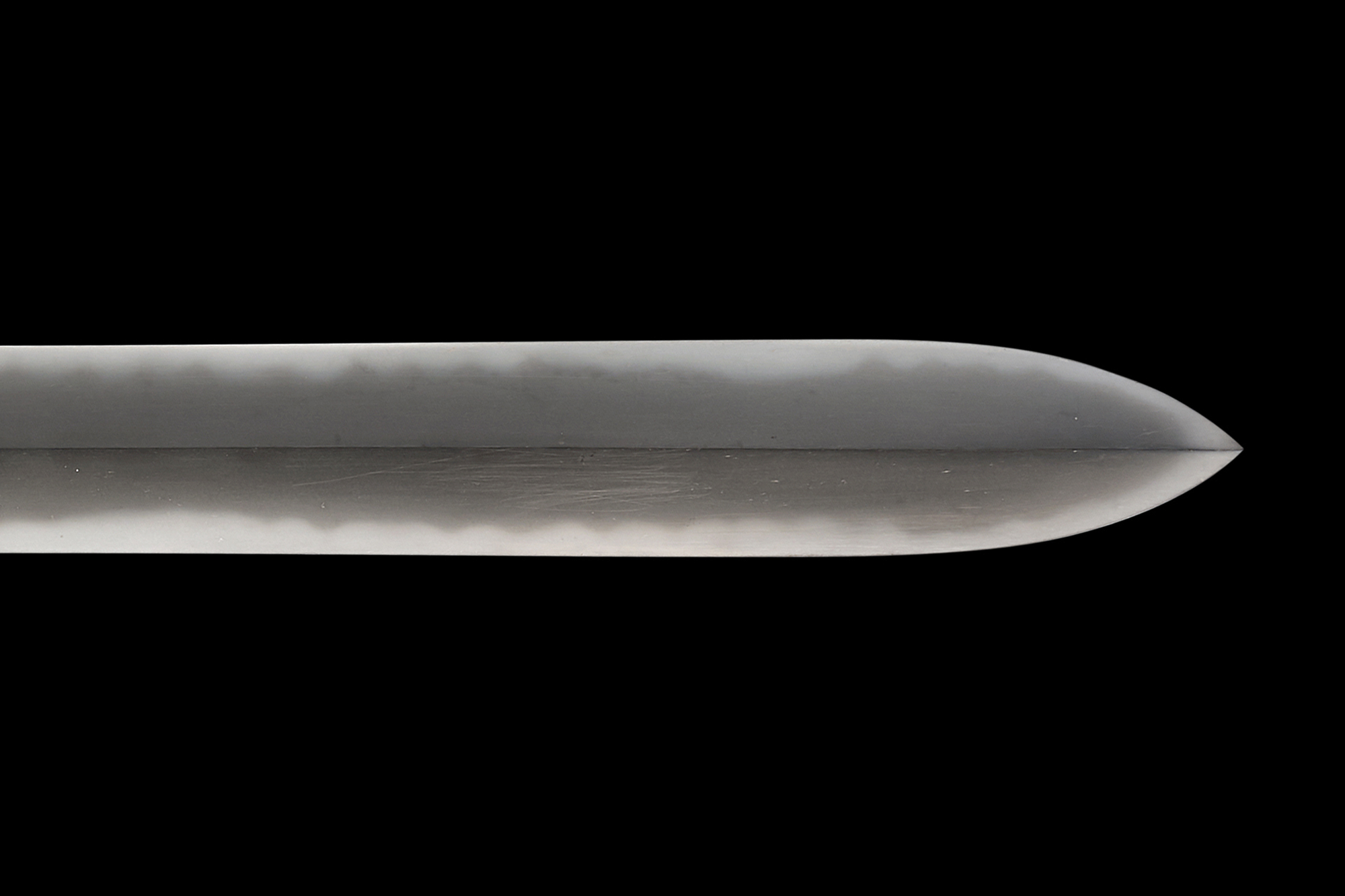

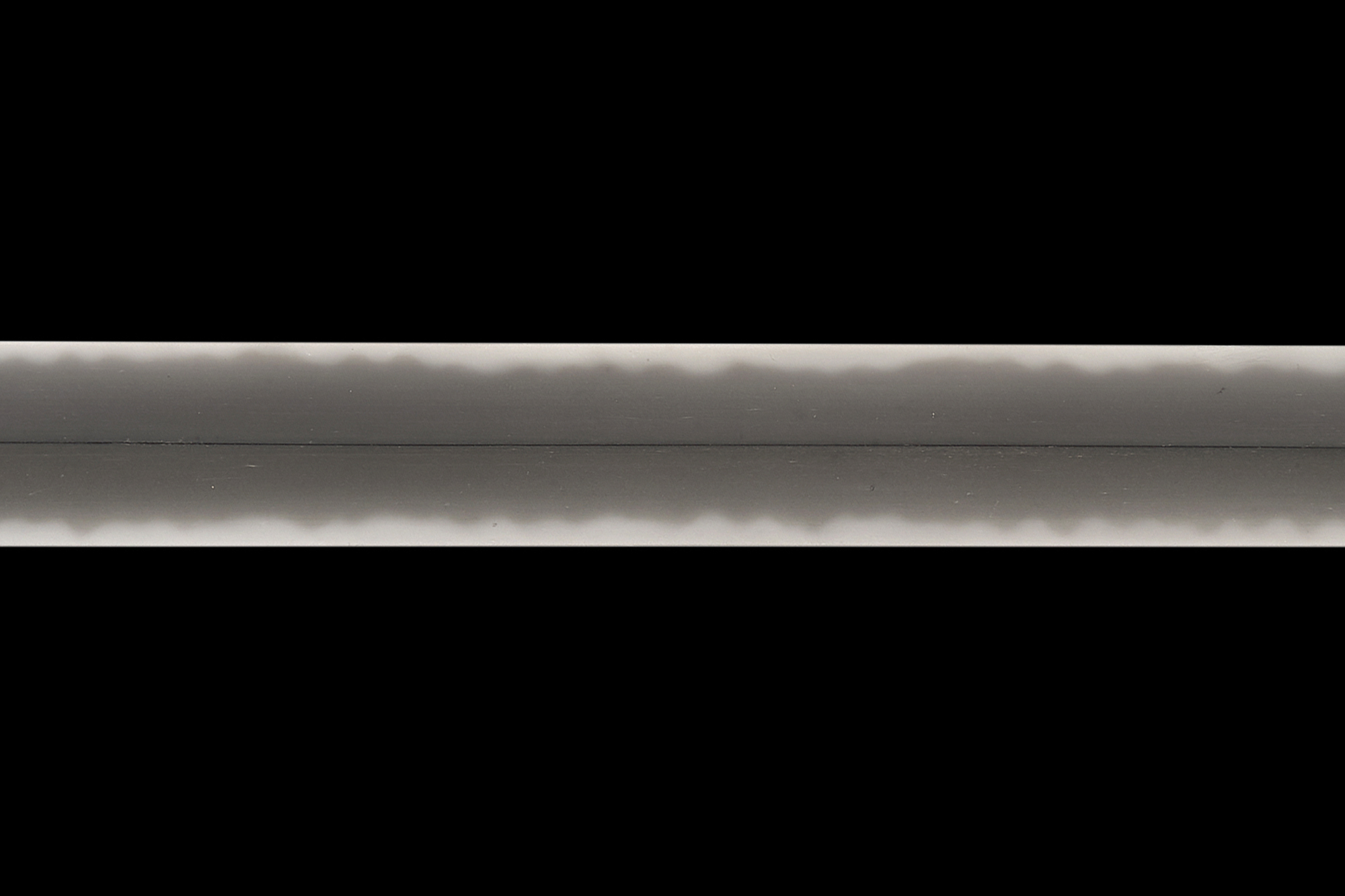

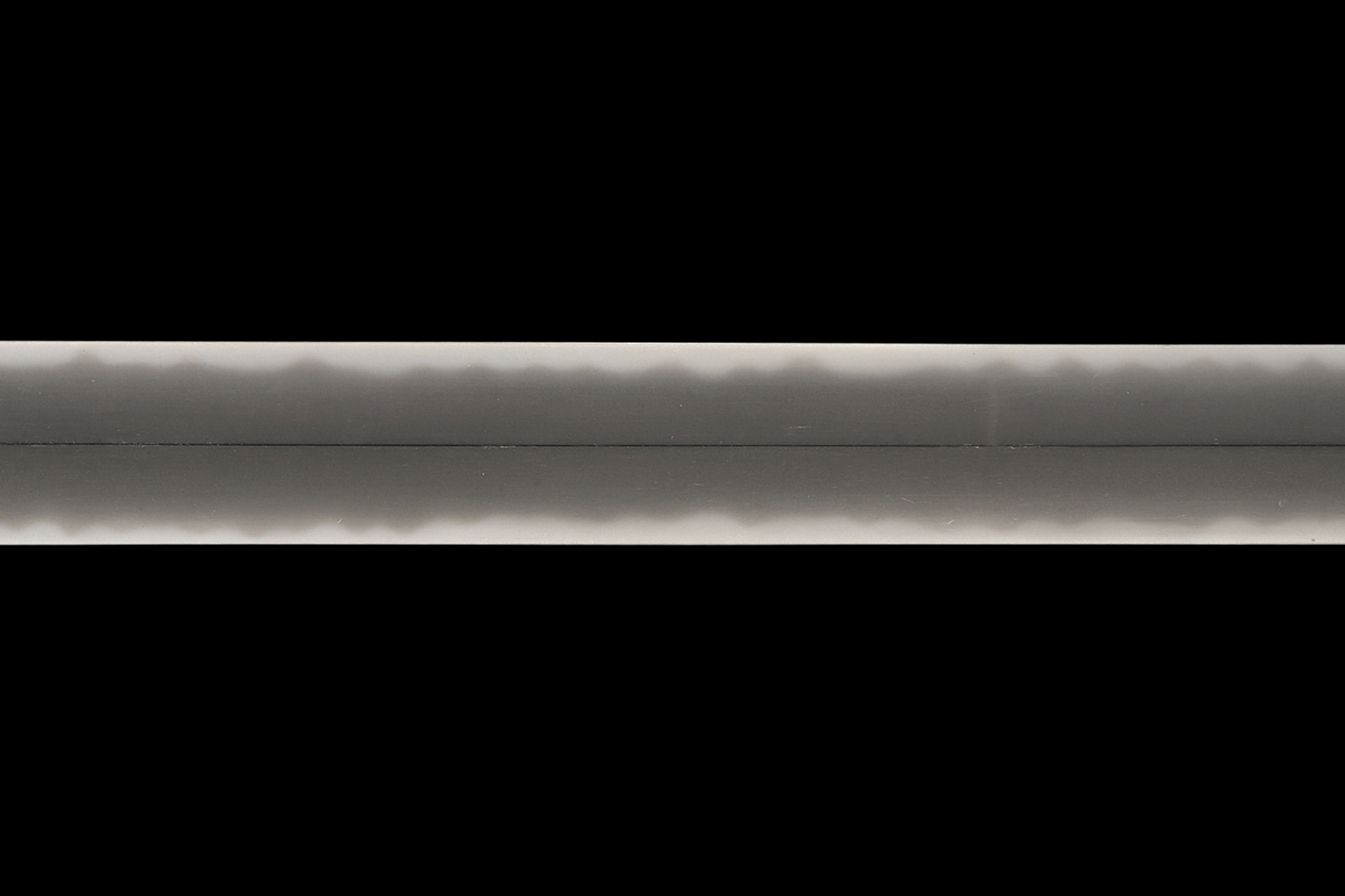

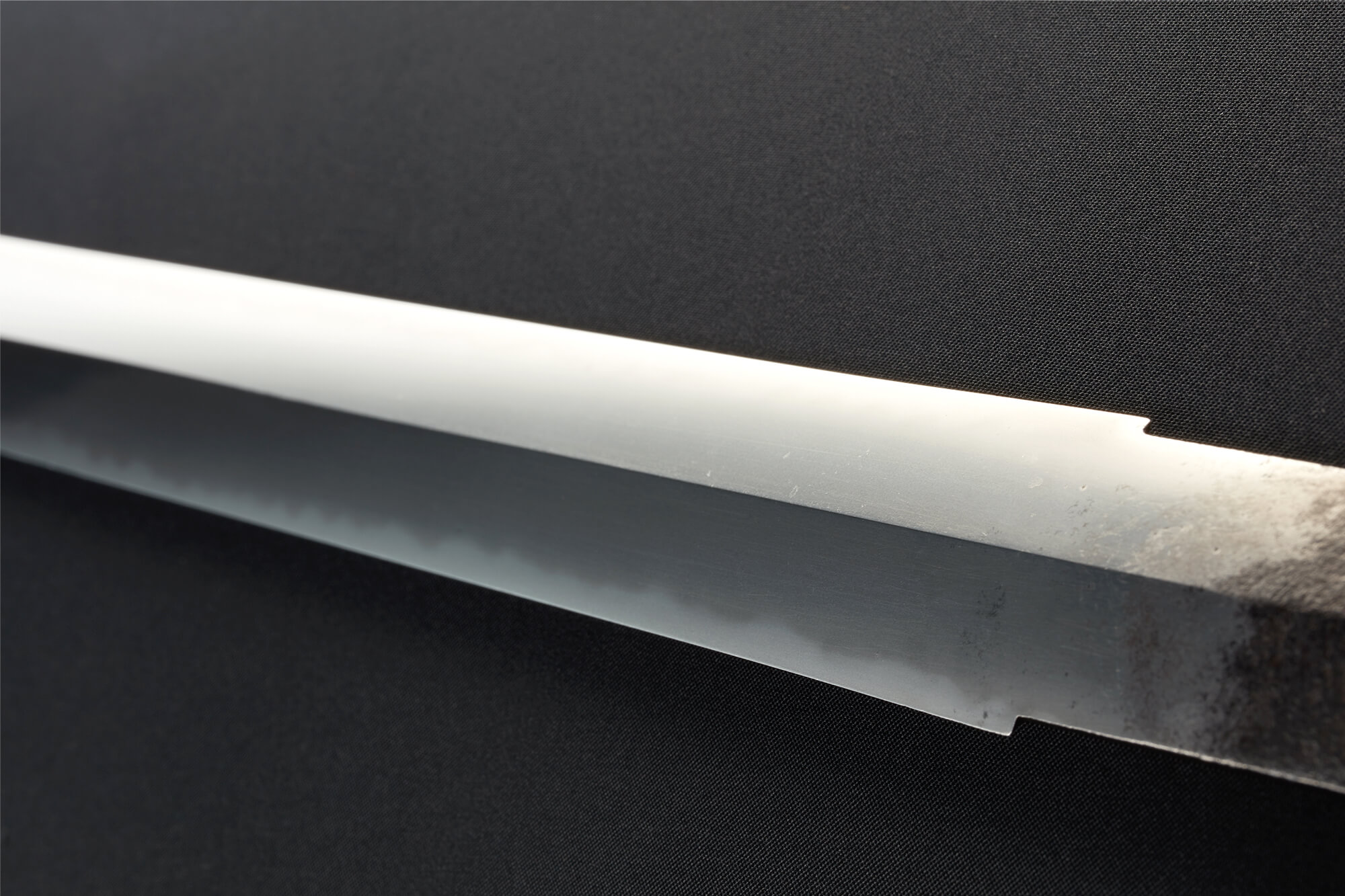

本剣は、両鎬造で無銘。地鉄(じがね)は、小板目肌が沈んで、無地風に詰み綺麗です。刃文は小互の目乱れ(こぐのめみだれ)で、乱れの頭が尖っているものや角張っているものなどが交ざっているのが特徴です。刃縁の沸(にえ)、匂(におい)も深く、刃中に足が頻繁に入っている、素晴らしい1振。

このことから、江戸時代前期頃の美濃国(現在の岐阜県)、加賀国(現在の石川県)あたりで作られたのではないかと考えられます。